Erst Rocksängerin, dann Bildhauerin – Pia Bohr: „In der Kultur haben es Frauen immer noch schwerer“

Geht’s um Frauen im Kulturbetrieb, so kann Pia Bohr (61) fundierte Auskunft geben. Zuerst hat die Dortmunderin sich über 25 Jahre lang als Sängerin der international gefeierten Kultband „Phillip Boa & the Voodooclub“ verdingt, dann ist sie nach und nach in die Kunstszene gewechselt und hat sich als Bildhauerin etabliert – zuerst mit Holzskulpturen, seit einiger Zeit mit ebenso organischen und biomorphen Schöpfungen in Bronze, weil die Arbeit mit diesem Material körperlich weniger aufreibend ist.

Besuch in ihrer Werkstatt im Dortmunder Klinikviertel, Dudenstraße 4. Hier blüht buntes Leben: Im selben Hinterhof befinden sich eine Kita und das BVB-Fanprojekt. Wir sitzen inmitten einiger ihrer neueren Arbeiten. Ihr Werkstatt-Raum atmet die angenehme Atmosphäre früherer Zeiten, hat gleichsam Patina – bis hin zum nostalgischen Radio aus den 1960er Jahren. Es funktioniert noch einwandfrei. Auch ihre Bronze-Skulpturen, so Pia Bohr, „werden so ziemlich alles überdauern. Sie schmelzen erst bei 1100 Grad.“ Bei dieser Temperatur entstehen sie auch – in einer hochspezialisierten Gießerei im münsterländischen Drensteinfurt. Bundesweit gibt es nur noch ganz wenige vergleichbare Betriebe. Veredeltes Handwerk.

Ja, für Frauen sei es in der Kultur immer schwieriger als für Männer, auch heute noch. Als Sängerin habe sie vielen Fans und Kollegen bloß als „blondes Schätzchen“ gegolten, dabei habe sie selbst etliche Songs für Phillip Boa geschrieben. Gut, dafür fließen (oder rinnen) immer noch ein paar Tantiemen, aber die Anerkennung hielt sich in Grenzen. Überdies gab es abstrusen Rechtsstreit: Als Sängerin hieß sie Pia Lund, doch wurde ihr juristisch untersagt, diesen Namen auch als Bildhauerin zu tragen. Dann halt Pia Bohr. Zur Bandgeschichte gehört schließlich auch, dass ihre damalige Ehe zerbrochen ist. Eine tolle Zeit war es gleichwohl, als die Gruppe beispielsweise mit dem Produzenten von David Bowie arbeiten konnte.

Wie war es dann als Künstlerin? Auch da habe sie kämpfen müssen. Nun nicht mehr in konfliktreicher Gruppendynamik, sondern als Einzelne – mit größeren Freiheiten, aber auch gewachsenen Risiken. Ein männlich dominierter Künstlerbund habe sie partout nicht aufnehmen wollen. Es gab gar Kollegen, die ihr ausreden wollten, Skulpturen mit glatten Oberflächen zu gestalten. Warum? Tja. Einfach mal so. Bestimmen wollen. Herrschaft ausüben. Überdies hatte sie kein Kunststudium vorzuweisen, erst recht nicht bei einem prominenten Professor. Als käme es im Schaffensprozess nicht auf andere Dinge an. Auf Liebe zum Material und Beseelung des Stoffes. Auf Formfindung und Proportionen. Auf innere Wahrhaftigkeit. Und dergleichen mehr. Als Bezugsgrößen für ihr Schaffen nennt Pia Bohr die Oeuvres von Hans Arp, Francis Bacon und Louise Bourgeois.

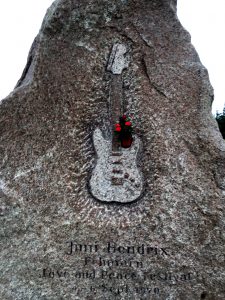

Vor Relikten des früheren Hoesch-Stahlwerks: Pia Bohrs Arbeit „Die Spionin“. (© Foto: Bruno de Piero)

Und die Zukunft? Scheint, gerade für Frauen, nicht eben rosig zu werden. Pia Bohr beobachtet vielfach eine Wendung rückwärts. Mühsam erstrittene Frauenrechte seien zunehmend bedroht, sagt sie. Im Gefolge des Rechtspopulismus machten sich sogenannte „Trad Wives“ (etwa: Traditionsweibchen) breit, die vorzugsweise mit Trachten oder Schürzen dienende Rollen annähmen, fast wie die „braven Muttis“ in den 1950er Jahren. Dementsprechend erstarke auch der Machismo, keineswegs „nur“ in der kulturellen Sphäre. Wehmütig lächelnd erinnert sich Pia Bohr des Titels ihrer digitalen Graphik: „Das Ende des Patriarchats“. Schön wär’s ja…

Als Ur-Dortmunderin hadert sie, wie so viele, gelegentlich mit dieser Stadt: „Dortmund ist kulturelle Provinz.“ Und nebenan? Nun, schon in der Unistadt Bochum sehe es besser aus. Ungleich lebendiger sei es in Berlin, wie sie kürzlich wieder erleben durfte. Doch da wolle sie nicht dauerhaft hin. „Da gibt es schon so viele Künstlerinnen und Künstler.“

Von Selbstverwirklichung in den Künsten redet sie nicht gern. Noch weniger mag sie die Redensart, jemand mache „das Hobby zum Beruf“. Nein, kulturelles Schaffen sei vor allem harte Arbeit. Es sei freilich wunderbar, wenn sie sehe, wie Leute ihre Skulpturen liebevoll berühren. Dabei werden, neben geglätteten Partien, auch Narben und Verletzungen in Holz oder Bronze spürbar. Schmerzliche Schönheit. Frauen riskierten derlei haptische Annäherung übrigens eher und inniger als Männer. Woran es wohl liegt?

Über all die Jahre hinweg macht Pia Bohr dieselbe Erfahrung: Oft ist unklar, wann der nächste Gig (Auftritt) oder Kunstkauf ansteht. Daraus folgt permanenter Druck. Zwar kann sie inzwischen von der Bildhauerei leben, doch haben ihr die Zeiten der freischaffenden Existenz nur einen kümmerlichen Rentenanspruch eingebracht. Wir nennen den Betrag hier nicht, es könnten einem schier die Tränen kommen. In wilder bewegten Jahren macht man sich ja auch wenig Gedanken über Einkünfte im „Ruhestand“. Auch so ein Wort, das ihr widerstrebt.

„Frauen in der Kunst“ – das Thema findet Pia Bohr wichtig. Aber: „Dass es eigens hervorgehoben wird, zeigt auch, dass es leider immer noch nicht selbstverständlich ist.“ Wo sie recht hat…

_______________________

Der Text ist zuerst im Kulturmagazin Westfalenspiegel (Münster) erschienen: www.westfalenspiegel.de

_______________________

Vom 10. Mai bis zum 8. Juni 2025 ist unter dem Titel „helle wachträume“ eine gemeinsame Ausstellung von Pia Bohr und Sonia Ruskov zu sehen, und zwar in der Produzentengalerie „Friedrich 7″ (Friedrich-Ebert-Straße 7, 44263 Dortmund). Öffnungszeiten: Mittwoch 16-18 Uhr, Samstag/Sonntag 14-17 Uhr.

Weitere Infos über die Künstlerin: www.bohrskulpturen.de