Bei „Public Residence: Die Chance“, einem künstlerischen Experiment in der Dortmunder Nordstadt, ging es um kulturelle Teilhabe und soziale Kreativität. Das Projekt endete im Mai, soll aber nachwirken. Gastautorin Isabelle Reiff, selbst Mitglied im eingetragenen Verein „Borsig11“, zieht eine Bilanz aus Veranstaltersicht:

„Das ist zynisch, dass Sie das hier machen!“ So begann ein längeres Streitgespräch, das der Künstler Frank Bölter mit einem Politiker der Linken auf dem Kleinen Borsigplatz führte. Anlass dazu bot eine eigenwillige Kunstaktion im Rahmen von „Public Residence: Die Chance“. Das Projekt basiert auf einer Kunstwährung, die an die Quartiersbewohner ausgegeben wird und echte Euros wert ist. Der Geldwert kann sich aber nur in einem gemeinschaftlichen Projekt entfalten.

Diese Bedingung hatten vorher die geldgebende Montag Stiftung und der austragende Verein „Borsig11“ gesetzt. Frank Bölter war also darauf angewiesen, bei den Nachbarn ganz verschiedener Façon und Herkunft den gemeinsamen Nenner zu finden. Und welcher war es dann? Die Liebe zum Bier!

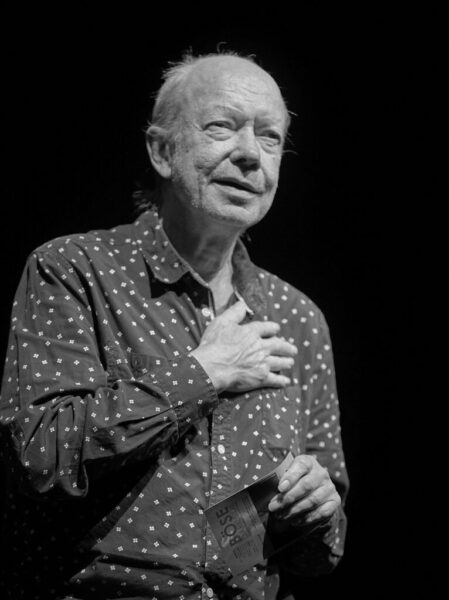

Resultat einer speziellen Kunstaktion unter Anleitung von Frank Bölter: Selbstgebrautes vom Borsigplatz. (Foto: Frank Bölter)

Selber Bier zu brauen ist im Fahrwasser der US-amerikanischen Craft-Beer-Bewegung regelrecht zu uns herübergeschwappt: Immer mehr Menschen fangen hierzulande an, in ihrer Freizeit Bier zu brauen – in der Garage, im Kabuff oder Gartenhaus. Frank Bölter veranstaltete diese Arbeit open air im öffentlichen Raum und zwar an einem Lieblings-Treffpunkt höchst passionierter Biertrinker.

„Hinter jedem einzelnen, der hier den ganzen Tag rumsitzt und säuft, stecken Suchtkrankenakten, kaputte Familiengeschichten, gescheiterte Laufbahnen und Offenbarungseide. Und jetzt kommen Sie und wollen denen zeigen, wie man selber Bier braut!“, beschwerte sich der Lokalpolitiker, während Bölter damit zu tun hatte, Kastanien-Blätter aus dem Sud zu fischen, weil es an diesem Tag wieder so stürmte.

Während der Politiker sich echauffierte, als sei sonst niemand zugegen, mischten an dem Stunden währenden Brauvorgang nicht nur Leute mit, die den Kleinen Borsigplatz zu ihrer zweiten Heimat erkoren haben. Auch Nachbarn, eine angehende Diplom-Braumeisterin und Neugierige rebelten, schroteten und rührten.

Später tauchte noch Kurti auf: Im Knast habe er siebeneinhalb Jahre lang selbst immer Bier gebraut. Das Rezept könne er beim nächsten Mal mitbringen. Gerhard hatte in weiser Voraussicht Malzmyrrhe dabei. Er rühmte sich einer Zusatzausbildung zum Biersommelier. Peter packte nach Ablass des Suds wortlos den übriggebliebenen Brauteig ein und kehrte später unverhofft mit daraus gebackenen Brötchen zurück.

Für Bölter war es ein Etappenziel, „Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die sich sonst eher aus dem Weg gehen“. Mehr noch „gewinnt man beim Selberbrauen ein Stück weit die an die Sucht abgegebene Verantwortung für die eigene Person durch die gewonnene Portion Selbstermächtigung zurück“. Den Satz sollte man zwei Mal lesen. Ob der Politiker Orhan dann anders darüber denkt, den „Alkis“ vom Kleinen Borsigplatz das Bierbrauen beizubringen?

Alle Künstler während des Public-Residence-Jahres waren (wie vorher schon das Projekt „2-3 Straßen“) vor die schwierige Aufgabe gestellt, Menschen zu mobilisieren, die, was ihre erwerbsmäßigen Beteiligungschancen in dieser Gesellschaft angeht, die Hoffnung mehr oder weniger aufgegeben haben. Dass ihre Väter großteils nur wegen der Arbeit hierher zogen, steht auf einem anderen Blatt. Das Quartier um den Borsigplatz ist heute das mit der höchsten (Langzeit-)Arbeitslosigkeit in Dortmund.

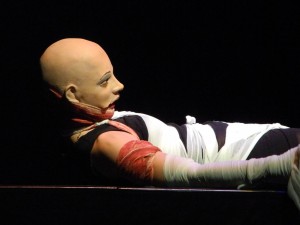

Führung durchs Stadtquartier: Matthias Hecht alias Dr. h. c. Wilfurt Loose (vorn), dahinter (mit roter Kappe) Rolf Dennemann. (Foto: Isabelle Reiff)

Geblieben ist das gelernte Malocher-Verständnis von Arbeit: Arbeit kann nicht Spaß machen, ist Frondienst, bei dem ein anderer das Meiste verdient. Bildungslücken, fehlende Sprachkenntnisse, Schicksalsschläge (wozu auch das Wegziehen ganzer Industrien zählt) erschweren die persönliche Neuorientierung. Übrig bleibt das Gefühl, Opfer der Umstände zu sein, eben nicht seines Glückes Schmied.

Tradierte Sozialprogramme verstärken oft noch diese Selbstwahrnehmung. Können künstlerische Ansätze hier neue Perspektiven eröffnen? Auf dieser Überzeugung fußt das Programm der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft aus Bonn. Insgesamt 200.000 Euro hat sie für den Borsigplatz bereitgestellt: Der Betrag bildet die Basis der „Chancen“-Währung, außerdem wurde aus diesem Topf die Arbeit von sieben Künstlern bezahlt.

Sie kamen auf die Idee, Straßen umzubenennen, Gärten anzulegen, ein Repair-Café zu gründen. Es wurde öffentlich gekocht, getanzt, Theater gespielt. Ein bis vor Kurzem noch leer stehendes Ladenlokal ist jetzt ein beliebter Nachbarschafts-Treff (Oesterholz 103). Fortbestehen soll auch das Geschmacksarchiv, bei dem vergessene Rezepte nachgekocht werden, genau so die Jugend-Theatergruppe Kielhornschule. Einige im Quartier bieten jetzt sogar selbst Workshops an – vom Möbelbau aus Paletten bis zum Meditationskurs.

Aber viele machen auch nicht mit; umso mehr Chancen sind übrig geblieben – also Noten mit echtem Geldwert. Jeder Anwohner hat ein Anrecht auf 100 davon. Ungefähr die Hälfte hat ihre Chancen noch gar nicht ergriffen. Das bedeutet, dass viele, die rund um den Borsigplatz leben, immer noch Gelegenheit haben, sich auf etwas zu einigen, was sie in ihrem Stadtteil verwirklichen und dann gemeinsam mit denen ihnen zustehenden Chancen finanzieren wollen.

Ohne sehr viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit kann das nicht gelingen. Jetzt müssen andere in die Lücke springen, die die Künstler hinterlassen haben. Einer ist immerhin hier geblieben, weil er seit 15 Jahren in der Oesterholzstraße wohnt: Rolf Dennemann hat als freischaffender Künstler, Autor, Regisseur und Schauspieler (und gelegentlicher Mitarbeiter der „Revierpassagen“) vorher schon Partizipationsprojekte angezettelt, in den Kleingärten in der Nordstadt zum Beispiel, auf dem Hauptfriedhof oder in einem Rentnerwohnblock in Essen. “Bitte kein Wasser runterschütten”, hieß eine der Aktionen.

Dennemann ist nicht der gefällige Typ, so einer „will auch nicht andere um Chancen anbetteln“. Dafür weiß er, wie das Quartier am Borsigplatz tickt. Er hat die Veränderungen, denen es unterworfen ist, über viele Jahre beobachtet. Und er kennt die wichtigen Protagonisten im Viertel. Ein klarer Vorteil gegenüber den kurzfristig zugezogenen Künstlern. Und so kommt die von Dennemann initiierte Stadtteilführung „Borsig-VIPs“ so gut an, das man ihm unaufgefordert Chancen zusteckt. Er hat sich dafür aber auch die stadtbekannte Annette Kritzler ins Boot geholt und Matthias Hecht, der alias Dr. h.c. Wilfurt Loose den Quartiersforscher zum Allerbesten gibt. Dennemann ist daher weiter auf „Spurensuche“, sammelt Geschichten und Erinnerungen von Anwohnern und deckt en passant die geheimen Berühmtheiten im Viertel auf.

Wenn die stadtbekannte Kritzler diese ehrenvollen Namen bei ihrer Führung sonor verortet und Loose das auch noch akademisch untermauert, kommt man kaum umhin, zu glauben, dass die östliche Nordstadt in Wirklichkeit voller öffentlichkeitsscheuer Stars steckt. Wahrscheinlich sind sogar noch längst nicht alle aufgespürt. Drum: Wer ungeahnte Anekdoten, verschollene Dokumente oder sonstige Quartiersgeheimnisse auf Lager hat, sollte Dennemann was erzählen. – Vielleicht ist der Borsigplatz in ein paar Jahren – weit über seine Bedeutung für den BVB hinaus – ein Stadtteil mit vielen Mythen und Legenden.