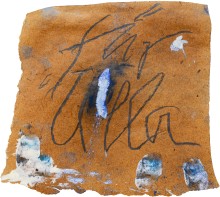

Der Künstler und seine Frau – die kleinen Bilder, die Emil Schumacher „für Ulla“ malte

Emil Schumacher, Für Ulla-1/1996, 1996, Gouache auf braunem Papier, 14,6 x 16 cm. © (Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2019/Emil Schumacher Museum Hagen)

Man könnte sie leicht übersehen. Kaum so groß wie ein Blatt Schreibmaschinenpapier sind die Bilder, und auch in ihren Rahmen bleiben sie schmächtig. Es bedurfte eines speziellen Regals für Kleinformate, um sie im Magazin wiederauffindbar unterzubringen. Jetzt aber hängen sie ganz prominent in der Ausstellung. „Für Ulla“ heißt die Serie von Gouachen, die Emil Schumacher für seine Frau malte und die 1996 erstmalig in Jena gezeigt wurde, als der Maler dort die Ehrenbürgerwürde der Universität erhielt.

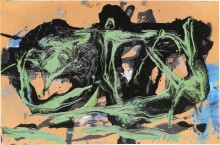

Emil Schumacher, Für Ulla-7/1996, 1996, Gouache auf braunem Papier, 15 x 22,6 cm. © (Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2019 / Emil Schumacher Museum Hagen)

Zum 100. Geburtstag

Warum Hagens berühmter Informel-Künstler 1996 für seine Frau eine Reihe von Bildern auf Packpapier schuf, ist bis ins Letzte nicht beantwortet. Weder standen runde Geburtstage an (Ulla war 77), noch begründeten andere Anlässe ein solches Geschenk. Und Emil Schumacher, der seine Werke eher mit leichter Hand datierte und signierte, steuerte auch nichts Erklärendes bei. Aber die Bilder sind „für Ulla“. Das steht drauf. Anlass dafür, sie jetzt zu zeigen, ist der 100. Geburtstag Ulla Schumachers.

Emil Schumacher, Für Ulla-15/1996, 1996, Gouache auf braunem Papier, 14,6 x 16 cm. © Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2019 / Emil Schumacher Museum Hagen)

Sehr persönlich

Die Motive dieser „Suite“ sind abstrakt, wie man es bei Emil Schumacher ja gewohnt ist. Doch der Begriff deutet Bezüglichkeit an, und in der Tat laden viele Bilder dieser Reihe zu assoziativer Vergegenständlichung ein. Landschaften mag man erkennen, Tiere, vor allem Pferde. Und Kreise können Räder sein, Sinnbilder der Reise wie der Wiederkehr, und alles ergibt Sinn. Zwar ginge es zu weit, hier ein strenges System der Chiffrierung erkennen zu wollen, doch sicherlich hat Ulla Schumacher diese Bilder so genau verstanden wie kaum ein anderer Mensch. Emil, unabweisbar dieser Eindruck, formulierte hier wie unter einem Brennglas das Gemeinsame, das gemeinsam Vertraute. Es ist eine Kunst der Intimität, vielleicht gar eine anhaltende Liebeserklärung. Dafür brauchte es keine Stichtagsregelung.

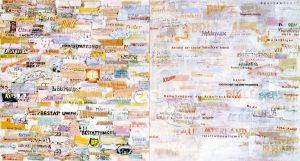

Emil Schumacher, Kirmes, 1948, 27 x 34,5 cm. (Bild: © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 / Emil Schumacher Museum Hagen)

Biedere Familie

Und ein weiteres Mal ist man erstaunt über das biedere Leben, das dieser Künstler und seine Frau führten. Nichts ist bekannt über Ausschweifungen oder Exzesse, 60 Jahre waren sie verheiratet, und sie haben das als großes Glück empfunden, wie Rouven Lotz unterstreicht, wissenschaftlicher Leiter des Emil Schumacher Museums und Kurator dieser kleinen, hübschen Ausstellung. Und übrigens war das Jahr 1996 doch ein rundes, ein bißchen jedenfalls, weil sich die jungen Leute 60 Jahre vorher auf der Kirmes kennengelernt hatten, auf dem Kettenkarussell, in Hagen, wo sonst.

Traumberuf Telefonistin

Ulla Schumacher, als Ulla Klapprott 1919 in Hagen-Eppenhausen geboren, war gewiß nicht die andere Hälfte eines Künstler-Duos, wie beispielsweise Christos Frau Jeanne Claude. Auch eine Muse war sie nicht, eher schon Managerin ihres zur Zurückhaltung neigenden Gatten. Sie kümmerte sich um die Reisen, schuf und pflegte internationale Kontakte. „Sie war ein bißchen die Außenministerin für den Künstler“, sagt Rouven Lotz. In jungen Jahren hatte sie übrigens als Telefonistin gearbeitet, immer im Gespräch, immer online (wie man heute fast sagen könnte), ein Traumberuf für sie.

„Ach Emil, das wird schön“

Und Ulla war Emil Schumachers wichtigste Kritikerin. Der Maler legte größten Wert auf ihr Urteil, auch im Schaffensprozeß schon. Freunde der Familie berichten von einem unruhigen Künstler, der durch das Haus lief und seine Ulla suchte, damit sie im Atelier ihre Meinung kundtat. Wiederholt verbürgt ist ihr Ausruf „Ach Emil, das wird schön“, mit dem sie in aller Regel ja auch recht hatte und dem kreativen Prozeß gehörigen Schub verlieh.

Zeichnungen der frühen Jahre

Museumsleiter Lotz hat der „Für Ulla“-Suite einige Bilder aus dem Bestand beigesellt, etwas größer in aller Regel, die die enge Verbindung der Kleinformate zum damaligen aktuellen Schaffen Schumachers, frappierend mitunter, dokumentieren. Außerdem gibt es einen zweiten Raum mit frühen Werken, Zeichnungen aus den 30er und 40er Jahren, Alltagsszenen und Akte, auf denen die Dargestellte immer Ulla ist. Diese vergnügliche Reihe, die neben anderem auch deutlich macht, was für ein brillanter Zeichner Emil Schumacher war, beginnt – eben – auf der Kirmes in Hagen, 1936, am Kettenkarussell. Eine Zeichnung wie ein Holzschnitt, hartes Schwarzweiß, mit einer erotischen Figurine im linken oberen Bereich, erste Begegnung mit der Frau fürs Leben.

Emil Schumacher, Ulla, rauchend, 1947, Fettkreidezeichnung, 32,7 x 15,7 cm.(Bild: © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 / Emil Schumacher Museum Hagen)

Immer wieder Ulla

Er hat sie, für ein Programmheft der Ruhrfestspiele, als „Irre von Chaillot“ gezeichnet (welche allerdings, ganz adrett und comme il faut, hinter einem Kaffeehaustischchen hockt), als Hausfrau und Mutter zu Hause, als rauchende Gesprächs- und Lebenspartnerin. Daran, daß Emil Schumacher die Seine gerne im Akt abbildete, war gewiß auch die lange Phase künstlerischer Abstinenz schuld, erläutert Lotz. In der Nazizeit hatte, wie hier und da bekannt, der Maler Emil Schumacher mit dem Malen aufgehört, weil seine Kunst nicht gelitten war. Er hatte als technischer Zeichner gearbeitet, um die Familie zu ernähren. Als ihn seine Frau nach 1945 ermunterte, doch wieder ein Künstler zu sein, mußte Emil üben. Auch Akte malen. Niemand konnte damals ahnen, daß er dereinst in Kunstrichtungen Furore machen würde, die man mit Informel oder abstraktem Expressionismus bezeichnete. Die frühen Bilder mit der abstrakten „Für Ulla“-Suite in räumlich-inhaltlichen Zusammenhang zu bringen, ist eine kluge, ja fast schon schöpferische Entscheidung.

Langes Leben

Rund 60 Jahre dauerte die Ehe der Schumachers; Emil starb 1999, 87-jährig immerhin, ohne Vorzeichen „als glücklicher Maler“ auf Ibiza. Seine Frau folgte ihm zehn Jahre später, 90-jährig. Die Baustelle des Hagener Schumacher-Museums hat sie noch besichtigt, die Eröffnung leider nicht mehr erlebt.

Nicht so viele Familiengeschichten!

Schluss jetzt! Wenn man über Schumachers schreibt, droht das immer zur Familiengeschichte zu werden, garniert mit unzähligen Anekdoten. Doch hier gilt’s der Kunst! Sie sei ausdrücklich anempfohlen, die anrührende „Für Ulla“-Sonderschau wie auch das Dauerhafte im Hagener Schumacher-Museum mit seinen stattlichen Großformaten.

- Emil Schumacher: „Für Ulla“ – Ursula Schumacher zum 100. Geburtstag

- 24.11.2019 bis 9.2.2020

- Emil Schumacher Museum Hagen, Museumsplatz 1

- Geöffnet Di-So 12-18 Uhr

- Tel. 02331 207 31 38, www.esmh.de