Gerhard Mensching: Germanist, Puppenspieler, Romanautor – eine wehmütige Erinnerung

Revierpassagen-Gastautor Heinrich Peuckmann, in Bergkamen lebender Schriftsteller, erinnert an den 1992 verstorbenen Bochumer Autor und Germanisten Gerhard Mensching, der viele seiner Studenten nachhaltig beeinflusst hat:

Romane und Erzählungen von Gerhard Mensching zu lesen, löst bei mir Freude und Wehmut zugleich aus. Freude, weil es ein schönes Leseerlebnis ist, sich mit den phantasievollen Geschichten dieses Autors, die immer auch mit der Realität spielen, zu beschäftigen. Wehmut, weil ich an der Ruhruniversität in Bochum bei Mensching Germanistik studiert habe. Nein, nicht einfach nur studiert, sondern er und seine Seminare haben mich geprägt.

Vieles, was ich später als Schriftsteller an Kenntnissen und Techniken gebraucht habe, habe ich mir bei ihm aneignen können. Nach meinem Examen haben wir uns für einige Jahre aus den Augen verloren, dann aber den Kontakt wiederbelebt. Wir haben in Briefen und Telefongesprächen gemeinsame Projekte abgesprochen, doch als wir sie umsetzen wollten, ist er ganz plötzlich verstorben.

Wehmut also, wenn ich auf ihn und seine Geschichten stoße, weil sich die Frage aufdrängt, was noch möglich gewesen wäre. Möglich bei ihm, diesem unglaublich kreativen Menschen, aber auch bei uns, denn die Zusammenarbeit mit ihm, das weiß ich, wäre für mich fruchtbar gewesen. So bleibt nur die tief befriedigende, aber von Melancholie durchzogene Freude, seinen Geschichten wieder zu begegnen oder andere, die ich noch gar nicht kannte, zu entdecken.

In E.T.A. Hoffmanns Tradition

Mensching stand in der Tradition der Novellistik des 19. Jahrhunderts, vor allem E.T.A. Hoffmann, der Gespenster-Hoffmann, hatte es ihm angetan. In jedem seiner Seminare tauchte er mindestens am Rande auf und wer Hoffmann kennt, weiß, dass man sich auf einen platten Realitätsbegriff bei ihm nicht verlassen darf. In Fichtescher Tradition, nach der das Ich sich sein Gegenüber selbst setzt, ist ein objektives Weltverständnis nicht zu erwarten.

Bei Mensching gespenstert es ebenfalls, können Gegenstände durch die Wand gereicht werden, passieren Dinge, die mit normalen Maßstäben nicht vereinbar sind. Aber immer entwickelt Mensching daraus Geschichten, die der Leser ihm abnimmt, weil er daraus eine neue, in ihrem eigenen Sinne glaubhafte Realität entwickelt.

Beispielhaft dafür steht sein bester Roman, „E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung“. Natürlich passieren in diesem Roman die tollsten Dinge, ganz im Sinne von Hoffmann, aber der Hintergrund der Geschichte, dass der Dichter gar keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern der preußische Geheimdienst nachgeholfen hat, weil ihm dieser politische Kopf zu gefährlich war, ist absolut glaubhaft. Mensching entwickelt diese Überlegung an der Romanfigur Friedrich Rieger, der dem schon gelähmten Dichter als Sekretär gedient hat und dem Hoffmann seine letzten Geschichten diktierte. Zwanzig Jahre nach Hoffmanns Tod spürt Rieger plötzlich, dass er selber verfolgt wird und er beginnt zu ahnen, warum das so ist. E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung spielt eine Rolle, noch immer scheinen die Herrschenden Angst zu haben vor diesem kritischen Dichter.

Was einen Unterhaltungsroman ausmacht

Als ich den Roman kurz nach Menschings Tod las, erinnerte ich mich an ein Seminar bei ihm, in dem wir uns das Konzept eines guten Unterhaltungsromans überlegten. Zuerst einmal, notierten wir, muss er ein wichtiges, auch politisches Thema haben, wobei für Mensching der politische Anspruch auf gar keinen Fall vordergründig sein durfte. Anfangen, meinten wir, müsse der Roman mit einer spannenden Episode, dann müsse etwas Erotisches folgen, was bei Mensching sowieso immer eine Rolle spielte, dann muss die Gegenseite gezeigt werden, dann wieder turbulente Aktion. Mensching fand gut, dass wir so ein Konzept erstellten, die Unterscheidung zwischen ernsthafter und unterhaltender Literatur hat er sowieso nie mitgemacht. Unterhaltung kann auch ernsthaft sein, sie kann vor allem Tiefgang haben, das war seine Position. Genauso wie es unsere war.

Phantastische Welt des Puppentheaters

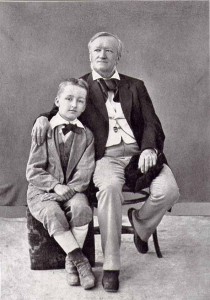

Wenn man die Wurzel seiner phantastischen Geschichten fassen will, liegt der Bezug zu Hoffmann nahe. Bei Mensching kam aber noch etwas anderes hinzu. Die ersten Jahrzehnte seiner schriftstellerischen Arbeit hat er mit Puppenspiel verbracht. Mensching hatte ein Puppentheater, er spielte selber und schrieb die Stücke dazu. „Lemmi und die Schmöker“, der bekannte Bücherwurm, hat viele Jahre lang im Fernsehen die Kinder erfreut.

Kann man einen solchen Schriftsteller ernst nehmen? Aber ja, Tankred Dorst, der bekannte Theaterschriftsteller, mit dem Mensching befreundet war, hat genauso angefangen. Mensching hat mir mal eines von Dorsts Puppentheaterstücken in Schreibmaschinenschrift geliehen. Und wer Puppentheater liebt, wer Kinder in eine phantastische Welt hineinziehen will, muss einfach phantasievoll schreiben. Ich glaube, dass Mensching diese Erfahrung aus seinen Anfängen auf seine neun Erzählbände, Novellen und Romane übertragen hat, die er in nicht einmal einem Jahrzehnt geschrieben hat.

Eruptives Schreiben

Ja, es waren nur wenige Jahre, in denen er ernsthaft schrieb, denn Mensching hat lange nach einem eigenen Weg gesucht. Sollte er Wissenschaftler werden oder Puppenspieler oder doch Autor? Als er sich zum Schreiben von Romanen und Novellen entschloss, war es wie eine Eruption. Jedes Jahr gab es eine Publikation von ihm, und so musste es auch sein, denn es blieben ihm leider nur noch wenige Jahre.

Hochaktuell ist zum Beispiel die Erzählung von Herrn Krotta, der irgendwann beschließt, dass es Zeit sei zu sterben. Er weiß, dass so etwas von einem Institut erledigt wird, das mehrere Varianten des Sterbens anbietet. Krotta wählt den teuren, den Liebestod, seine Frau ist einverstanden, möchte aber noch ein bisschen leben. Am vereinbarten Todestag erscheint Krotta eine wunderschöne Frau und sein Todeswunsch erlischt augenblicklich. Diese Frau zu besitzen und mit ihr zu fliehen, ist plötzlich ein lohnenswertes Ziel. Warum sterben, wenn das Leben so schön sein kann? Die Frau geht darauf ein, gemeinsam flüchten sie in ein Hotel, wo Krotta bei der ersehnten Umarmung aber plötzlich einen heftigen Schmerz verspürt. Kurz drauf ist er tot. Die Frau verlässt das Hotel und trifft draußen im parkenden Wagen ihren Mann. Der hat ebenfalls gerade jemanden ins Jenseits befördert. Die beiden sind zufrieden, dass ihre Aufträge wie gewohnt geklappt haben. Sie werden Sonderprämien bekommen und haben folglich Geld genug, um erst mal essen zu gehen.

Das ist weiß Gott eine Mensching-Geschichte! Sie hat ein skurriles Thema, fast eine wie aus unserer Zeit, dazu einen Schuss Gesellschaftskritik durch den bestellbaren Tod und außerdem eine Portion Erotik. Der Leser weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll.

Verdienstvolles Lesebuch

Prof. Walter Gödden hat in „Nylands kleine westfälische Bibliothek“ (Nyland-Stiftung, 59227 Ahlen) ein Lesebuch mit ausgewählten Texten von Gerhard Mensching herausgegeben. Die sehr verdienstvolle Publikation befördert einen Autor ans Tageslicht, über den sich schon Dämmerung ausgebreitet hatte. Dämmerung, aber kein Schatten, denn dazu sind Menschings Texte viel zu gut.

Gödden hat die Auswahl sehr geschickt getroffen, ein Reader ist entstanden, bei dem auch die Textauszüge in sich geschlossen und für den Leser verständlich sind. Vor allem macht die Textauswahl Lust, sich mit diesem Autor zu beschäftigen, dem neun Jahre reichten, um sich weit nach vorn zu schreiben. Nach der Lektüre dieses Lesebuchs hat der Leser garantiert Lust, sich mit einem von Menschings Romanen oder Novellenbänden zu beschäftigen.

„Lesebuch Gerhard Mensching“. Zusammengestellt von Walter Gödden. Aisthesis Verlag, Köln, 2013. 176 Seiten, 8,50 Euro. ISBN 978-3-895289842.