So ganz neu ist die Masche ja nun nicht mehr. In der losen Reihe „Asterix auf Ruhrdeutsch“ liegt jetzt bereits der vierte Band vor. Und? Wie isser?

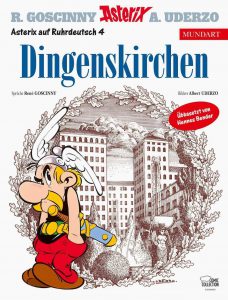

Die Titelseite des neuen Bandes (Asterix® – Obelix® – Idefix® / © 2018 Les Éditions Albert René)

In praktisch jedem deutschen und nachbarlich artverwandten Zungenschlag (CH / Ö) sind Abenteuer der unbeugsamen Gallier Asterix und Obelix inzwischen greifbar – von Alemannisch und Badisch bis Westfälisch und Wienerisch. Wenn ich richtig gezählt habe, sind 31 Dialekte und Mundarten auf dem Markt.

Kabarettist und Comedian Hennes Bender (von Haus aus Bochumer) hat den neuen Band ziemlich stilsicher in die gar nicht so einheitliche Mundart des Reviers übertragen. Das Werk trägt den trefflichen Titel – äh, ich komm‘ gleich drauf, öööhm, ach ja: „Dingenskirchen“. Wobei es ja eigentlich „Dingenskiachen“ heißen müsste. Heiß‘ ja au Doatmund, woll?

Abba getz ma ährlich: Der Zwang, jedes Wort und jeden Satz auf möglichst kerniges Ruhrdeutsch zu trimmen, strapaziert auf Dauer das Gemüt. Ja hömma, kannze von ausgeh’n.

Die geradezu visionäre, damals auf Pariser Bauwut bezogene Originalgeschichte von Albert Uderzo und René Goscinny hieß seinerzeit auf Deutsch „Die Trabantenstadt“. In der Revier-Version verteidigen die schier unbesiegbaren Ruhris (alias Gallier) mit List und Tücke, aber auch mit kräftigen Hieben ihre liebliche grüne Naturidylle gegen die Römer, die hier einen lukrativen Freizeitpark hinwuchten und überhaupt allerhand Bausünden mitsamt Wohnghettos sowie kommerzieller Touristenmeile anhäufen wollen.

Man mag sich freihändig aussuchen, für wen die Römer in diesem Falle stehen könnten. Internationales Großkapital? Dessen Ableger in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf? Mh. Mal drüber schlafen. Auf jeden Fall gilt unverbrüchlich: „Voll panne, die Römers…“

Der Architekt und Planer, der in Cäsars Namen antritt, nennt sich Gentrifikatius, Cäsar selbst faselt „Lass uns Rom wieder großartig machen!“ Kommt einem irgendwie bekannt vor… Doch natürlich haben sie und die allzeit tumben römischen Legionen keine Chance, das Ruhrgebiet mit ihrem neoliberalen „Dingenskirchen“-Projekt (verlogener Slogan: „Leben wie Gott im Pott“) zu versauen. Kaum haben die Tagelöhner, die für die Römer schuften, einige Bäume für den ersten Bauabschnitt gefällt, so stehen diese anderntags wieder in voller Pracht da – dank Zaubersamen vom Magier Miraculix. Und man denke nur: Nachher wollen die Malocher auch noch einen Tarifvertrag mit Mindestlohn samt XXXV-Stunden-Woche haben. Boah, glaubsse, ey! Unerhört. Oder im O-Ton: „Alaahm! Die Werktätigen mucken auf!“

Auszug aus Seite 7 von „Asterix – Dingenskirchen“ (Asterix® – Obelix® – Idefix® / © 2018 Les Éditions Albert René)

Es folgen ein paar zufällig eingesammelte Kostproben aus den Sprechblassen. Stellt euch das alles in Versalien, also in durchgehenden Großbuchstaben vor; wie denn überhaupt Graphik und Schriftbild den Wortlaut entscheidend mitprägen. Klar, es ist ja schließlich ein Comic. Und da tönt es im Soundtrack beispielsweise so:

„Mein lieba Herr Gesangsverein! Getz wird hia abba ma sowwat von maloocht!“

„Machi nämmi auh! Wirsse schon sehn, ey!“

„Kumma, watti noh inna Buxe hab!“

„Dat hamma gleih. Die Dingers bitte einmal inne Löchers pfeffern!“

„Kommt ma alle lecka bei mich bei!“

Im Glossar am Ende werden schließlich noch einige Kernwörter erklärt, zum Exempel Butze, Fitsch, Fott, Hulle, Kasalla, Kawenzmann, Kusselkopp, pölen, Spacko und Tinte am Füller. Weiße Bescheid.

Zwischendurch bringt Hennes Bender auch kleine Anspielungen auf Revier-Dönekes unter. So baut er etwa den legendären Dialog eines Schiris mit dem Fußball-Original Willi „Ente“ Lippens in die Story ein: „Ich verwarne Ihnen!“ – „Ich danke Sie!“ Hübsch auch manche Überleitungen, die den Fortgang der Erzählung zeitlich gliedern: „Derweil indess währntdessen“, „Watt späta“…

Das alles macht streckenweise richtig Spass (kurz gesprochen, nicht etwa Spaaaaß), erschöpft sich aber auch irgendwann. Mit 48 Seiten isses dann auch ers‘ mal widder genuch. Vorsichtige Frage: Isses möchlich, datt sich soche Frei-Schnauze-Comics übbahaupt ein wenig verbraucht haben? Nee? Na, dann ehmt nich‘. Kerlokiste.

„Dingenskirchen“ (Asterix auf Ruhrdeutsch, übbasetzt von Hennes Bender -ursprünglicher Titel „Die Trabantenstadt“). Egmont Comic Collection, 48 Seiten, fester Einband, 12 Euro.