Michel Piccoli, Jane Birkin und Hervé Pierre (von links) tragen Texte von Serge Gainsbourg vor. (Foto: Ruhrfestspiele/Gilles Vidal)

In diesem Jahr soll es unser westlicher Nachbar sein. „Tête-à-tête – ein dramatisches Rendezvous mit Frankreich“ ist das Programm der Ruhrfestspiele 2015 überschrieben, und natürlich erfolgte die thematische Schwerpunktlegung lange, bevor das Land (und seine Kultur) es zu trauriger Aktualität brachten.

Fast wundert man sich, daß Festival-Chef Frank Hoffmann Frankreichs Kultur erst jetzt so entschlossen ins Rampenlicht des Recklinghäuser Festspielhauses rückt, ist er doch als Luxemburger – mit ganz leichter Andeutung eines französischen Akzents, ähnlich seinem Landsmann Jean-Claude Juncker – der französischen (Bühnen-)Kultur schon traditionell recht nahe.

Nein, man muß man nicht befürchten, daß nun ein Gründeln nach französischer Seele oder Ähnlichem einsetzte, wie überhaupt das in dieser unbedingten Art Grundsätzliche eher wohl eine Spezialität von Frankreichs östlichem Nachbarn, vulgo: uns ist.

Hoffmann greift lieber zum Füllhorn und schüttet französisch Gedichtetes, Gefühltes, Inspiriertes und Gesprochenes über seinem Publikum aus, auf daß Nähe sich auf vielfältige Weise herstelle. Das Konzept ist erprobt und funktionssicher, und ein Theater der radikalen Positionen war Hoffmanns Sache sowieso nie. Allerdings erstaunt bei der Sichtung des wieder einmal höchst umfangreichen Programms ein wenig doch die Beliebigkeit der Auswahl. Aber der Reihe nach.

Ute Lemper hat aus Paulo Coelhos Roman „Die Schriften von Accra“ einen Theaterabend gemacht. (Foto: Ruhrfestspiele/Karen Koehler)

Eugène Labiches Komödie „Moi“ (deutsch: Ich) ist der fulminante Auftakt des Festivals, der Titel wurde, was möglicherweise dem prominenten ersten Platz auf dem Spielplan geschuldet ist, aufgehottet auf „Ich Ich Ich“. Die Inszenierung ist eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit dem Münchener Residenztheater, Regie führt der im Revier bekannte und geschätzte Martin Kusej. Auch unter dem Titel „Die Egoisten“ war das 1864 uraufgeführte Stück schon in den Theaterprogrammen zu finden: Erzählt wird die Geschichte des – eben – habgierigen, egoistischen Monsieur Dutrecy, der hemmungslos trickst und intrigiert und am Ende der Geschichte doch als Verlierer dasteht. Er ist eine, wie das Programmheft nahelegt, typische Figur des Second Empire, der postnapoleonischen Restaurationszeit. Möglicherweise, aber das ist eine spekulative Äußerung, ebnet dieses Stück ein ganz klein bißchen den Weg zu einem besseren Mentalitätsverständnis unserer Nachbarn. Vor allem aber wohl ist es was zum Lachen, was ja auch recht wertvoll ist in zutiefst humorlosen Zeiten wie den unseren.

Yasmina Reza hat ein neues Stück geschrieben. „Bella Figura“ wird seine Uraufführung bei den Ruhrfestspielen erleben. (Foto: Ruhrfestspiele/Pascal Victor/ArtComArt)

Die zweite große Theaterproduktion des Festivals dürfte Yasmina Rezas neues Stück „Bella Figura“ sein. Reza ist die weltweit wohl erfolgreichste Komödienschreiberin unserer Tage, „Kunst“ und „Gott des Gemetzels“ kennt (behaupte ich einfach mal) jeder Theatergänger.

Auch der Plot des jüngsten Reza-Werks ist auf grandiose Weise wieder angesiedelt auf dem Minenfeld des Alltäglichen: Boris führt seine Geliebte Andrea aus und erwähnt eher aus Gedankenlosigkeit, daß seine Ehefrau das Restaurant für dieses Rendezvous ausgewählt habe; in der Hitze der folgenden Diskussion fährt Boris beim Einparken eine ältere Dame um, und sowieso sind die Grenzen zum final Katastrophalen bald schon überschritten. Wir werden unseren Spaß haben, wenn Yasmina Reza uns den nur geringfügigst deformierenden Zerrspiegel vorhält. Thomas Ostermeier führt Regie in einer Koproduktion mit der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz, Star des Abends ist fraglos Nina Hoss in der Titelrolle.

Eine weitere Produktion wird groß angekündigt, doch ist sie an zwei Tagen nur dreimal im Programm. Die Bühnenkünstlerin Ute Lemper hat sich das Buch „Die Schriften von Accra“ des Brasilianers Paulo Coelho vorgenommen. Sie habe es, erzählt sie beim Pressetermin, in neun Abteilungen – „9 Geheimnisse“ – aufgeteilt, deren Essenz in Poesie und Musik gefaßt. Schönheit und Harmonie erwarteten nun das Publikum, eine „cinematische Einrichtung“ des Ganzen besorgte Filmregisseur Volker Schlöndorff. Was das Publikum nun genau erwartet, wurde noch nicht recht klar. Zwar fällt es schwer, sich Coelhos komplexe Dichtung in Wohlfühlhäppchen zerlegt vorzustellen, doch wer es genau wissen will, muß eben in die Vorstellung gehen.

Wolfram Koch in Eugène Ionescos Stück „Die Nashörner“, das Ruhrfestspiele-Hausherr Frank Hoffmann inszeniert. (Foto: Ruhrfestspiele/Bohumil Kosthoryz)

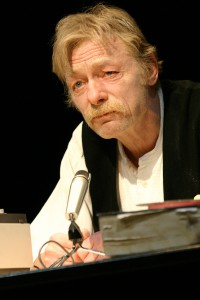

Hausherr Hoffmann inszeniert im Großen Haus Ionescos „Nashörner“, Michael Thalheimer, in Kooperation mit dem Deutschen Theater in Berlin und den Salzburger Festspielen, Schillers „Jungfrau von Orleans“, die bekanntlich in Frankreich wirkte und dort auf einem Scheiterhaufen ihr Leben ließ. Hannelore Elsner liest aus Patrick Süskinds Roman „Das Parfüm“, Isabella Rosselini ist zweimal mit ihrer vergnüglichen, wenn auch nicht mehr ganz neuen Fortpflanzungsshow „Green Porno“ zu Gast. Liebhaber der Texte von Serge Gainsbourg markieren schon jetzt den 31. Mai, wenn Michel Piccoli (85 Jahre ist er mittlerweile alt!), Jane Birkin und Hervé Pierre Texte von ihm lesen. Musik, Tanz, einige Lesungen und, warum auch immer, etliche Termine mit Peter Handkes 1992 in Wien uraufgeführtem, weitgehend textfreiem Stück „Die Stunde, da wir nichts voneinander wußten“ runden das Programmgeschehen auf der Hauptbühne ab.

Etliche kleinere Produktionen sowie Uraufführungen sind wieder im Kleinen Haus, im Theater Marl und in der Halle König Ludwig zu finden – so in deutscher Erstaufführung und in Regie von Oliver Reese Joel Pommerats Beziehungsdrama „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“. Corinna Kirchhoff und Peter Schröder spielen die Hauptrollen – und mit Korea hat das Stück eigentlich nichts zu tun.

Hier ein bißchen Jules Verne, da eine in Kooperation mit der Woche des Sports produzierte „Slapstick Sonata“, dort einige Produktionen des Hamburger St. Pauli-Theaters mit seinem umtriebigen Chef Ulrich Waller – einmal mehr ist das 2015er Programm der Ruhrfestspiele der sattsam bekannte Theater-Bauchladen, der für jeden Geschmack etliches bietet, aber auch die Aura des Beliebigen verströmt. Hier verwundert es daher auch nicht, daß Claus Peymann und sein getreuer Dramaturg Hermann Beil mit der Jahrzehnte alten Burgtheater-Produktion Thomas Bernhards „Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen“ zu Gast sind.

Allerdings scheint der Anteil fremdsprachiger Produktionen 2015 höher zu sein, wenngleich es sie in den Vorjahren auch immer gab. Hier boten sich wohl besonders interessante Koproduktionen, etwa mit dem Festival in Avignon, an. In einer mit Barbican London und Les théâtres de la ville, Luxembourg, koproduzierten „Antigone“ ist Juliette Binoche Englisch sprechend zu erleben, Molières „Eingebildeten Kranken“ gibt es, wenngleich mit deutschen Untertiteln, nur auf französisch. Die Boulevardkomödie „Wind in den Pappeln“ von Gérald Sibleyras gar spielt das Vakhtangov-Staatstheater aus Moskau in Russisch. Nun gut, man erinnert sich, daß die Ruhrfestspiele ja ein internationales Festival sein möchten.

So sieht es aus, wenn Russen französische Komödie spielen:

Vladimir Simonov, Maxim Sukhanov und Vladadimir Vdovichenkov in Gérald Sibleyras‘ „Wind in den Pappeln“. (Foto: Ruhrfestspiele/Vakthangov-Staatstheater Moskau)

Zahlreich sind die literarischen Lesungen im Programm, das freche Fringe-Festival lockt (nicht nur) Kinder und Jugendliche mit internationalem, kurzweiligem und manchmal atemberaubendem Straßentheater. Dominique Horwitz singt Jacques Brel, Burghart Klaußner Charles Trenet („La mer“). Und am Schluß singt Roger Cicero. Auf der so genannten Comedy-Schiene wird alles aufgeboten, was in Deutschland Rang und Namen hat, Hennes Bender und Max Goldt in trauter Nachbarschaft, und Jochen Malmsheimer ist natürlich auch dabei.

Und wer alles noch genauer wissen will, muß ins Internet gehen: www.ruhrfestspiele.de