Schwarz. Schwarz. Schwarz. Es ist, in mancherlei Schattierungen bis hin zu diversen Grauwerten, der beherrschende „Farb“-Ton dieses wahrlich ausgedehnten Ausstellungsreigens.

Weiße Nymphen am Fuße einer Kohlehalde: Blick auf Alicja Kwades Installation „Die Trinkenden“ im Museum Ostwall im Dortmunder „U“. (Foto: Bernd Berke)

Hie und da erscheint die Finsternis schon im Titel: Schlichtweg „Schwarz“ lautet er im Bochumer „Museum unter Tage“, „Reichtum: Schwarz ist Gold“ heißt es derweil im Duisburger Lehmbruck-Museum. Anderwärts dominiert das Schwarz jedenfalls die verwendeten Materialien oder wird durch vielfältige Kontraste und sozusagen durch Legierungen anverwandelt. Wirklich kein Wunder, denn es geht ja im gesamten Revier um „Kunst & Kohle“.

Der Ausstellungssommer 2018 hat durchaus fordernden Charakter. Kulturbeflissene müssen sozusagen alles geben (bekommen dafür aber auch etliches geboten): In den letzten Tagen eröffneten eine raumgreifende Schau zur Geschichte des Steinkohle-Bergbaus in Essen und ein fünffach aufgefächertes Friedens-Projekt in Münster. Wir berichteten jeweils. Hier und jetzt aber geht es um eine weitere Unternehmung, die sich aufs Ende des deutschen Bergbaus bezieht und insgesamt alles andere von den Dimensionen her in den Schatten stellt: Gleich 17 Ausstellungshäuser in 13 Städten des Ruhrgebiets vereinen ihre Kräfte just zum revierweiten Ereignis „Kunst & Kohle“, das an den meisten Orten bis zum 16. September dauert.

Hilfreiches Netzwerk der RuhrKunstMuseen

Ohne das gemeinsame Netzwerk jener 20 „RuhrKunstMuseen“, die seit 2008 – damals im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres 2010 – zunehmend kooperieren, wäre der Kraftakt so nicht möglich gewesen. Auf diese Strukturen ließ sich aufbauen, als es darum ging, das weitläufige Themenfeld in aller Vielfalt, Breite und Tiefe darzustellen. Das Ganze soll natürlich auch touristisch beworben werden. Die nicht nur insgeheime Hoffnung: Wer für die Kunst ins Revier kommt, wird hier vielleicht auch ein bisschen „Kohle“ ausgeben.

Gruppenbild vor dem bereits teilweise verhüllten Herner Schloss Strünkede: Direktor(inn)en diverser Kunstmuseen des Ruhrgebiets und Vertreterinnen der beteiligten Stiftungen. (Foto: Bernd Berke)

Sprachspielchen beiseite. Schon seit 2011 liefen die Vorarbeiten zu „Kunst & Kohle“, bereits seit 2007 sah man ja das epochale Datum der letzten Zechenschließungen in Bottrop und Ibbenbüren unweigerlich kommen. Also kann man jetzt (inklusive museumseigener Mittel) auf einen stolzen Etat von 2,5 Millionen Euro zurückgreifen und Arbeiten von rund 150 Künstler(inne)n auf insgesamt 20000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen.

Hauptförderer ist mit 750.000 Euro einmal mehr die RAG-Stiftung, die vor allem gegründet wurde, um die enormen „Ewigkeitskosten“ (Grundwasserschutz etc.) nach dem Ende des Bergbaus zu tragen, welche jährlich rund 220 Millionen Euro ausmachen dürften. Das Stiftungsvermögen liegt allerdings auch, wie es in vornehmer Diskretion hieß, im „niedrigen zweistelligen Milliardenbereich“, so dass auch noch dies und das für Kultur und Bildung übrig bleibt. Außerdem sind bei „Kunst & Kohle“ u. a. die Kunst Stiftung NRW und die Brost Stiftung mit an Bord.

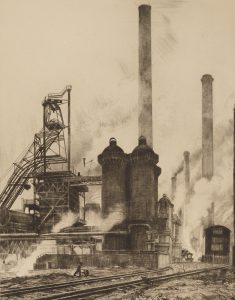

Im Bottroper Josef Albers Museum: Bernd und Hilla Becher „Fördertürme“ (Fotografien, 1972-83) (© Estate Bernd & Hilla Becher, vertreten durch Max Becher, Courtesy Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd und Hilla Becher Archiv, Köln, 2018)

Wie bekommt man das in den Griff?

Das sind fürwahr imponierende Zahlen und Fakten. Doch wie bekommt man das gesamte, nahezu monströse Unterfangen als Besucher (oder Berichterstatter) „in den Griff“? Wie kann man sich welche Schneisen schlagen?

Wie zu hören war, schicken sich mehrere Regional-Zeitungen an, mit all den einzelnen Ausstellungen gleichsam in Serie zu gehen und so auch das von Journalisten gefürchtete „Sommerloch“ Stück für Stück zu füllen. Glückauf dazu! Wir bringen hingegen einen schier endlosen „Riemen“, der dennoch nur Hinweise und Stichworte enthalten kann…

Die einstige Bergbaustadt Hamm ist leider nicht dabei

Im Duisburger Lehmbruck-Museum zu sehen: William Kentridge „Drawing for Mine“, Kohlezeichnung (1991). (© William Kentridge)

Einstweilen muss ich freimütig bekennen, nicht etwa alle 17 Ausstellungen gesehen zu haben. Das kann – außer dem federführenden Koordinator Prof. Ferdinand Ullrich (vormals Leiter der Kunsthalle Recklinghausen) – bisher wohl niemand von sich behaupten. Es ist ja auch schön, die Auswahl unter so vielen Optionen zu haben. Zur Erschließung größerer Bereiche werden (kostenlose!) Bustouren angeboten, die jeweils zu drei Ausstellungen führen. Ich habe fürs Erste eine westfälische Route im östlichen Ruhrgebiet vorgezogen – mit den Stationen Herne, Dortmund und Unna.

Apropos Ost-Revier: Hamm, früher eine ausgesprochene Bergbaustadt mit mehreren großen Zechen (Sachsen, Radbod, Heinrich Robert) ist aus unerfindlichen Gründen nicht am Projekt beteiligt. Freilich war das dortige Gustav-Lübcke-Museum in den letzten Jahren auch nicht mit personeller Kontinuität gesegnet. In Hagen, dessen zwei Kunstmuseen auch nicht mitmachen, hat man’s eh weniger mit der Steinkohle gehabt. Sonst aber sind praktisch alle Ecken und Enden der Region mit von der Partie.

Spektakuläre Verhüllung des Herner Schlosses mit Jutesäcken

Nun geht’s aber auf die Tour:

In Herne ist das größte und spektakulärste Kunst-Signal schon aus einiger Entfernung sichtbar. Dort hat der aus Ghana stammende Ibrahim Mahama, der auch schon die letzte documenta bereicherte, große Teile des Schlosses Strünkede unter dem bezeichnenden Titel „Coal Market“ mit Jutesäcken verhüllt. Anders als Christo, ist es ihm nicht in erster Linie um die ästhetische oder gar ästhetisierende Wirkung zu tun, seine Arbeit ist vor allem mit gesellschaftlicher und politischer Bedeutung aufgeladen.

Die in Asien gefertigten, überwiegend in Afrika verwendeten, nunmehr zerschnittenen und sodann in vielen Arbeitsstunden von freiwilligen Helfern miteinander vernähten Jutesäcke sind sichtlich gebrauchte Exemplare, sie riechen buchstäblich noch nach dem Schmutz und nach der Knochenarbeit auf den Transportwegen durch Afrika und auf interkontinentalen Strecken. In etlichen Säcken wurde tatsächlich Kohle transportiert (etwa von Afrika nach Europa), in anderen beispielsweise Lebensmittel. Wenn ein eher herrschaftliches Gebäude wie das Schloss damit verhüllt wird, ist dies eine nachdrückliche, auch provokante Erinnerung an globale Kapitalströme und weltweiten Warenverkehr, in dem vielen Ländern hauptsächlich die Drecksarbeit bleibt.

Trotzdem freut man sich in Herne über den ungewohnten Anblick. Das Schloss ist nämlich beliebte Kulisse für viele Hochzeiten. Es soll Brautpaare geben, die es kaum noch erwarten können, hier und möglichst bald zu heiraten, denn so besonders wird das alte Gemäuer später wahrscheinlich nie wieder aussehen…

Die Verwandlung von Holz durch Feuer

Weiter zur zweiten Station in Herne: In den Flottmann-Werken wurde einst der Abbauhammer erfunden und produziert, mit dem die Massenproduktion in den Revierzechen recht eigentlich begonnen hat. Heute sind von den vielen Werksgebäuden „nur“ noch die Flottmannhallen übrig. Dort stellt jetzt der englische Bildhauer und Zeichner David Nash seine Arbeiten aus, die gerade in dieser lichten Ausstellungshalle wunderbar zur Geltung kommen. Sie fügen sich derart gut zum Generalthema Kohle, dass man meinen könnte, es seien eigens hierfür ausgeführte Auftragsarbeiten. Doch das ist nicht der Fall.

Blick in die Ausstellung von David Nash in den Herner Flottmann-Hallen. (Foto: Bernd Berke)

Nash ist vorwiegend Holzbildhauer, doch seine in Herne präsentierten Skulpturen haben gleichwohl die Anmutung von Steinkohle-Produkten. Er rückt dem Holz mit Kettensägen, Bunsenbrennern, zuweilen auch mit Flammenwerfern zuleibe und lässt es allseits gezielt verkohlen. Vorzugsweise sind die Skulpturen nicht zusammengefügt, sondern aus einem großen Stück herausgearbeitet. Aus all dem ergibt sich ein anregendes Wechselspiel zwischen natürlichen Oberflächen (Risse und Sprünge im Holz) sowie geometrischen Figurationen. Hier und in Nashs Zeichnungen wird man gewahr, wie vielfältig die Valeurs zwischen Schwarz, Grau und Weiß sind.

Auf nach Dortmund, durch den üblichen Nachmittagsstau. Hier geht es ins Museum Ostwall im Dortmunder „U“, sechste Etage. Edwin Jacobs, Direktor des Hauses, ist zugleich Sprecher des eingangs erwähnten Verbundes der RuhrKunstMuseen.

Bergmännische Laienkunst im Kontrast zu professionellen Positionen

Bergbau gilt gemeinhin als Männersache, doch hier haben sich drei Kuratorinnen Aspekten des Themas gewidmet: Regina Selter (stellv. Direktorin), Karoline Sieg und Caro Delsing. Sie haben nicht nur ermittelt und in einer Karte visualisiert, dass es in der Hoch(ofen)zeit der 50er/60er Jahre in Dortmund 15 fördernde Zechen gegeben hat. Sie haben zudem die Geschichte des Museums erforscht und herausgefunden, dass Leonie Reygers, die Gründungsdirektorin nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Faible für naive Kunst und Laienkunst hatte. Demgemäß richtete sie einen entsprechenden Sammlungsschwerpunkt ein. Naive Kunst aus Paris zeigte sie schon 1952 unter dem heute treuherzig klingenden Titel „Maler des einfältigen Herzens“.

All das war Anlass genug, um im ersten Teil der Ausstellung die Bilder einiger naiver Künstler aus der Ostwall-Sammlung und vor allem Beispiele fürs Schaffen bergmännischer Laienkünstler zu versammeln. Gewiss, manche von ihnen haben zu einem eigenen Stil und eigenen Ausdrucksformen gefunden. Dennoch deutet schon die drangvoll enge „Petersburger Hängung“ darauf hin, dass die künstlerische Wertschätzung für diese Arbeiten insgesamt auch ihre Grenzen hat. Es sind teilweise etwas unbedarfte Idyllen. Doch ein paar Bilder künden auch von Ängsten und Alpträumen der Arbeitswelt.

Wenn Dinge des Bergbaus zu abstrakten Mustern geraten

Es geht ein deutlicher Riss durch diese Dortmunder Ausstellung, der auch gar nicht gekittet werden soll. Getrennt durch einen Kreativbereich, in dem Besucher sich einschlägig betätigen können, folgen als Teil zwei einige gegenwärtige künstlerische Positionen, die denn doch völlig andere, ungleich reflektiertere Zugänge zum Thema Kohle eröffnen – freilich sozusagen „von außen“ her, aus der Perspektive des professionellen Kunstbetriebs und lange nach der eigentlichen Zechenzeit.

Abstrakte Wirkung aufgehängter Bergmannskleidung in der Waschkaue: Andreas Gursky „Hamm, Bergwerk Ost“ (2008), C-Print (© Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn 2017/18 – Courtesy Sprüth Magers)

Das Spektrum reicht hier von Andreas Gurskys Fotografie „Hamm, Bergwerk Ost“, der die aufgehängte Bergmannskleidung in der Waschkaue zu einer geradezu abstrakten Komposition verwandelt, beispielsweise bis zum Bochumer Künstler Marcus Kiel, der textile Hinterlassenschaften von Bergmännern zu einer – ebenfalls abstrakt wirkenden – Wandinstallation von gehöriger Größe zusammengefügt hat. Es sind dies originelle Bergbau-„Denkmäler“ besonderen Zuschnitts – und von besonderer Güte. Fron und Schweiß der bergmännischen Maloche haben sie allerdings weit hinter sich gelassen.

Die „Heilige Barbara“ als Modepuppe

Bemerkenswert z. B. auch die Arbeiten zweier Frauen: Die Modedesignerin und Künstlerin Eva Gronbach hat eine gesichtslose Frauenfigur mit leichtem Sommerkleid auf einen Haufen mit grober Bergmannskleidung postiert. Bei näherem Hinsehen merkt man, dass auch die Frauenmode aus recycelter Bergmannskluft gewonnen wurde. Überdies erweist sich die Figur als Anspielung auf die „Heilige Barbara“, die Schutzpatronin der Bergleute. Hier stellt sich recht deutlich die Frage nach einer Zukunft jenseits des Bergbaus, auf die auch die gesamte Ausstellungs-Serie zu gewissen Teilen abhebt. Nicht nur ein mehr oder weniger wehmütiger Abschied von der Kohle soll gefeiert werden, sondern man will erklärtermaßen auch Grüße in die heraufdämmernde Zukunft aussenden. Wohl auch darauf spielt der lokale Dortmunder Ausstellungstitel „Schichtwechsel“ an.

Installation in Dortmund: Eva Gronbachs Arbeit „Was vergeht, was bleibt, was entsteht“. (Foto: Bernd Berke)

Der zweite Frauenname folgt sogleich: Alicja Kwade fasziniert mit ihrer Installation „Die Trinkenden“, in der höchst konventionelle Porzellan-Nymphen („weißes Gold“) am Fuß einer Kohlehalde („schwarzes Gold“) knien. Daraus erwächst eine durchaus rätselhafte Spannung. Wer mehr von dieser Künstlerin sehen will, hat dazu reichlich Gelegenheit: Das Kunstmuseum in Gelsenkirchen widmet ihr im „Kunst & Kohle“-Kontext eine Einzelausstellung.

Überhaupt finden sich Querbezüge zwischen den Museen. Einen losen Anknüpfungspunkt gibt es etwa nach Oberhausen, wo in der Ludwiggalerie Bergbau- und Kumpel-Figuren im Comic das Spezialgebiet sind. Auch in Dortmund sieht man eine Arbeit in diesem Geiste: Stephanie Brysch, also eine weitere Frau, hat ihre Collage „Unter Tage“ aus Comic-Figuren erstellt, die sich allesamt unter die Erdoberfläche begeben.

In Dortmund drei Kuratorinnen, in Unna drei Künstlerinnen

Nun aber noch etwas weiter ostwärts nach Unna. Dort befindet sich das weit und breit einmalige Zentrum für internationale Lichtkunst mit etlichen „Ikonen“ des Metiers. Und siehe da: Hier sind drei Künstlerinnen mit ihren Licht-Installationen gar unter sich. Bergbau als Männersache? Das gilt längst nicht mehr, wenn es um die ästhetischen Hinterlassenschaften und die weiteren Aussichten geht.

Beitrag im Lichtkunstmuseum Unna: Diana Ramaekers‘ Neon-Installation „Mijn Berg“ (Mein Berg, 2015). (© Foto: Sergé Technau Photograhy, Courtesy by Diana Ramaekers)

Das Lichtkunst-Museum ist thematisch von vornherein prädestiniert, geht es doch zum Rundgang durch die ehemalige Linden-Brauerei einige Meter abwärts in den früheren Gärkeller; wenn man so will: unter Tage. Alle drei Installationen der meditativen Ausstellung „Down here – Up there“ (Hier unten, dort oben) spielen mit wechselnden Effekten von Licht und Dunkelheit.

Die Niederländerin Diana Ramaekers hat rot gefärbten Neonröhren montiert, deren Licht langsam entsteht und verlischt, immer und immer wieder – ein geheimnisvoller Energiefluss in der Dunkelheit. Nicola Schrudde hat ihren vielschichtigen Raum unter dem Titel „Schwarzdichte“ mit keramischen Plastiken und Videoloops so gestaltet, dass man nur allmählich und schemenhaft erkennt, was sich da begibt. Offenbar werden Kräfte der Natur beschworen, die in der Zukunft des Ruhrgebiets wieder mehr hervortreten sollen.

Schließlich Dorette Sturms raumfüllende „Breathing Cloud“, eine atmende Wolke also, die stets an- und abschwillt. Sehr sanftmütig kommt einem das vor – wie eine milde Verheißung. Man mag an die einst so schwarzen Wolken denken, die „damals“ über dem Revier hingen. Nun füllen sie sich offenbar mit neuem Leben. Und die Schwärze ist geschwunden.

_____________________________________________________________

„Kunst & Kohle“: je nach Stadt ab 2., 3., 5. oder 6. Mai (Ausnahme: Küppersmühle in Duisburg erst ab 8. Juni). In den meisten Museen bis zum 16. September (Ausnahmen: Dortmunder „U“ nur bis 12. August, Museum Folkwang Essen nur bis 5. August).

Die beteiligten Museen (nach Städte-Alphabet) und ihre Themen:

Kunstmuseum (Bochum): Andreas Golinski „In den Tiefen der Erinnerung“

Museum Unter Tage (Bochum): „Schwarz“

Josef Albers Museum (Bottrop): Bernd und Hilla Becher – Bergwerke

Museum Ostwall im „U“ (Dortmund): „Schichtwechsel“ – von der (bergmännischen) Laienkunst zur Gegenwartskunst

Lehmbruck-Museum (Duisburg): „Reichtum: Schwarz ist Gold“

Museum DKM (Duisburg): „Die schwarze Seite“

Museum Küppersmühle (Duisburg): Hommage an Jannis Kounellis

Museum Folkwang (Essen): Hermann Kätelhön – Ideallandschaft: Ruhrgebiet

Kunstmuseum (Gelsenkirchen): Alicja Kwade

Flottmann-Hallen (Herne): David Nash

Emschertal-Museum / Schloss Strünkede (Herne): „Coal Market“ – Verhüllung durch Ibrahim Mahama

Skulpturenmuseum Glaskasten (Marl): „The Battle of Coal“

Kunstmuseum (Mülheim/Ruhr): Helga Griffiths „Die Essenz der Kohle“

Ludwiggalerie im Schloss (Oberhausen): „Glück auf! Comics und Cartoons“

Kunsthalle (Recklinghausen): Gert & Uwe Tobias

Zentrum für Internationale Lichtkunst (Unna): „Down here – up there“

Märkisches Museum (Witten): Vom Auf- und Abstieg

25 Euro (ermäßigt 15 Euro) kostet ein Kombi-Ticket, das auch zum mehrmaligen Besuch aller Ausstellungen über den gesamten Zeitraum berechtigt. Erhältlich in allen teilnehmenden Museen und unter der Ticket-Hotline der Ruhr Tourismus GmbH: 01806/18 16 50.

Kostenlose Bustouren, jeweils zu drei beteiligten Museen (ca. fünfeinhalb Stunden lang). Termine im Ausstellungs-Booklet: Anmeldungen unter buchungen@ruhrkunstmuseen.com oder telefonisch: 0203/93 55 54 723

Massiver Katalog in 17 Bänden im Wienand-Verlag, begrenzte Auflage der Gesamt-Publikation im großen Schuber, ansonsten in Einzelexemplaren für die beteiligten Museen erhältlich. Zur ersten Orientierung gibt es zudem ein Gratis-Booklet mit knappen Infos zu allen Ausstellungen.

Alle weiteren Informationen unter:

www.ruhrkunstmuseen.com/kunst-kohle.html