Start mit Gluck – Intendant Johan Simons stellt das Programm der RuhrTriennale 2016 vor

Auf Zeche Zollern erklingt zumindest an einem Abend Triennale-Musik – allerdings nicht im abgebildeten Verwaltungsgebäude, sondern in der (unsichtbar) dahinter liegenden berühmten und frisch renovierten Jugendstil-Maschinenhalle (Foto: Ruhrtriennale/LWL Hudemann)

Christoph Willibald Gluck macht den Anfang, es folgen Albert Camus, Emile Zola und viele andere. Johan Simons hat das Programm seiner zweiten Ruhrtriennale (12. August bis 24. September 2016) vorgestellt, die an etlichen ehemaligen (oder noch aktiven) Industriestandorten des Ruhrgebiets stattfinden soll. Nach langer Pause ist auch Dortmund wieder mit Spielstätten vertreten, dem Hafen und (endlich!) der renovierten Maschinenhalle von Zeche Zollern in Bövinghausen. Hier ein paar Fakten:

Beginn in der Jahrhunderthalle

Große Auftakt-Produktion ist Glucks Reformoper „Alceste“ in der Bochumer Jahrhunderthalle. Simons hat sie, wie wir den sorgfältig zusammengestellten Presseunterlagen entnehmen können, „neu inszeniert und stellt Fragen nach Opferbereitschaft, Mut und Demut“. Der belgische Dirigent René Jacobs steht am Pult, leitet das B’Rock Orchestra und den MusicAeterna-Chor aus Perm.

Drei Wochen später startet die zweite große Musikproduktion, wiederum unter Simons’ Leitung. Das Werk heißt „Die Fremden“ und ist eine musikalische Bühnenadaption des Romans „Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung“ von Kamel Daoud. Daouds Roman wiederum ist eine (etwas späte) Antwort auf den Roman „Der Fremde“ von Albert Camus, in dem der scheinbar grundlose Mord an einem namenlos bleibenden Araber eine zentrale Rolle spielt. Der Mord, ist zu erfahren, war nicht nur tödlich, sondern seine Beschreibung auch rassistisch, was Daoud zur Gegendarstellung bewegte.

Jetzt auch Auguste Victoria

Die Inszenierung hinterfragt menschliches Dasein in einer gottverlassenen Welt, fragt nach den Werten, die unsere Kulturen bestimmen, und läßt bei alledem Musik von György Ligeti und Mauricio Kagel hören. Da wage ich die Prognose, daß dies kein leichter Abend wird – aber ein spannender. Ein hoffentlich auch bereichernder. Spielort übrigens ist erstmalig die Kohlenmischhalle der Zeche Auguste Victoria in Marl, die erst vor kurzem stillgelegt wurde. Reinbert de Leeuw leitet das Asko/Schönberg Ensemble.

Ein Bau von einschüchternder Größe: Die Marler Kohlenmischanlage, wo „Der Fremde“ gespielt wird (Foto: Ruhrtriennale/RAG Montan Immobilien GmbH)

In der Abteilung „Musik“ sticht das Projekt „Carré“ ins Auge, bei dem Bochumer Symphoniker und ChorWerk Ruhr, auf jeweils vier Gruppen verteilt, Musik von Karlheinz Stockhausen sozusagen dezentral zum Klingen bringen. Eigentlich geht das nirgendwo, aber in der Jahrhunderthalle eben doch.

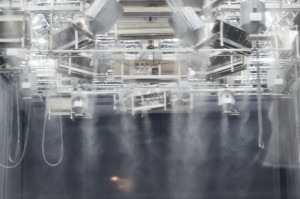

Ebenfalls bemerkenswert: „Répons“, das „Raummusik-Meisterwerk“ des Komponisten Pierre Boulez, das im Landschaftspark Duisburg Nord vom Ensemble Inter-Contemporain unter der Leitung von Matthias Pintscher gegeben wird.

Fortsetzungen: Zola und Couperus

Im Bereich „Schauspiel“ werden Fortsetzungen angekündigt. Luc Perceval wandelt weiterhin auf Emile Zolas Spuren und bringt „Geld. Trilogie meiner Familie 2“ auf die Bühne. Ivo van Hove inszeniert „Die Dinge, die vorübergehen“ von Louis Couperus, eine Art Familienthriller. Wie auch im letzten Jahr, als das Couperus-Stück „Die stille Kraft“ im steten Tropenregen das Scheitern des Kolonialismus am Beispiel eines Verwaltungsbeamten und seiner Familie schilderte, umkreist Couperus das, was falsch ist an der Besitznahme ferner Länder durch sein Land.

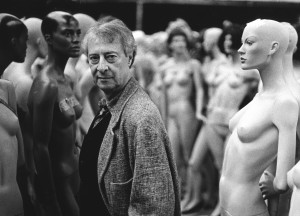

Das ist jetzt ein Symbolfoto zu „Geld. Trilogie meiner Familie 2“ (Foto: Ruhrtriennale/ Armin-Smailovic)

Es gäbe der Projekte viele, viele mehr zu nennen, doch soll dies ja nur ein erster Eindruck sein.

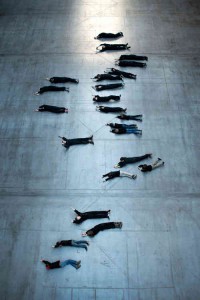

Im Dortmunder Hafen, um darauf zurückzukommen, ist die neue Arbeit von „osa_office for subversive architecture“ zu bestaunen und auch zu benutzen. Konkret handelt es sich um einen zehn Tonnen schweren Container in der Farbe Pink, der in eine real existierende Bearbeitungshalle für Stahlprodukte gekrant wird. Dabei dürfen um die 20 Besucher „an Bord“ („an Container“?) sein, bestimmt ein unvergeßliches Erlebnis.

Endlich in der Maschinenhalle von Zeche Zollern

Die Maschinenhalle der Zeche Zollern in Dortmund schließlich ist am 17. August Ort des Konzerts „Spem in alium“, benannt nach einer Motette Thomas Tallis’. An diesem Abend wird es experimentell, mit Musik von Henry Purcell, Alfred Schnittke, György Ligeti und eben Tallis. Vitaly Polonsky dirigiert den Chor MusicAeterna, der aus dem russichen Perm zur Ruhrtriennale gestoßen ist.

So, hier soll es einstweilen sein Bewenden haben. Natürlich könnte man über das Ruhrtriennale-Programm noch unendlich viel mehr schreiben, doch würde es bald unübersichtlich und sicherlich auch langweilig. Auf den Internet-Seiten des Festivals können Interessierte sich orientieren und Karten kaufen. Noch gibt es 15 Prozent Frühbucherrabatt.

www. ruhrtriennale.de