Kunst zum Kichern bei der Ausstellung "12 Rooms" im Essener Folkwang Museum.

Eine Kinder-Jury begleitet die Ruhrtriennale und verleiht zum Ende des Festivals jeder Produktion einen Preis – die Awards heißen „Die beste Hose“, „Die beste Pose“ oder „Das verrückteste Stück“. Sie werden Abend für Abend wie Superstars behandelt: Chauffeur, roter Teppich, Blitzlichtgewitter. Über die Künstler, die Stücke, die Hintergründe wissen die Kinder – nichts. Was soll das sein: Kulturvermittlung? Oder tatsächlich die angekündigte „kritische Prüfung zeitgenössischer Kunst“ durch eine „unverbildete Jury“? Und: Kann das gut gehen?

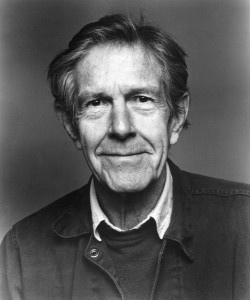

Bochum, 17. August, kurz vor 20 Uhr. Internationales Stimmengewirr im Foyer der Jahrhunderthalle. Aus ganz Deutschland und dem Ausland sind Opernliebhaber angereist, um „Europeras 1 & 2“ zu erleben. Die Gelegenheit ist selten, seit der Uraufführung 1987 war John Cages Opern-Dekonstruktion kaum mehr zu sehen. Vom Parkplatz bis zur Halle stehen Verzweifelte auf der Suche nach Karten – alle Termine sind ausverkauft. Es wird eine Wahnsinns-Produktion, die den Sängern und Musikern alles abverlangt.

Zwei Vans fahren vor; selbstmalte Glitzer-Schilder weisen sie als „VIP“-Fahrzeuge aus. Kaum sind die Mitglieder der Kinderjury, heute Abend alles Mädchen, aus den Autos geklettert und unter dem Applaus der Umstehenden verlegen über den roten Teppich in die Jahrhunderthalle gegangen, werden ihnen Mikrofone unter die Nase gehalten. „Was erwartest du dir heute Abend?“, will eine Radio-Reporterin wissen. „Viel! Dass es nicht langweilig wird. Und dass es … spannend wird“, antwortet ein Mädchen. Kurz vor Beginn der Vorstellung macht Jana Eiting von „Mammalian Diving Reflex“ letzte Ansagen. Die kanadische Künstlergruppe wurde von der Ruhrtriennale für das Kinderjury-Projekt engagiert. „Also, wenn es langweilig wird, und das kann passieren, dann beschäftigen wir uns irgendwie, ihr könnt ja was malen“, sagt sie. Als der Zuschauerraum schon bis auf den letzten Platz gefüllt ist, nehmen die Mädchen unter wohlwollendem Applaus des Publikums in der ersten Reihe Platz.

Gelsenkirchen, 27. Juni, 8.30 Uhr. „Wir wollen mal ein bisschen über Kunst reden“, sagt Jana Eiting. Sie steht in einem Projektraum der Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen, um sie herum 21 Schülerinnen und Schüler, die sich für das Kinderjury-Projekt gemeldet haben. Die Gelsenkirchener Schule ist eine von dreien, die am „Children’s Choice Award“ teilnehmen; auch in Bochum und Duisburg wird es noch Treffen geben. Insgesamt sind um die 60 Kinder dabei; jedes wird sich ein paar Produktionen der Ruhrtriennale anschauen. Jury-Sitzungen gibt es nicht, die Preisträger werden anhand der Evaluationsbögen ausgezählt, die jedes Kind am Ende einer Show ausfüllen wird. Doch das wissen die Kinder noch nicht, der Workshop heute ist der erste.

In die 5. oder 6. Klasse gehen die Kinder, die im Stuhlkreis sitzen und sich immer wieder vom Kameramann der Ruhrtriennale ablenken lassen. Vom Alter her sei für das Jury-Projekt „alles zwischen Milchzähnen und Schamhaaren“ okay, hatte Darren O’Donnel, der künstlerische Direktor der Gruppe, gesagt. Das hat in diesem Fall nicht ganz geklappt. Einige stecken schon schwer in der Pubertät, offenbar mussten sie die eine oder andere Klasse wiederholen. Die Gesamtschule Ückendorf hat trotz guter Ausstattung und eines engagierten Kollegiums keinen besonders guten Ruf bei bildungsorientierten Eltern, was vermutlich allein daran liegt, dass Kinder deutscher Eltern dort seit langem in der Minderheit sind. So auch im Jury-Workshop. „Wir machen soziale Kunst“, sagt Jana Eiting und fragt, was das wohl bedeutet: sozial. „Mit Geld irgendwas?“, schlägt ein Schüler vor. „Sozialamt!“, fällt einem anderen ein. Was eine Jury ist, das muss den Kindern niemand erklären. „Deutschland sucht den Superstar“ kennen nun wirklich alle. „Sehen wir auch Stars?“, will ein Mädchen wissen. Als eine Mitarbeiterin des Mammalian Diving Reflex erzählt, dass sie in Kanada aufgewachsen sei, nicht allzu weit entfernt von Teenie-Schwarm Justin Bieber, da weichen zwei Mädchen nicht mehr von ihrer Seite. In der Pause muss sie Autogramme geben.

Roter Teppich für die Youngster-Jury der Ruhrtriennale.

Essen, 17. August, 12 Uhr. Die Ruhrtriennale eröffnet mit der Performance-Ausstellung „12 rooms“ im Museum Folkwang. Damien Hirst, Marina Abramivic, Jon Baldessari sind mit ihren Arbeiten vertreten – doch die Stars der Eröffnung sind die Kinder. Vorfahrt mit dem Van, roter Teppich, Applaus – das volle Aufmerksamkeitsprogramm. Auch Darren O’Donnel, der künstlerische Leiter von „Mammalian Diving Reflex“, ist dabei. Er hat „The Children’s Choice Awards“ auf Festivals in vielen Städten auf der Welt initiiert und begleitet, und er ahnt wohl, wie die Kinder sich fühlen, wenn sie plötzlich in einer fremden Stadt vor einem Kulturpalast inmitten fein gekleideter Menschen stehen. Mit sicherem Blick geht er auf die schüchternsten Schüler zu, steckt ihnen eine Löwenzahn-Blume hinters Ohr, stellt seine Kaffeetasse auf ihren Köpfen ab, bringt sie mit Faxen zum Lachen. Schnell ist die Scheu dahin, nur ein Mädchen klammert sich an den Arm ihres Lehrers. Schon bald bewegen sich die Kinder alleine und sicher durch die Schau, öffnen Türen, machen sich Notizen.

Während die erwachsenen Vernissage-Besucher zumeist zurückhaltend an den Turen der zwölf Kunst-Kojen stehen bleiben und erst einmal beobachten, sehen die Schüler die Live Art als eine Art Streichelzoo: Sie gehen nah ran an die Statisten, fassen sie an, stellen ihnen Fragen, lachen. Zögerlich treten nun auch die erwachsenen Besucher näher, einige machen es den Kindern nach.

Diese Schüler waren noch nie in einem Kunstmuseum; was denken sie, wenn das Kunstwerk aus einem Mann in KFOR-Uniform besteht, der in der Ecke steht und die Wand anstarrt? „Cool“, sagt Hasan, „der Soldat hat mir am besten gefallen.“ Warum? „Ich mag Krieg.“ Später in seiner Pause erzählt der Soldat-Darsteller den Kindern, dass er tatsächlich ein Kriegsveteran ist. Der Künstler Santiago Sierra wolle, erklärt er, mit der Performance darauf aufmerksam machen, dass Kriegseinsätze für die Soldaten oft psychische Folgen haben. Dann dürfen die Kinder Fragen stellen. „Sind die Waffen schwer?“, fragen sie, und „Haben Sie schon mal jemanden erschossen?“

Bochum, 17. August, 20.05 Uhr. „Puh, geschafft“, sagt Samira, als sie endlich in der ersten Reihe Platz nimmt und ihre 1,5-Liter-Wasserflasche aus der Tasche packt, „das Schlimmste hab’ ich überstanden.“ Das Schlimmste: Der Walk über den roten Teppich, die Interviews, der Gang vor der Augen hunderter Zuschauer zum Sitzplatz. Jetzt heißt es nur noch, die Oper zu überstehen, zweieinviertel Stunde Neue Musik. Samira war noch nie im Theater. Sie hat sich schön gemacht und erwartet, schöne Dinge zu sehen. Sie wird nicht enttäuscht werden: Heiner Goebbels Inszenierung ist eine Materialschlacht, eine Show der Effekte, es gibt Tier-Masken, Rokoko-Kleider und Männer in Frauenkleidern, es brennt und schneit auf der Bühne, Kulissen werden hineingerollt oder von oben herabgelassen. „Bor!“ entfährt es Samira, als ein schwerer roter Samtvorhang unvermittelt vor einer Sängerin auf den Boden donnert. Nach einer Stunde kramt Samira ihr Notizheft hervor, beginnt zu schreiben – und hört nicht mehr auf. „Wie hat es mir gefallen“, schreibt sie als Überschrift oben aufs Blatt, und notiert: „Dass Männer und Frauen zusammen singen. Dass viele verschiedene Orte gezeigt werden. Dass man sieht, wie sie auf der Bühne arbeiten und aufbauen.“ Am Ende klatscht sie, bis ihre Hände weh tun. Anstrengend war es, langweilig, aber auch ein einzigartiges Erlebnis.

Nach der Vorstellung dürfen die Kinder noch Mezzosopranistin Karolina Gumos treffen. „Wir haben mehr als hundert Arien gesungen, habt ihr eine erkannt?“, fragt die Sängerin in ahnungslose Gesichter: Was bitte ist eine Arie? Dennoch hängen die Mädchen an den Lippen der Künstlerin, die mit Turm-Frisur und ausladendem Reifrock direkt vom Schlussapplaus zu ihnen geeilt ist.

Wenn die Jury-Kinder am 30. September auf großer Bühne ihre Awards vergeben, dann haben sie auf den teuersten Plätzen und unter exklusiven Bedingungen Kulturveranstaltungen erlebt. Sie wurden aus ihrem Klassenzimmer einmal ins große Kulturleben geschubst. Dass sie aber keine Erklärungen bekamen, dass es kein Lern-Ziel gab, dass Vor- und Nachbereitung komplett fehlten – das muss man erst einmal verdauen. „No education“ heißt die Programmlinie der Ruhrtriennale für junge Leute, keine Erziehung, keine Bildung. Das Konzept dahinter: Man kann Kultur nicht vermitteln, man muss sie einfach erleben. „Komplett informiert zu sein, hilft auch nicht immer“, sagt Darren O’Donnel, „manchmal bringt es einen vielleicht weiter, verwirrt zu werden.“ Wichtig sei, dass die Kinder ins Zentrum rücken. Dass sie dabei sind, anstatt in kindgerechte Veranstaltungen abgeschoben zu werden.

Samira wird also nach wie vor mit dem Namen „John Cage“ nichts anfangen können, und Hasan ist vielleicht enttäuscht, wenn beim nächsten Besuch in einem Kunstmuseum nur Plastiken und keine Soldaten in der Ecke stehen. Vielleicht, wahrscheinlich sogar war es auch ihr erster und einziger Ausflug in die Hochkultur. Kulturvermittlung ist „The Children’s Choice“ also nicht. Eine kritische Prüfung zeitgenössischer Kunst sicher auch nicht. Letztlich waren die Schüler Teil eines Kunstprojekts: So wie der Kriegsveteran für Santiago Sierra im Museum Folkwang die Wand anstarrt, so schaut Hasan für die Ruhrtriennale den Veteranen an. Sie werden ihre Erlebnisse vermutlich beide so schnell nicht vergessen.

Der Text erschien in der September-Ausgabe des Kulturmagazins K.WEST.