Maschinen-Oper und Elektronik: Erinnerung an Max Brand, dessen „Maschinist Hopkins“ 1929 in Duisburg uraufgeführt wurde

Der Kritiker war begeistert. Ein „geradezu sensationeller Erfolg“ war da 1929 in Duisburg über die Bühne gegangen: „Maschinist Hopkins“, die erste Oper des 32jährigen Max Brand. Der Beifallssturm des Premierenabends sei jedenfalls „doppelt überraschend“ für den „aus seiner Reserviertheit nicht so leicht aufzurüttelnden Niederrheiner“ gewesen, heißt es im Artikel Waldemar Webers. Vor 125 Jahren, am 26. April 1896, wurde Max Brand in Lemberg in der k.u.k. Monarchie geboren. Ein Anlass, um an sein Schicksal und sein weithin vergessenes Hauptwerk zu erinnern.

Vor 125 Jahren geboren: Max Brand (1896-1980). Foto: Universal Edition

Mit „Maschinist Hopkins“ zog die moderne industrielle Arbeitswelt auf der Musiktheaterbühne ein – eine Oper, die wie kaum eine andere in die Stahlkocherstadt Duisburg passte. Saladin Schmitt, damals Intendant der vereinigten Stadttheater von Bochum und Duisburg und Begründer des Ruhmes des Bochumer Schauspiels, hatte selbst die Inszenierung dieses Erstlings eines kaum bekannten Komponisten übernommen.

Für die Duisburger wurde dieser 13. April 1929 ein denkwürdiger Tag. „Maschinist Hopkins“ war „der größte Erfolg überhaupt, den die Duisburger Bühne seit den zehn Jahres ihres Bestehens zu verzeichnen hatte“, konstatierte der Kritiker Weber in den „Musikblättern des Anbruch“. Der Erfolg blieb nicht auf den „Premierenrausch“ des Uraufführungsabends begrenzt, heißt es weiter. „Die folgenden Aufführungen sahen – ein seit Jahren nicht mehr gewohnter Anblick – bis in die letzten Winkel ausverkaufte Häuser.“

Unerhört neuer Stoff für eine „Zeitoper“

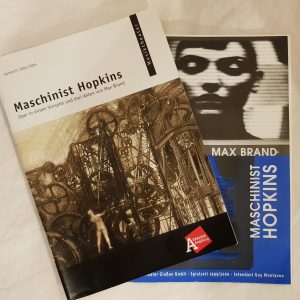

In Augsburg und Gießen wurde in jüngerer Zeit die Oper „Maschinist Hopkins“ nachgespielt. (Fotos der Programmhefte aus dem Archiv von Werner Häußner)

Als „Zeitoper“ sollte sich „Maschinist Hopkins“ nicht mit „antiquierter, neben den Forderungen des Tages einher laufender Kunst“ befassen, sondern einen Zuschauer in seiner Gegenwart ansprechen, der sich selbst auf der Bühne mit „allen seinen Wünschen, Leiden, Sehnsüchten und seinem Wollen“ wiederfinden sollte. Der Stoff, aus dem Brand selbst sein Libretto formte, war „unerhört“ neu: Die Hauptpersonen sind Arbeiter; die Schauplätze setzen eine Maschinenhalle der Schwerindustrie in Kontrast zur mondänen Vergnügungswelt des Theaters, noble Direktorenbüros zur bedrückenden Sphäre billiger Kaschemmen.

Die Handlung, unter dem Einfluss moderner Filmästhetik gegliedert in zwölf Bilder, wirkt schnell geschnitten, kolportagehaft und trägt die Züge eines Krimis. Es geht um einen Arbeiter, der dank gestohlener Produktionsgeheimnisse aufsteigt, aber durch Erpressung wieder zu Fall kommt. Die Oper kennt auch eine schwärmerische Liebesnacht mit Schrekerschen Sphärenklängen und Puccini-Süße. Die Frau, die am Verbrechen mitbeteiligt ist, endet als billige Prostituierte durch die Hand ihres früheren Geliebten.

Ambivalente Figur mit Führer-Zügen

Brands trunkene Liebesmusik wirkt falsch, beinahe ironisch. Romantische Liebe ist nur die Fassade, dahinter lauert berechnende Kumpanei. Die Männer benutzen die Frau lediglich: Der eine, um das Wissen zu stehlen, das ihm seinen Aufstieg ermöglicht; der andere, um sich zu rächen und den Gang des Geschehens in seinem Sinn zu steuern. Nell, die sensible Künstlerin mit ihrem „unaussprechlichem Verlangen nach Dingen, die ohne Namen sind“, hat ihre Funktion erfüllt und wird verstoßen, während Hopkins, der Diener des schaffenden Geistes der Maschine seinen Weg „allein und unbeschwert“ gehen muss.

Mit dem Maschinisten Hopkins erschafft Max Brand eine ambivalente Figur, die wie kaum eine andere für den Zeitgeist steht: für die Bewunderung der Technik, für den Fortschrittsglauben des Futurismus, für die alles durchdringende Idee der Arbeit. Aber er ist ein „Mann aus Eisen“, ein Diener der Maschinen, auch eine überhöhte Figur, ein „neuer Mensch“, in dem sich die Faszination für einen „Führer“ wiederspiegelt, die vier Jahre später folgenreich Realität werden sollte. Die Arbeiter, für die er die Fabrik vor der Schließung bewahrt, marschieren am Ende unter dem Ruf „Arbeit, Arbeit …“ im Gleichschritt in die Maschinenhalle, eine amorphe Masse, in der es kein Individuum mehr gibt: ein Kollektiv unter dem Diktat des mechanischen Arbeitsrhythmus‘ der Maschine.

Singende Maschinen wie phantastische Fabelwesen

Doch Max Brand greift in seiner Oper noch weiter aus und trifft damit einen Nerv der Zeit. Die Maschinen sind bei ihm nicht bloße Accessoires eines Schauplatzes, sondern eigenständige Wesen mit Bewusstsein und Stimme. Sie singen von ihrer Versklavung durch den Menschen und von ihrer immensen, auch tödlichen Kraft. Sie werden stilisiert wie in der schwarzen Romantik: „Gigantische Maschinen wie phantastische Fabelwesen … hie und da blinkt ein glatter Metallteil nackt, wie ein bösartiges Auge, auf“, beschreibt eine Regieanweisung.

Die Überhöhung trägt religiöse Züge: Im Schlussbild soll der Aufbau der Hauptschalttafel für die Maschinen „symbolhaft und altarartig“ wirken, wie ein Tabernakel glitzernd im magischen Licht des Mondes. Fritz Langs „Metropolis“ lässt grüßen. Musikalisch orientiert sich Brand an Arnold Schönberg, den er intensiv studiert hat: Die Maschinen äußern sich in verschiedenen Formen deklamatorischen Sprechens und Singens. Schönbergs „Die Glückliche Hand“ wurde damals ebenfalls in Duisburg gespielt.

„Vision der Oper unserer Zeit“ oder skrupellose Erfolgsoper?

Die Duisburger Uraufführung von „Maschinist Hopkins“ war kein Theaterskandal wie die wohl bekannteste „Zeitoper“, Ernst Kreneks „Jonny spielt auf“ zwei Jahre zuvor in Leipzig. Doch die Kritik reagierte gespalten. Die Duisburger Rhein- und Ruhrzeitung schrieb, Brand sei der geborene Musikdramatiker, in seiner Musik gebe es keine Langeweile. Alfred Einstein kritisierte dagegen im Berliner Tageblatt „Maschinist Hopkins“ als „skrupellose Erfolgsoper, nacktes Filmgerüst für Musik“. Theodor W. Adorno hielt sie für hohl und hilflos, andere höhnten über ihre „dramatische und musikalische Minderwertigkeit“. Als „Vision der Oper unserer Zeit“ gerühmt, wurde „Maschinist Hopkins“ als „Oper des Jahres 1929“ ausgezeichnet und bis 1932 an 27 Theatern nachgespielt.

Max Brand. Foto: Universal Edition

Max Brand war 1907 mit elf Jahren mit seinen Eltern von Lemberg nach Wien übergesiedelt, nahm am Ersten Weltkrieg teil und studierte ab 1918 bei Franz Schreker und Alois Haba in Wien und Berlin. 1921 debütierte er mit (heute verschollenen) Werken beim Internationalen Musikfest in Winterthur.

In den zwanziger Jahren beschäftigte er sich mit den Möglichkeiten modernen Musiktheaters, gründete in Wien ein „Mimoplastisches Theater für Ballett“ und legte in einigen Essays kühne Reformideen für die Oper vor.

Brand schwebte eine Überwindung der „persönlichen Erfassung im Gefühlsmäßigen“ und der individuellen Auslegung eines musikalischen Geschehens vor. Stattdessen überlegt er eine „Loslösung musikalischer Geschehnisse und ihrer bühnenmäßigen Begründung vom rein menschlichen Beziehungsproblem“. Die Folge wäre eine Bühne, die nichts Konkretes mehr vorstellt, sondern ihr Leben mit seinen Bewegungen und Formen, Farben, Lichtern und Schatten aus dem „Sinn“ der Musik empfängt. Das Klangliche sollte in Licht und Farbe transponiert werden; der Mensch auf der Bühne nicht nach menschlichen, sondern nach rein musikalischen Notwendigkeiten handeln. Brand dachte an „Vorgänge abseits jeder Realistik“. Diese „Musik-Mechanisierung“ war damals eine visionäre Vorstellung, die etwa auch bei Arnold Schönberg greifbar wird, aber – soweit feststellbar – kein Echo in der Praxis gefunden hat.

Pionier der elektronischen Musik

1938 musste Max Brand als Jude Österreich verlassen und ging über Prag und Brasilien, wo er mit Heitor Villa-Lobos zusammenarbeitete, in die USA. Schon die in Berlin geplante Uraufführung seiner zweiten Oper „Requiem“ (1932) scheiterte an den Nazis. In New York gelang es ihm, sein Oratorium „The Gate“ zur Aufführung an der Metropolitan Opera New York zu bringen.

Stets begierig auf Neues und fasziniert von der Technik, entdeckte er die elektronische Musik für sich, mit der er sich seit Kriegsende zunehmend intensiv beschäftigte. Mit dem Techniker Frederick C. Cochran und dem Elektronik-Pionier Robert Moog erstellte er 1968 das „Moogtonium“, einen aus dem Trautonium entwickelten Synthesizer. Der funktionsfähige Prototyp ist heute im Museum im niederösterreichischen Langenzersdorf ausgestellt, das Max Brands Tonstudio bewahrt.

1975 kehrte Brand nach Österreich zurück, wo er vergessen und in den letzten Jahren dement 1980 starb. Seine Oper „Maschinist Hopkins“ wurde erst 1984 von John Dew in Bielefeld wiederentdeckt und wenige Male, etwa in Gießen und Augsburg, nachgespielt – leider aber nicht im Ruhrgebiet, wo das Thema Arbeit, Industrie und Maschine eigentlich ein Heimatrecht haben müsste.