Zwischen Talkshow und Happening – die Triennale auf musikhistorischer Lesereise

Ach Du lieber Gott! Da hopsen und tanzen seltsame Hutzelmännchen, mit Vollbart verziert und Bärenfell behangen, wie Indianer auf dem Kriegspfad umeinander, und das zu Igor Strawinskys archaischer, brutaler, rhythmusgesättigter „Sacre“-Musik.

Es sei gestattet, ein wenig zu lachen, auch wenn hier, als filmisches Dokument, die Rekonstruktion der Uraufführungschoreographie gezeigt wird (1913 in Paris, von Waslaw Nijinsky), die immerhin einen der größten Theaterskandale des beginnenden 20. Jahrhunderts ausgelöst hat. Sodass die Musik im tumultuösen Lärm des erhitzten Publikums beinahe unterging.

Nicht zuletzt auf Eklats dieser Art hat der amerikanische Musikkritiker Alex Ross wohl bei der Titelgebung seines Buches geblickt: „The Rest is Noise“ erzählt eine Geschichte von der tönenden Moderne, die nicht wenige Zeitgenossen als Lärm abtaten, von einer Moderne, die andererseits den Lärm der Welt durchaus spiegelte. Der Autor entwirft dabei ein großformatiges Gemälde, das die musikalische Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts in Beziehung setzen will zu politischen, philosophischen, soziologischen Strömungen jener Epoche. Ein überquellendes Kompendium, nicht frei indes von steilen Thesen, „Vielleicht“- und Konjunktivsätzen, Halbwahrheiten.

Sei’s drum: Triennale-Intendant Johan Simons hat das Buch ins Herz geschlossen und schon als Chef der Münchner Kammerspiele szenische Lesungen erarbeitet. Die finden nun ihre sechsteilige Fortsetzung in Schauspielhäusern des Ruhrgebiets. Diese Kooperation mit Theatern des Reviers, anfangs vollmundig beschworen, vereinzelt realisiert, dann aber schmählich fallen gelassen, erfährt also nun eine gewisse Renaissance. Das ist nur recht und billig: dass die Triennale sich bei allen europäischen Leuchtturmprojekten noch der Leistungsfähigkeit der traditionsreichen städtischen Bühnen und ihrer Ensembles bewusst wird.

Johan Simons’ Musikvermittlung der besonderen Art startet im Essener Grillo-Theater und verhandelt zunächst die letzte Jahrhundertwende, das Fin de Siècle, mithin die Komponisten Mahler und Strauss, um sich dann im 2. Teil hauptsächlich eben des „Sacre“ anzunehmen.

Der eingangs erwähnte Videoschnipsel bleibt alleiniger Filmbeitrag, ansonsten wird fleißig rezitiert. Doch längst nicht alles, was wir in der Lesefassung von Julia Lochte und Tobias Staab zu hören bekommen, entstammt direkt dem Buch. Manche Zitate gehen weit darüber hinaus. Ross’ Werk wird zum Steinbruch, andere Quellen (zu erschließen aus den Anmerkungen des Buches?!) kommen hinzu. Das Schöne ist: Wenn in Simons’ Inszenierung die Figuren selbst sprechen, wenn also die Zeitzeugen etwa über den „Sacre“-Skandal in Form einer aufregenden Collage berichten, gewinnt die Geschichte weit mehr Authentizität als durch die Einlassungen von Alex Ross.

Da gibt Axel Holst einen fein formulierenden Harry Graf Kessler, Stefan Diekmann einen spitzzüngigen Jean Cocteau, und die resolute Ingrid Domann zitiert im Agitpropstil harsche Kritiken aus der zeitgenössischen Weltpresse. Der wunde Punkt von Strawinskys Musik ist schnell benannt: die Dissonanz. Sie ist im übrigen in Ross’ Buch das Element, das die Entwicklung der tönenden Moderne geprägt hat. Sie emanzipiert sich indes nicht erst, das sei nur am Rande angemerkt, seit den späten Stücken eines Franz Liszt. Es gibt Werke der Renaissance, die würde der arglose Hörer im 20. Jahrhundert verorten.

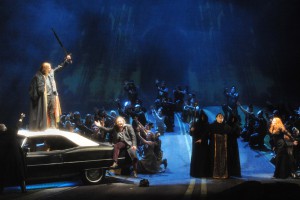

Gestatten: Richard Strauss, Alma und Gustav Mahler (Thomas Büchel, Janina Sachau, Jens Winterstein, v.l.n.r.). Foto: Christoph Sebastian

Vieles von Ross’ Text, der, wie erwähnt, mit Strauss und Mahler beginnt, wird von Stephanie Schönfeld gelesen. Sie sitzt auf der T-förmigen Bühne auf einem Drehstuhl, fungiert als Wegbereiterin für den Einsatz der jeweiligen „Zeitgenossen“. Thomas Büchel (Strauss) und Jens Winterstein (Mahler) wirken dabei eher verhalten, lümmeln sich auf ihren Plätzen, wollen hintersinnig witzig sein, verleihen dem Abend aber leichte Zähigkeit. In der hinteren Reihe weitere Akteure: etwa Axel Holst als nöliger Kaiser Wilhelm oder Jan Pröhl als teils bärbeißiger, teils gesetzter Debussy.

Das Ganze wirkt wie eine Mischung aus Talkshow und studentischem Happening. Es ist ein unterhaltsamer Abend mit Stärken und Schwächen. Musiker der Bochumer Symphoniker streuen hier und da klingende Beispiele ein, etwa zwei Sätze aus Debussys Streichquartett.

Über allem schwebt die Frage zur Rolle des Publikums, das einst etwa Strauss’ modernistische „Salome“ bejubelte, das „Sacre“ aber erst allmählich goutierte. Debussy und Schönberg wiederum hatten für ihre Zuhörer mitunter nur Verachtung übrig. Die Vorstellung im „Grillo“ indes wird einhellig beklatscht. Dennoch bleiben Zweifel inhaltlicher Art. Die amerikanische Sicht auf einen Teil der europäischen Musikgeschichte mutet nicht zuletzt etwas salopp an.

Die weiteren Stationen der Lesereise finden sich unter www.ruhrtriennale.de