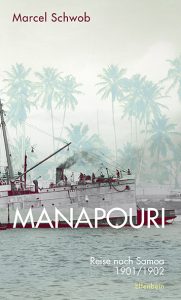

„Manapouri“ – Marcel Schwobs Briefe von einer Reise nach Samoa am Beginn des 20. Jahrhunderts

In den Jahren 1901/1902 unternahm der französische Schriftsteller Marcel Schwob (1867–1905) auf den Spuren des von ihm verehrten Robert Louis Stevenson eine Reise in die Südsee. Die Briefe, die er von dieser Seereise an seine geliebte Frau, die erfolgreiche Schauspielerin Marguerite Moreno, schrieb, wurden nun erstmals in deutscher Übersetzung im Elfenbein Verlag veröffentlicht.

In den Pariser Schriftstellerzirkeln der 1890er-Jahre um Stéphane Mallarmé, André Gide, Paul Valéry, Alfred Jarry, Paul Claudel, Colette und Jules Renard galt Marcel Schwob wegen seiner außergewöhnlichen Sprachbegabung, stilistischen Brillanz und enormen Belesenheit als eine große Hoffnung der französischen Literatur.

In den Pariser Schriftstellerzirkeln der 1890er-Jahre um Stéphane Mallarmé, André Gide, Paul Valéry, Alfred Jarry, Paul Claudel, Colette und Jules Renard galt Marcel Schwob wegen seiner außergewöhnlichen Sprachbegabung, stilistischen Brillanz und enormen Belesenheit als eine große Hoffnung der französischen Literatur.

In der kurzen Zeit zwischen 1891 und 1896 veröffentlichte Schwob jährlich mindestens einen Band mit Erzählungen, die meisten im Verlag Mercure de France; er übersetzte Shakespeare, Defoe, De Quincey und auch die Erzählung „Will o‘ the Mill“ von Robert Louis Stevenson. Seine Entdeckerfreude erstreckte sich ebenso auf englischsprachige Literatur wie auf ältere französische Dichtung. Mit seinem Korrespondenzpartner Robert Louis Stevenson verband ihn unter anderem ein starkes biographisches Interesse an François Villon. Ab 1896 aber wurde Schwob zunehmend zum Opfer einer nicht eindeutig diagnostizierten Krankheit, die ihn in die Abhängigkeit von Morphium brachte. Viele, vor allem wissenschaftliche, Arbeiten blieben Fragmente.

Auf den Spuren von Robert Louis Stevenson

Einer seiner Ärzte riet ihm zu einer längeren Seereise. Wie Stevenson, der eingangs seines 1896 posthum veröffentlichten Werks In der Südsee große Erwartungen an das der Gesundheit zuträgliche Klima der pazifischen Inselwelt formulierte, setzte auch Schwob alle Hoffnung in die Heilkraft einer längeren Südseereise.

Im Oktober 1901 schiffte er sich in Marseille ein; die Reise führte über Port Said durch den Sueskanal nach Dschibuti und weiter über Ceylon, wo Schwob bei einem vierzehntägigen Aufenthalt Gelegenheit hatte, die von Henry Cave beschriebenen Ruinenstädte zu besichtigen, nach Australien. Sein chinesischer Begleiter Ting durfte den Kontinent erst nach Zahlung einer sehr hohen Kaution betreten, die Schwob nur mit Mühe auftreiben konnte, wodurch die Weiterreise hier bereits zu scheitern drohte. Die Begegnung mit dem eigenwilligen Kapitän Crawshaw ermöglicht schließlich, dass er mit dessen Schiff „Manapouri“ die Insel Upolu erreicht, den letzten Wohnsitz des bereits 1894 gestorbenen Robert Louis Stevenson in Samoa.

Mit Worten malen

Schwobs Briefe legen Zeugnis ab, welch einen elaborierten Stil er auch in der privaten Form pflegte. Sie waren nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, eventuell aber vom Autor als Vorarbeiten zu einem noch zu schreibenden Werk gedacht, das dann jedoch nicht mehr zustande kam.

Die sich bei einer langen Seefahrt wiederholenden Motive – Meer, Horizont, Wolken, gelegentlich die Silhouette eines entfernt gelegenen Landes oder einer Insel – beschreibt Schwob nuanciert und ohne sich zu wiederholen. Seine Sprachmalereien dürften auch beim Übersetzen ins Deutsche eine Herausforderung dargestellt, dem guten Ergebnis nach zu urteilen aber auch den besonderen Reiz einer solchen Aufgabe ausgemacht haben.

„Die fliegenden Fische um uns herum“

Ein Beispiel: „Das flüssige Himmelsufer aus düsterem Blau wird da und dort von Grisailleflächen unterbrochen, finsteren Dunstklippen, bei denen es sich um äquatorialen Regen handelt. Wo kein Wind weht, weint der Himmel lautlos auf die Erde. Die nördliche und die südliche Welt vermischen sich in der Trauer ihrer Sterne. Am Äquator ist das Meer auf ewig traurig und von Regen zerfurcht.“

Das Wenige, was abgesehen vom gesellschaftlichen Leben an Bord passiert, wird zum Ereignis: „Und dabei schwirren die fliegenden Fische um uns herum wie Schmetterlinge. Ein feuchter und silbriger Strich schnellt hoch, gleitet in einem langen Kuss knapp übers Wasser. Zehn, zwanzig, dreißig springen auf, stechen winzige Strudel ins glatte Meer. Arme kleine Fische mit so schweren Flügeln, die einem freudlosen Himmel entgegenstreben. Und der Regen prasselt; und das Meer erschauert von seinem unzählbaren Lachen hinter schweren Tränen.“

Verehrung und Krankheit

In Apia, der Hauptstadt Samoas, wird Schwob freundlich aufgenommen. Er beginnt, Samoanisch zu lernen, erhält eine Einladung des alten Königs Mataafa, der von Robert Louis Stevenson in Eine Fußnote zur Geschichte. Acht Jahre Unruhen aus Samoa (1892; deutsch: Achilla Presse, Hamburg, 2001) unter Samoas zerstrittenen Herrscherfamilien mit besonderer Sympathie bedacht worden war; eine Kava-Zeremonie wird ausführlich beschrieben.

Wie Stevenson erhielt auch Schwob von den Einheimischen den Namen Tusitala – der Geschichtenerzähler. Doch statt der erwarteten Genesung von seiner Krankheit verschlimmert sich sein Zustand. Eine Lungenentzündung überlebt er, in einer Hütte der hingebungsvollen Pflege durch einen jungen Einheimischen überlassen, nur knapp.

Sorgfältige Edition

Stevensons letztes Wohnhaus und sein Grab auf dem nahe der Hauptstadt Apia gelegenen Mont Veae konnte Marcel Schwob wohl nicht mehr besuchen. Erneut ist es Kapitän Crawshaw mit seiner „Manapouri“, der ihm weiterhilft und seine Rückreise ermöglicht. Im März 1902 erreicht Marcel Schwob Marseille, knapp drei Jahre später starb er im Alter von 37 Jahren.

Die eindrucksvolle Reisebeschreibung wird in der deutschen Ausgabe durch Schwobs 1894 erstmals erschienenen Essay zu Robert Louis Stevenson und durch vier Briefe Stevensons an Schwob aus den Jahren 1889–1894 bereichert. Der Übersetzer und profunde Schwob-Kenner Gernot Krämer, der zuvor im selben Verlag zwei andere Werke des Autors veröffentlicht hat (Das gespaltene Herz, 2005, und Der Kinderkreuzzug, 2012) steuerte wertvolle Anmerkungen und ein informatives Nachwort bei. Zahlreiche zeitgenössische Foto-Dokumente der beschriebenen Schauplätze illustrieren die Briefe anschaulich. Das sorgfältig gestaltete Buch ist ein wertvolles Dokument über die Brieffreundschaft und Geistesverwandtschaft zweier besonderer Schriftsteller und ein weiteres Zeugnis über die literarische Meisterschaft Marcel Schwobs.

Marcel Schwob: „Manapouri“. Reise nach Samoa 1901/1902. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Gernot Krämer. Elfenbein Verlag, Berlin. Gebunden, 216 Seiten, 22 €.