TV-Nostalgie (16): Dieter Hildebrandt – die besten Jahrzehnte des Kabaretts

Heute bestreiten gewisse „Comedians“ ganze Abende mit dröhnenden Flachwitzchen darüber, dass Frauen auf Handtaschen und Schuhe versessen sind oder angeblich nicht einparken können. Welch ein himmelweiter Unterschied zum politischen Kabarett, das den Namen verdient! Da geht’s beim Lachen eben auch ums Nachdenken. Und wer hätte mehr dafür gestanden als Dieter Hildebrandt? Der Mann fehlt!

Sicher: Das parteipolitische Witzeln der 50er und 60er Jahre hatte sich irgendwann mal erledigt. Doch einer wie Hildebrandt lief zwar gewiss nicht jedem Trend hinterher, ging aber mit der Zeit und entwickelte gemeinsam mit jüngeren Begabungen das Kabarett weiter, so dass es in seinen besten Momenten auch gesellschaftliche Tiefenströmungen erfasste.

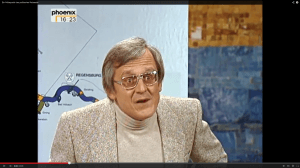

Dieter Hildebrandt im Januar 1982 in der legendären „Scheibenwischer“-Ausgabe über den Rhein-Main-Donau-Kanal (Screenshot aus http://www.youtube.com/watch?v=MosvwkOelcs)

Man schaue sich Ausschnitte seit den 80er Jahren an: Wie viele Talente er da mit untrüglichem Gespür für Qualität gefördert und selbst noch von ihnen gelernt hat! Bei ihm bekamen sie alle eine große Bühne – von Gerhard Polt bis Richard Rogler, von Konstantin Wecker bis Georg Schramm, dem wohl besten Kabarettisten der letzten Jahre, der sich jetzt leider aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Die Technik des Verhaspelns

Der gebürtiger Schlesier und Wahlmünchner Hildebrandt (übrigens Anhänger von 1860 München) war ein vorbildlicher, durch und durch uneitler Förderer, der andere gern neben sich gelten ließ und dafür sorgte, dass sie reifen konnten. Allein das war schon eine große Lebensleistung – ganz abgesehen natürlich von den eigenen Auftritten, bei denen er seine unvergleichliche Technik des (hellwachen) Verhaspelns kultivierte. Am Ende hatte er zwischen den Zeilen immer ungleich mehr gesagt, als Geradeaus-Sätze es vermocht hätten. Übrigens merkte man bei seinen Soli und im Ensemble auch immer wieder, dass er eine ordentliche Schauspieler-Ausbildung hatte.

Legendenstatus erlangten seine Fernsehreihen „Notizen aus der Provinz“ (1973 bis 1979 im ZDF) und „Scheibenwischer“ (1980 bis 2003 mit Hildebrandt in der ARD, danach noch bis 2008 ohne den Meister). Auch bei „Neues aus der Anstalt“ (ZDF) stand Hildebrandt noch Pate und war mit von der Partie, wenn auch nicht mehr in vorderster Linie.

Bei Konservativen oft „angeeckt“

Die „Notizen aus der Provinz“ waren ein vorproduziertes Magazin, beim „Scheibenwischer“ gab’s hingegen Live-Kabarett. Beiden Sendungen gemeinsam war allerdings, dass sie oft bei konservativen Politikern und Fernsehgewaltigen „aneckten“. Besonders heftig geführt wurde der Streit um die Ausgaben zum korruptionsträchtigen Wahnwitz des Rhein-Main-Donau-Kanals (1982) und zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl (1986). Aus der Letzteren klinkte sich der Bayerische Rundfunk aus.

Millionenpublikum mit „Lach & Schieß“

Begonnen hatten all die ruhmreichen Jahrzehnte mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die Hildebrandt 1956 gemeinsam mit dem Sportjournalisten Sammy Drechsel gegründet hatte. Zwischen 1963 und 1971 hatte die Truppe ein Millionenpublikum mit ihrem ARD-Silvesterprogramm „Schimpf vor zwölf“. Nie wieder hat deutsches Kabarett so viele Zuschauer versammelt wie damals.

Nur nicht unverbindlich sein

Ende 1972 löste sich die Lach- und Schießgesellschaft auf. Willy Brandt war 1969 Kanzler geworden und das linksliberal ausgerichtete Kabarett in eine Sinnkrise geraten. Es drohte staatstragend zu werden. Doch Dieter Hildebrandt hat niemals unverbindliche Scherze getrieben. Bezeichnend, dass er sich noch viel später mit Mathias Richling überwarf, der nach 2008 just auch Comedians zum „Scheibenwischer“ holen wollte. Solche Späße waren Hildebrandt zu läppisch und er untersagte die weitere Verwendung des Titels „Scheibenwischer“.

Seit Hildebrandts Tod im November 2013 vermisst man schmerzlich eine solch gewichtige Figur, die die Szene gleichsam väterlich zusammenhalten könnte. Was er wohl dort oben über den Wolken treibt? So ganz ohne klugen Spott dürfte es auch dort nicht abgehen…

________________________________________________________________________

Vorherige Beiträge zur Reihe: “Tatort” mit “Schimanski” (1), “Monaco Franze” (2), “Einer wird gewinnen” (3), “Raumpatrouille” (4), “Liebling Kreuzberg” (5), “Der Kommissar” (6), “Beat Club” (7), “Mit Schirm, Charme und Melone” (8), “Bonanza” (9), “Fury” (10), Loriot (11), “Kir Royal” (12), “Stahlnetz” (13), “Kojak” (14), „Was bin ich?“ (15)