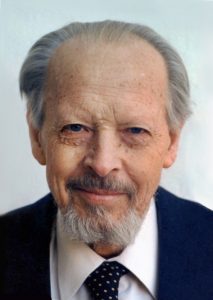

Gastautor Heinrich Peuckmann über den Schwerter Schriftsteller Willy Kramp (1909-1986):

Bis zu seinem Tode 1986 wohnte in Schwerte-Villigst der Schriftsteller Willy Kramp. Ich kam mit ihm in Berührung, weil ich damals seine Enkeltochter Katharina unterrichtete, die heute unter dem Pseudonym „Kathryn Taylor“ Bestsellerromane schreibt. Zwei Bücher vor allem haben aus Kramps umfangreichen Werk bis heute Strahlkraft.

Da ist einmal der Romanbericht „Brüder und Knechte“, Kramps erfolgreichstes Buch, das wochenlang auf der Bestsellerliste des „Spiegel“ stand.

Mitte der dreißiger Jahre unterrichtete er an einer privaten Mädchenschule. Nach Heirat und Geburt des ersten Kindes reichte das Gehalt aber nicht, so dass er, nicht mit dem drohenden Weltkrieg rechnend, die harmlos erscheinende Stelle eines Heerespsychologen annahm. Eine Entscheidung mit Folgen, denn es blieb kein Job in Friedenszeiten.

Heerespsychologe unter Hitler

Durch Major Hößlin, der ihn als Ordonnanzoffizier anforderte, kam Willy Kramp mit dem Widerstand rund um den Kreisauer Kreis in Berührung, wurde nach dem Scheitern des Putsches aber unter Hößlins weiser Voraussicht an die Ostfront geschickt, wo er nur noch von der Verhaftung und Hinrichtung seines Vorgesetzten hörte.

Die Gruppe Hößlin war dazu ausersehen, bei Gelingen des Putsches den Gauleiter und Oberpräsidenten Koch, der später erst zum Tode verurteilt, dann aber zu lebenslanger Haft „begnadigt“ wurde, zu stürzen und die Macht in Ostpreußen zu übernehmen. Kurz vor Kriegsende geriet Kramp in russische Gefangenschaft und kam erst 1950 zurück.

Innenansicht des Widerstands

Diese Kriegserlebnisse hat er in „Brüder und Knechte“ geschildert. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Widerstand, er protokolliert detailliert die internen Diskussion zwischen den Verschwörern, ihre Skrupel, ihre Hoffnungen, aber auch die Gespräche während der Offiziersabende, in denen die Verschwörer mit jenen blind gehorsamen Nazioffizieren zusammentrafen und es ihnen schwer fiel, sich bei Gesprächen über den Fortlauf des Krieges nicht selbst zu verraten. Dabei war gerade Hößlin derjenige, der am wenigsten mit seiner Abneigung gegen Hitler hinter dem Berg zu halten vermochte und der damit sich und andere gefährdete. Das Bild eines entschlossenen Offiziers mit fast jugendlicher Unbekümmertheit entsteht vor den Augen des Lesers. Die Leute des Kreisauer Kreises, getragen von ihrem christlichen Anspruch und in ihrem Bündnis mit politisch linken Kräften, hatten, dies nebenbei, eine relativ klar entwickelte demokratische Vorstellung für die Zeit nach den Nazis, anders als Stauffenberg.

Der Putsch misslang, und Hößlin vernichtete umsichtig alle Papiere, die Kramp und die anderen hätten belasten können. Wozu waren überhaupt die Listen mit den Namen der Verschwörer nötig, die es den Nazis später so leicht machten, sie zu enttarnen und hinzurichten? Sie waren es, weil sich die Verschwörer untereinander nicht kannten und im Falle eines Gelingens des Attentats sofort jene Offiziere bei den einzelnen Truppenteilen anrufen mussten, die dazu gehörten, damit sie die Macht übernahmen.

In russischer Gefangenschaft

Im zweiten Teil schildert Kramp seine Erlebnisse an der Front bis hin zur Gefangennahme und seine Zeit in russischer Gefangenschaft. Kramp vermeidet hier jede pauschale Verurteilung der Sowjets, er weiß, wer die wirklichen Verursacher waren, die ihn in diese Situation gebracht hatten. Als irgendwann ein deutscher Offizier stöhnt, so schlimm wie die Russen seien die Deutschen nicht mit ihren Gefangenen umgegangen, erzählt Kramp ihm, was er hat sehen müssen. In dem Lager, in dem sie jetzt waren, starben einige an der Ruhr, in einem Gefangenenlager mit russischen Gefangenen in Deutschland dagegen waren alle an der Ruhr erkrankt und starben bis auf wenige Ausnahmen. Eine Aussage, die den anderen beschämt.

In dieser Extremsituation geht es ihm um eines: Wie weit zwingt die Situation den Menschen, und damit auch ihm selbst, ihr Handeln auf und macht ihn zu ihrem „Knecht“? Wieweit gelingt es ihm und seinen Mitgefangenen, sich dem zu entziehen und wenigstens momenthaft „Bruder“ des anderen zu bleiben? Eine Frage, die ihre Gültigkeit nicht verliert.

Auf den Spuren des „Waldmenschen“

In der Zeit der großen Friedensdemonstrationen gegen den Nato-Doppelbeschluss und die Gefahr eines Atomkriegs veröffentlichte Kramp ein zweites wichtiges Buch. „Das Versteck“ heißt die Erzählung.

Mit Sohn und Enkeltochter (eben jener Katharina) verbringt der Erzähler ein paar Urlaubstage in einem Haus im Hessischen. Zufällig findet der Erzähler in einem Buch einen Zeitungsbericht über den „Waldmenschen“ Engelbert Lohmeyer, der vierzig Jahre lang einsam in hessischen Wäldern gelebt hat. Gerade in dem Haus, in dem die drei ihre Ferien verbringen, wurde er geboren. Erste Auskünfte eines Dorfbewohners ergeben, dass Engelbert 1918 desertiert ist und nach Kriegsende keinen Anschluss mehr an das normale Dorfleben gefunden hat.

Im Gespräch mit Sohn und Enkeltochter entwickelt der Erzähler Engelberts Geschichte neu, wobei vieles, was sich der Erzähler ausdenkt, später von den Dorfbewohnern bestätigt wird. Die entscheidende Frage ist dabei natürlich, warum Engelbert nach Kriegsende nicht nach Hause zurückgegangen ist, und die Antwort darauf ist erschreckend. Für viele in Engelberts Dorf waren nämlich nicht der Kaiser, seine Militärs und die Rüstungsindustrie Schuld am Krieg und dem folgenden Elend, sondern Leute wie der Deserteur Engelbert. Er wurde verfolgt und hatte also allen Grund, nach zwischenzeitlicher Rückkehr zu seinen Eltern wieder in sein Waldversteck zu fliehen. Es war ein mutiges Buch, das Kramp da veröffentlicht hatte. In der Zeit der Kriegsangst aufgrund der Nachrüstung ergriff es Partei für die Friedensdemonstranten.

Willy Kramp ist heute unverdient weitgehend vergessen. Wer ihn liest, entdeckt eine funkelnde Prosa, denn er hat sein Handwerkszeug beherrscht. Und der Leser entdeckt literarische Texte, die um entscheidende Grundfragen des Lebens kreisen. Christliche Weltsicht ist hier, wie sie sein sollte. Sie ist einer humanen und friedlichen Gesellschaft verpflichtet.