Golden Globe für die Amazon-Serie „Goliath“ – Jetzt aber endlich mal `reinschauen!

Die Golden Globes sind verliehen: „LaLaLand“ ist mit sieben Trophäen der große Gewinner; Meryl Streep und Moderator Jimmy Fallon setzten Spitzen gegen Trump. Der Preis für den besten Darsteller in einer Serie für Billy Bob Thornton macht noch einmal auf eine Serie aufmerksam, die es verdient hat: „Goliath“.

Es war ein Überraschungsgewinn für Billy Bob Thornton. Er hat ihn für eine ungewöhnliche Rede genutzt: Anstatt sich bei unzähligen Crew-Mitgliedern, Freunden und Familie zu bedanken oder die eigene Leistung in den Vordergrund zu stellen, würdigte er den Produktionsassistenten Luke Scott, der mit gerade einmal 23 Jahren gestorben ist. Wegen ihm sei er gern zur Arbeit gekommen, so Thornton.

Menschlicher Straßenhund

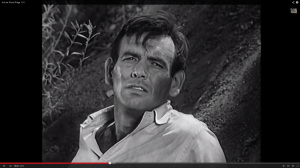

Wenn man „Goliath“ (eine Amazon-Serie) sieht, kann man sich vorstellen, dass Luke Scott nicht der einzige Grund dafür war – so menschlich und differenziert spielt Billy Bob Thornton. Wenn man ihn in seiner Rolle als Billy McBride allerdings das erst Mal zu Gesicht bekommt, ist es ein Schock: Hager, abgehalftert, gezeichnet wirkt dieser ehemalige Star-Anwalt, das menschliche Pendant zu den Straßenhunden, die ihm so am Herzen liegen.

Das Vermögen, das er als Gründer und einstiger Vorzeige-Verteidiger der riesenhaften Kanzlei „Cooperman & McBride“ angehäuft hatte, ist längst versoffen. Seine Existenz spielt sich zwischen seinem heruntergekommenem Motel-Zimmer und seiner Stammkneipe ab. Die Talfahrt wird gestoppt, als Billy ein scheinbar aussichtsloser Fall angetragen wird: Vor Jahren starb ein Mann bei einer Bootsexplosion auf dem Pazifik, seine Witwe wurde mit einer Selbstmord-Geschichte abgespeist. Jetzt aber kommt der Verdacht auf, dass der Rüstungskonzern BornsTech illegale Tests verschleiern wollte. Billy McBride wittert den Fall seines Lebens – und die Chance, sich an seiner einstigen Kanzlei zu rächen, die den Gegner vertritt.

Klares Schema

Zugegeben, die Rollen sind in dieser Serie klar verteilt: Genau, wie der Titel es erwarten lässt, tritt hier ein Underdog gegen einen scheinbar unbesiegbaren Riesen an. McBrides winziges Team besteht aus gesellschaftlichen Außenseitern, der Kontrahent verfügt über schier unendliche Geld- und Personalmittel und keinerlei lästige Moralvorstellungen.

Was aber zwischen diesen klaren Eckpfeilern geschieht, ist mitreißend: Billy Bob Thornton spielt McBride nicht als strahlenden Helden, sondern als zweifelnden, zynischen, zutiefst misstrauischen Gefallenen, der sich ein letztes Mal gegen den scheinbar unaufhaltsamen Untergang aufbäumt und dabei beinahe (psychisch und physisch) zu Grunde geht. Als einsamer Outlaw wirkt er den Menschen entwöhnt; ein knurriger Kämpfer, der zur Erreichung seiner Ziele durchaus auch nicht immer moralisch glänzt. Seine Fehler aber verblassen angesichts seines Kontrahenten Mr. Cooperman, den William Hurt so überzeugend als personifiziertes Böses gibt, dass es einem übel wird.

Sein eigener Feind

Ohnehin greift einen die Serie regelrecht an, so viel leidet man mit dem Anti-Helden McBride mit: Letztlich sind es nicht nur die empfindlichen Rückschläge, die er von der Gegenseite einstecken muss. Dieser verkappte Romantiker ist sich selbst eigentlich schon Feind genug.

Die harte, graue Tonalität ist somit ganz anders, als man es von David E. Kelley erwarten könnte, der „Goliath“ gemeinsam mit Jonathan Shapiro für Amazon produziert hat. Einst nämlich machte er mit lustigen Anwälten wie in „Ally McBeal“ und „Boston Legal“ von sich Reden.