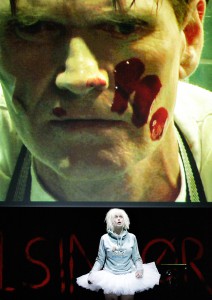

Mord als schrecklich groteskes Kinderspiel – Shakespeares „Macbeth“ in Bochum

Wenn’s zum Schwur kommt: „Macbeth“-Szene mit gezückten Messern im Becken – mit (v. li.) Marina Galic, Jens Harzer und Stefan Hunstein. (Foto: Armin Smailovic)

Hat dieser Mann, Macbeth heißt er, erst einmal den grundsätzlichen Entschluss gefasst und einmal einen Mord begangen, so tötet es sich hernach furchtbar leicht. Einfach das Messer angesetzt und zugestochen. Dann wird noch demonstrativ eine Portion Theaterblut angerührt und über Mörder wie Leiche gegossen – und fertig. Gedanke und Tat folgen dann immer schneller aufeinander. Es ist fast wie ein Kinderspiel. Oder eben wie Theater.

Intendant Johan Simons hat Shakespeares blutrünstiges Drama „Macbeth“ auf die Bühne des Bochumer Schauspielhauses gebracht. Gar oft ist die Premiere verschoben worden, nahezu gefühlte zwei Jahre lang (hab’s nicht eigens nachgerechnet), gewiss nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Nein, Simons und sein Team haben offenkundig mit diesem kaum auszulotenden, schwerlich auszuschöpfenden Stück gerungen, sie haben es wohl noch und noch von immer wieder anderen Seiten her betrachtet, um eine Form zu finden. Womöglich war es ein Prozess, der zur Entschlackung und zu einer Art Minimalismus geführt hat. Es ist nun, als wäre es ein Konzentrat geworden, das jedoch an manchen Rändern leichthin in Anflüge von Clownerie „ausfranst“ und neben dem Schrecklichen auch das Groteske aufruft. Nun gut, das Publikum will unterhalten und nicht nur entsetzt werden. Trotzdem ist es – alles in allem – eine Inszenierung, die einem nachgeht.

Den Text auf nur drei Figuren verteilt

Die Bühne (Nadja Sofie Eller) ist weitgehend leer, bis auf ein gekacheltes Becken. Eine unwirtliche Welt. Ganz hinten findet sich eine große Bild- und Videowand, die nur von Zeit zu Zeit sichtbar wird. Gespielt wird die Übersetzung von Angela Schanelec und Jürgen Gosch, über der Szenerie läuft Shakespeares genialer englischer Originaltext synchron mit – eine eigentlich willkommene Dienstleistung, auf die man sich jedoch kaum konzentrieren kann, weil die Darstellenden sofort alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Fast wie ein Herz und eine Seele: weitere Dreier-Szene mit (v. li.) Marina Galic, Jens Harzer und Stefan Hunstein. (Foto: Armin Smailovic)

Es sind nur drei, auf die sich die Textmenge aller wesentlichen Figuren verteilt. Anfangs mag das etwas verwirrend sein: Wer ist er oder sie denn jetzt schon wieder? Doch es tritt rasch Gewöhnung ein. Entweder hilft die namentliche Anrede, oder einfache Gesten wie das Auf- und Absetzen der Krone markieren die Person, mit der wir es gerade zu tun haben. Es geht ja auch nicht so sehr um abgrenzbare Individuen, sondern ums große Ganze der Zustände. Bei all dem kommt die Aufführung mit sehr wenigen Zeichen und Symbolen aus. Krone und (schottische) Fahne, das wär’s beinahe schon.

Die Hexen sind eigentlich immer dabei

Die drei multiplen Gestalten gehen aus der anfänglichen Szene mit den drei berühmt-berüchtigten Hexen hervor, die Macbeth jene vieldeutigen Prophezeiungen einflüstern, denen er nach gehabtem Schlachten-Glück die kommende Königswürde entnehmen könnte, die jedoch auf vertrackte Art auch den Nachkommen seines Kampfgenossen Banquo zufallen soll. Höllischer Zwiespalt! Ihn nutzt seine Frau, Lady Macbeth, um dem Manne die Mordlust einzuimpfen, geradezu schmackhaft zu machen. Erst den regierenden König Duncan gemeuchelt, sodann alle anderen, die irgendwie im Wege stehen oder auch nur hinderlich zu sein scheinen. Doch es nützt nichts. Wieder tritt eine rätselhaft doppeldeutige Prophezeiung ein…

Sie müssen natürlich spätestens jetzt genannt werden: Jens Harzer ist zunächst eine der Hexen, fortan Macbeth, Duncan, Malcolm und ein Mörder. Marina Galic ist ebenfalls eine Hexe, aus der abwechselnd Lady Macbeth, Banquo, Macduff, Lady Macduff und deren Sohn hervorgehen. Stefan Hunstein schließlich ist und bleibt „Hexe“, sprich: eines jener Geistwesen, das in den Menschen wütet. Das wiederum bedeutet: Die Hexen sind eigentlich immer dabei, vom Anfang bis zum bitteren Ende. Sie sind in Hirne und Seelen der Handelnden gefahren und weichen nimmermehr. Das Böse und die Unnatur sind nun einmal in der Welt.

Plötzlich die Frage: „Und wenn das schiefgeht?“

Auch sitzen und lauern die Mordgelüste schon in den Menschen, Macbeth kommt schließlich aus einem Krieg, in dem er sich bereits durch diabolische Grausamkeit „ausgezeichnet“ hat. Im trügerischen Frieden schreckt er zu Beginn noch vor Einzelmorden zurück, doch das gibt sich bald. Gewaltsame Gelüste müssen nur noch hervorgekitzelt und mit tätiger, doch eher passiver, geschehen lassender Hexen-Mithilfe ausgeführt werden. So vollführt Stefan Hunstein Mordtaten gleichsam als Pantomime mit. Es gibt etliche Szenen, in denen ausgiebig posiert wird und sich die Darstellung in wortlose „Choreographien“ verlegt – bis an den Rand des Plakativen. Andererseits zeigt sich vielfach, dass das Mörderische auch in der Sprache wurzelt. Gewalt ist nicht zuletzt ein „Sprach-Ding“.

Mordgelüste bis zum Slapstick: Szene mit (v. li.) Jens Harzer, Marina Galic und Stefan Hunstein. (Foto: Armin Smailovic)

Das großartige, durchweg gleichwertig ausbalancierte Schauspiel-Trio hält das Geschehen in der Schwebe oder im steten Wechsel zwischen Schauder und Groteske, punktuell werden auch ästhetische Mittel des Horrorfilms nicht gescheut. Überhaupt bewegt sich die Inszenierung zuweilen ganz stil- und formbewusst an einer bloßen Oberfläche, die allerdings schon genug Schrecken bereithält.

Zwischendurch treten die Drei öfter kurz aus ihren eh schon zersplitterten Rollen heraus und schauen verwundert auf sich selbst. Dann klingt es reichlich naiv und kindlich hilflos, wenn etwa Macbeth auf einmal vor der Untat Bedenken äußert: „Und wenn das schiefgeht?“ Auch gibt es Passagen, in denen Jens Harzer als Macbeth in eine Art Polit-Gelaber oder gefälliges Parlando verfällt, hinter dem die Morde quasi verschwinden sollen. Hat nicht seine Lady gesagt, er solle sich nichts draus machen und kein schlechtes Gewissen haben, sondern seine tyrannische Machtfülle lustvoll genießen? Hat sie ihn nicht auch mit sexueller Gier und Gunst ins irgendwann Unvermeidliche getrieben? Dazu wird zwischendurch auch schon mal eine Platte mit dem brünstigen Stöhn-Song „Je t’aime – moi non plus“ aufgelegt. Sex und Macht – ein weites Feld der Wechselwirkungen.

Ausblick auf eine Welt ohne Menschen

All das könnte schiere Einbildung sein und sich im Inneren eines mörderischen Hirns abspielen – mitsamt dem Geist des ermordeten Banquo, der Macbeth so schauderhaft erscheint. Ist vielleicht alles ein von den Hexen ins Werk gesetztes (oder auch nur amüsiert beobachtetes), blutiges Spiel der Sinnlosigkeit? Sogar die Massenmorde des 20. Jahrhunderts könnten schon gemeint sein, denn wenn einmal die Schranken des Gewissens gefallen sind, dann ist alles möglich. Shakespeare hat denn auch Sätze geschrieben, bei denen man zutiefst erschrickt; Sätze, die bereits mitten ins erkaltete Herz des Nihilismus führen, die manches an Dostojewski, Kafka oder Beckett vorwegnehmen. Das Bochumer Programmheft zitiert derweil Leute wie den Rapper Eminem und den Horror-Autor Stephen King. Das ganze Spektrum soll es sein.

Ins Allgemeine und Apokalyptische greift eine Videoeinspielung gegen Schluss. Wir haben erfahren müssen, dass auch der nächste Herrscher nach dem Tod von Macbeth seinen geköpften Widersacher kannibalisch fressen will. Und immer so weiter. Das Elend der grenzenlosen Gewalt hört nie auf. Selbst der monströse Macbeth war nur ein Beispiel von vielen. Und nun sind auf der Videowand Käfer und Raupen zu sehen. Vermeintlich niederes Getier. Einfach so. Nicht allzu fern liegender Gedanke: Es sind Geschöpfe, die nach dem Ende der Menschheit überleben und auf ihre Art weitermachen werden.

Der Rest ist Schweigen. Und Finsternis.

Riesenbeifall für alle Beteiligten, sodann stehende Ovationen. In Bochum wissen sie halt immer noch, was sie an ihrem Schauspiel haben.

_______________________________

Die nächsten Vorstellungen: 13. Mai, 2., 11. und 14. Juni.