Zorn, Hochmut, Wollust und mehr: Die sieben Todsünden stehen im Mittelpunkt der „Tage Alter Musik“ in Herne

Das Ensemble Mare Nostrum kommt mit einer bisher unbekannten Oper von Alessandro Stradella nach Herne. (Foto: © Antonio Scordo)

Herne ist unter den Ruhrgebietsstädten nicht gerade als ausgeprägte Kulturmetropole bekannt. Einmal im Jahr rückt die Stadt mit ihren 156.000 Einwohnern aber ins überregionale Interesse, wenn mit kräftiger Unterstützung von WDR 3 die „Tage Alter Musik“ veranstaltet werden. In diesem Jahr widmen sich die Konzerte und Opern dem Thema der Todsünden in der Musik vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.

Mit den Sünden ist das so eine Sache: Moraltheologisch sind sie genau definiert; doch in Alltagssprache und gesellschaftlichem Umgang verschwimmt der Begriff. Sünden und ihre Vermeidung waren in der Geschichte des Christentums häufig ein die Menschen bedrängendes Thema.

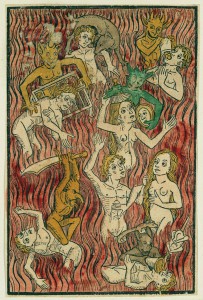

Die Sorge um das ewige Heil trieb die Gläubigen immer wieder an zu heute absonderlich anmutenden Praktiken der Buße, der Läuterung und der Bestrafung. Das Höllenfeuer als Mittel der Drohung und der Disziplinierung verlor im Zuge der Aufklärung seine seelensengende Hitze. Eine moderne Theologie kommt ohne dieses Druckmittel aus – zum Leidwesen mancher konservativer Kreise, die sich die Botschaft von der ewigen Verdammnis wieder präsenter in der kirchlichen Lehre wünschten.

Der „Zorn“ eröffnet das Festival

Völlerei oder Depression? Gioachino Rossini wird gerne als unersättlicher Gourmet dargestellt. Stefan Irmer (Foto: © WDR) präsentiert am 11. November, 11 Uhr, ein pianistisches Menü aus den »Péchés de vieillesse« von Rossini, dessen 150. Todestag am 13. November begangen wird.

Die „Tage Alter Musik“ in Herne arbeiten von Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. November den klassischen Siebener-Katalog ab: Zorn, Hochmut, Wollust, Neid, Völlerei, Trägheit und Geiz werden in elf Veranstaltungen musikalisch thematisiert. Nur schade, dass die hochkarätigen Konzerte nicht durch eine Veranstaltung ergänzt werden, bei der das Thema der „Sünde“ auch geistesgeschichtlich und theologisch aufgearbeitet wird. Denn was die Todsünden konkret sind, die den Menschen von Gott und seiner Liebe trennen, ist so einfach heute nicht zu beantworten. Der Begriff bedürfte der inhaltlichen Konkretisierung, statt in assoziativem Ungefähr lediglich als Stichwort oder Überschrift zu dienen.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr in der Kreuzkirche in Herne. Zum Thema „Zorn“ präsentieren das Vokal-Ensemble Polyharmonique und das [OH!] Orkiestra Historyczna Geistliche Musik des 17. Jahrhunderts von Francesco Cavalli bis Johann Rosenmüller.

Die „Wollust“ als Thema von zwei Opern

Ein Höhepunkt im Festivalprogramm ist die moderne Erstaufführung der 1676 in Siena uraufgeführten Oper „Amare e fingere“ („Lieben und Heucheln“) von Alessandro Stradella am Freitag, 9. November, 19 Uhr im Kulturzentrum Herne. Unter Andrea del Carlo widmen sich das Ensemble „Mare nostrum“ und sechs Solisten dem lange verschollenen Werk, das erst vor kurzem in der Bibliotheca Vaticana wiedergefunden wurde. Es widmet sich der Begierde und ihrer Beherrschung und spielt in seinem Titel auf die ehrenhafte Form der Heuchelei an, die vor der erdrückenden Stärke der Mächtige schützt.

Der Dirigent Andrea Marcon. (Foto: © Marco Borggreve)

Der Komponist selbst ist eine der farbigsten Figuren der Musikgeschichte. Er wurde wohl wegen einer Liebesaffäre mit der jungen Geliebten eines venezianischen Patriziers in Genua ermordet. Kein Wunder, dass die Aufführung unter dem Motto „Wollust“ firmiert. Stradella – der sogar Titelfigur einer romantischen Oper von Friedrich von Flotow wurde – schrieb eine Musik, die sich durch eine weit in die Zukunft vorausweisende emotionale Impulsivität auszeichnet.

Die zweite Oper – ebenfalls mit der „Wollust“ als Thema – schließt am Sonntag, 11. November, 19 Uhr im Kulturzentrum die „Tage Alter Musik“ ab. Das renommierte Barockorchester „La Cetra“ aus Basel unter Andrea Marcon und sechs Solisten führen Antonio Vivaldis „L‘ Olimpiade“ auf. Geschrieben für eines der acht venezianischen Opernhäuser und im Karneval 1734 uraufgeführt, schildert das Libretto des wohl berühmtesten Operndichters des 18. Jahrhunderts, Metastasio, eine turbulente Mischung aus Betrug, Blasphemie, Mord und Selbstmord, Homoerotik und inzestuöser Liebe. „Feinste musikalische Wollust“, die auch heutige Ohren zu entzücken weiß.

_______________________________________

Über die Veranstaltungen informiert die Webseite https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/tagealtermusikherne/index.html.

Tickets für die Konzerte gibt es bei der ProTicket-Hotline, Tel.: (0231) 917 22 90, www.proticket.de.

Das Kulturradio WDR 3 sendet die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag (9., 10. und 11. November) jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 11. November um 16 Uhr live. Parallel zum Festival Herne veranstaltet die Stadt vom 9. bis 11. November eine internationale Musikinstrumenten-Messe mit Tasteninstrumenten der Alten Musik sowie ein Werkstattkonzert am 10. November.

Die Sendetermine und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tage-alter-musik.de und am WDR-Hörertelefon unter

(0221) 56 789 333.