Neue CD mit Henryk Góreckis 3. Sinfonie – Spekulieren auf den einstigen Kultstatus

Der polnische Komponist Henryk Górecki ist außerhalb seines Heimatlandes nahezu ein Unbekannter. Seine Hoch-Zeit hatte der 1933 Geborene ohne Zweifel in den 50er und 60er Jahren, zunächst beim Musikfestival Warschauer Herbst, später in Paris. Hier lernte er die westeuropäischen Avantgardisten Boulez, Messiaen und Stockhausen kennen. Góreckis Orchesterstück „Scontri“ war bei der Uraufführung 1960 einem Aufruhr des entsetzten Publikums ausgeliefert, schon allein wegen der teils extremen Lautstärke des Stückes.

Mitte der 60er aber vollzog sich die langsame wie stetige Wandlung des Bilderstürmers Górecki. Geprägt vom starken Katholizismus seines Landes, auf der Spur volksmusikalischer Wurzeln, komponierte er zunehmend harmonisch, meditativ, klar strukturiert. Als wichtiges Werk dieser Entwicklung dürfte die 1976 geschriebene 3., die „Sinfonie der Klagelieder“ gelten. Der gut 50minütige Dreisätzer für Streicher, Klavier und Sopran ist ein ruhig fließendes Lamento, ein Totengesang in drei Varianten. Maria beweint ihren sterbenden, toten Sohn. Die Textquellen sind eine spätmittelalterliche Heiligkreuzklage, eine KZ-Inschrift, ein oberschlesisches Volkslied. Religiös Inbrünstiges trifft auf weltliche Verzweiflung.

Die historische Pointe dieser Werkgeschichte liefert indes erst das Jahr 1992. Als die zweite CD-Einspielung der 3. erschien, mit der Sopranistin Dawn Upshaw und der London Sinfonietta unter David Zinman. Als diese Platte gut eine Million Mal verkauft wurde. Als sie zeitweise Eingang in die Album-Charts fand, also sich auch unter Jugendlichen größter Beliebtheit erfreute. Offenbar traf die Sinfonie den Zeitgeist: schwankend zwischen dem Bedürfnis nach Kontemplation und dem tönenden Protest gegen das Laute in der Welt.

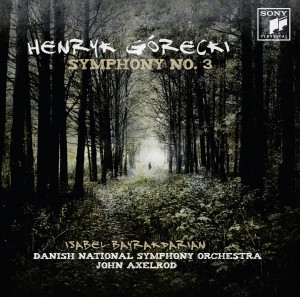

Nun ist, 20 Jahre nach diesem unverhofften Run auf eine „Klassik“-CD, eine neue Deutung auf den Markt gekommen. Mit der libanesischen Sopranistin Isabel Bayrakdarian und dem Danish National Symphony Orchestra, dirigiert vom Amerikaner John Axelrod. Eine Liveaufnahme aus dem Konzerthaus Kopenhagen, die bei allem dunklen Streicherraunen hinreichend transparent erklingt.

Doch so eindringlich das Orchester die an- und abschwellende Dynamik nachzeichnet, so enttäuschend wenig Farbschattierungen sind zu hören. Górecki lässt mit seinem weiträumigen Minimalismus die Zeit verharren, aber daraus formt Axelrod nur bedingt Spannungsvolles. Die Sängerin trägt zudem oft reichlich dick auf, die Stimme leuchtet klagend, aber bisweilen rau, kehlig und nicht ohne Schärfe. So bleiben viele Zweifel, ob diese Aufnahme erneut Chancen auf Kultstatus hat. Denn warum sonst wurde die CD produziert? Eine ernstzunehmende Beschäftigung mit dem Werk Góreckis geht davon jedenfalls nicht aus.

Erschienen bei Sony Music

www.klassik.sonymusic.de