Zukunftsfroh erblüht die Stadt: Ein lange verschollener Image-Film aus dem Jahr 1964 macht derzeit in Dortmund Furore

Fünf ausgebuchte Vorstellungen gab’s schon im Kino des „Dortmunder U“. Welches attraktive Lichtspiel wird denn da geboten? Welcher Blockbuster zieht die Menge so magisch an?

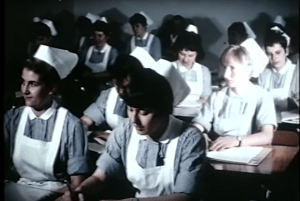

Hurra, die Schule ist aus! Vielleicht erkennen sich hier ein paar ältere Dortmunder als Kinder von 1964 wieder. (Screenshot aus dem besprochenen Film – Stadtarchiv Dortmund/RWE-Archiv)

Nun, es ist eigentlich ein unscheinbares Werk, das sicherlich keinerlei Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen wird. Der gerade mal 49 Minuten lange Streifen mit dem wenig aussagekräftigen Titel „Moderne Großstadt Dortmund“ schlummerte bis vor einiger Zeit unbeachtet im Archiv des Essener RWE-Konzerns. Es ist ein Marketingfilm der Dortmunder Stadtverwaltung aus dem Jahr 1964, der die damalige Gegenwart und Zukunft der Kommune geradezu schwärmerisch ausmalt. Selbst dem Dortmunder Stadtarchiv war die Existenz des Films bis dato völlig unbekannt, der als zeitgeschichtlicher Fund von gewisser lokaler und regionaler Bedeutung gelten darf.

Nostalgie-Effekt und Heimatgefühl

Als Präsentator der Dortmunder Erfolgsgeschichten tritt im Film zwischendurch mehrfach Dietrich Keuning auf, von 1954 bis 1969 Oberbürgermeister der Stadt. Er lobt und preist die fruchtbaren Anstrengungen von Rat und Verwaltung in allen Fachbereichen, die zu einer neuen Blüte der Stadt geführt hätten. Erklärte Ziele sind laut Keuning eine „Stadt aus einem Guss“ und „Arbeiten für ein glückliches Leben“. Zumindest in der Online-Fassung, die ich gesehen habe, spricht er übrigens keineswegs lippensynchron.

Keuning beschwört überdies Dortmunds große Vergangenheit als Freie Reichsstadt und Hansestadt – ungeachtet der Tatsache, dass „seine“ SPD nach dem Zweiten Weltkrieg einen zusätzlichen Abriss-Kahlschlag in der Stadt vorangetrieben hat und also mit manchen Zeugnissen der Tradition nicht gerade pfleglich umgegangen ist; womit die ungeheure Aufbauleistung nach 1945 natürlich nicht geschmälert werden soll.

Der damalige OB Dietrich Keuning präsentiert in dem Film „sein“ Dortmund. (Screenshot / Stadtarchiv Dortmund)

Der Film vermittelt jedenfalls – in längst fahl gewordenen Farben – eine beschönigende, hie und da auch etwas verlogene Sicht der Dinge. Doch der Nostalgie-Effekt ist heute allemal stärker als derlei Bedenken. Hier können die „Baby-Boomer“ auf eine kleine Zeitreise in die Stadt ihrer Kindheit gehen, die noch eine ganz andere war als heute. Wer damals schon hier gelebt hat, kann so manche Filmsequenz nach sich selbst und seinesgleichen absuchen. Wie seltsam wird einem da zumute.

Beim erstaunlich gesteigerten Interesse dürfte auch eine Sehnsucht nach Identifikation und – tja – „Heimatgefühl“ eine Rolle spielen. Wie immer man das deuten mag.

Als man noch mit 750.000 Einwohnern rechnete

Schauen wir hin: Wie es da überall wimmelte! Wie viele Kinder es offenkundig gab! Dortmund hatte um 1964 immerhin 651.000 Einwohner, die halt auch nicht daheim am Computer hockten, sondern vielfach draußen unterwegs waren, und zwar mehrheitlich zu Fuß oder mit Bussen und Bahnen, noch nicht so sehr mit eigenen Kraftfahrzeugen.

Heute liegt man gerade mal wieder bei knapp 600.000 Einwohnern und ist – nach etlichen Jahren des Schwundes – mächtig stolz darauf. Damals plante man mit einer Perspektive auf künftig 750.000 Bürger… Es war eben die Zeit vor den großen Kohle- und Stahlkrisen, als das Ruhrgebiet noch die dampfende Lokomotive des bundesdeutschen Wohlstands war. Doch die Schwerindustrie spielt in diesem Film nur am Anfang eine gewichtige Rolle. Sie wurde sozusagen als selbstverständliche Basis wahrgenommen. Wenn man damals all das Kommende geahnt hätte…

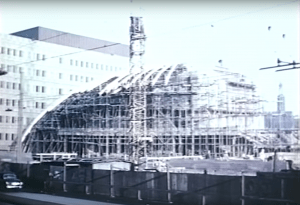

Bauzustand des 1966 eröffneten Dortmunder Opernhauses im Jahr 1964. (Screenshot / Stadtarchiv Dortmund)

Die Stadtspitze macht dem Film zufolge quasi alles richtig, sie führt die Bürger goldenen Zeiten entgegen. Für alles wird gesorgt. Unfreiwillig komischer Satz: „Wenn die Tiefbauer kommen, wird es ernst…“ Und so nimmt einen der Film, stets zukunftsfrohen Sinnes und auf die Segnungen der Technik vertrauend, mit in moderne Sportstätten, Krankenhäuser und Schulen sowie schnell hochgezogene neue Siedlungen.

Und weiter geht’s zum BVB in die Kampfbahn Rote Erde (weise Prophezeiung: deren 42500 Plätze reichten nicht aus), in die Westfalenhalle und zum gerade als Neubau entstehenden Stadttheater, auf Spielplätze mitten „im Steinmeer“, zum Zoo, in den Westfalenpark und in den Rombergpark. „Zeitgemäß“ verbreiterte Straßen und der noch ziemlich holprige Pisten-Flugplatz werden gleichfalls besichtigt. Selbst Seitenblicke auf Müllabfuhr und Feuerwehr fehlen nicht. Überall gibt es im Grunde nur Gutes zu berichten. Später hätte man wohl getextet, Dortmund sei rundum „bestens aufgestellt“. Nun ja.

Überall wirkten „fleißige Hände“

Auch sprachlich macht sich der Abstand von 54 Jahren deutlich bemerkbar. Die zeitüblich noch leicht schnarrende, wenn auch nicht mehr martialisch klingende Sprecherstimme aus dem Off verkündet immerzu das „tüchtige“ Wirken „fleißiger Hände“, wahlweise auch flinker oder rühriger Hände, Kinder können sich auf dem Robinson-Spielplatz im Westfalenpark „nach Herzenslust tummeln“, Schüler und Lehrlinge (man sagte noch nicht „Auszubildende“) erhalten ihr „Rüstzeug“ fürs Leben, im Altersheim verbringt man einen „behaglichen und sorgenfreien“ Lebensabend. Na, und so weiter. Es war eigentlich noch der Sound der 50er Jahre, obwohl man doch so sehr zu neuen Ufern streben wollte.

Doch trotz alledem sollte man sich über die Altvorderen nicht erhaben dünken. Wer weiß denn, wie peinlich ein heutiger Imagefilm – und gebe er sich jetzt noch so „hip“ – in ein paar Jahrzehnten wirken wird?

Eine weitere öffentliche Vorstellung folgt noch: am nächsten Dienstag, 13. März, um 19 Uhr im Kino des „Dortmunder U“, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund. Kostenlose Karten gibt es ab 18 Uhr am Kino. Außerdem ist der Film jetzt online zu sehen, und zwar hier: www.film1964.dortmund.de