Massenet im Focus (II): „Thaïs“ in Bonn als Studie zu Hysterie, Begierde und Religion

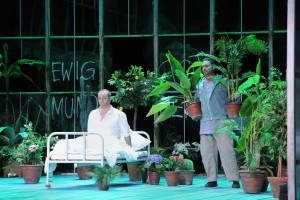

Bildgewaltig, aber nicht konsequent genug genutzt: Rifail Ajdarpasics Bühne für Jules Massenets „Thaïs“ am Theater Bonn. Foto: Thilo Beu

Sexualität, Psychoanalyse, Religion: Die geistigen Strömungen des 19. Jahrhunderts konnten diesem Spannungsfeld nicht entkommen. Faszination und Erschauern begleiteten es. Die katholische Kirche in Europa formulierte ihr tiefes Misstrauen gegen die gerade aufbrechenden Strömungen der Psychoanalyse, verschanzte sich hinter der Bekräftigung moralischer Konzepte und Urteile, die Jahrhunderte lang gegolten hatten. Die Moderne glaubte dagegen an einen Weg aus einer drückend empfundenen intellektuellen Erstarrung hin zu neuen Ufern der Erkenntnis und der geistigen Entwicklung.

1894, als der gläubige Katholik Jules Massenet seine Oper „Thaїs“ in Paris zur Uraufführung brachte, waren Sigmund Freuds „Traumdeutung“ und seine Studien zur Sexualtheorie noch nicht erschienen. Doch das Thema seines ersten Werks („Studien über Hysterie“, 1895) war allgegenwärtig. Wenn man so will, ist das Libretto zu „Thaїs“ eine theatralische Studie zum Thema Hysterie: Auf dem Roman von Anatole France fußend, spaltet es nicht eine einzelne Person, sondern die Welt in Heiligkeit und Verderbnis, in Sumpf und Glorie, in Erlösung und Verdammnis.

Die Repräsentanten dieser „hysterischen“ Spaltung sind die Kurtisane Thaїs, die mittels Schönheit und sexueller Raffinesse eine Großstadt wie Alexandrien in ihrem Bann hält, und der Mönch Athanaël, der die Wüste mit dem Geist der Askese und der Frömmigkeit erfüllt. Der eine macht sich auf, die andere zu bekehren. Das gelingt, aber anders als vorgesehen: Am Ende repräsentiert Thaїs das Keusche und Heilige, während sich Athanaël in den Fängen der sexuellen Begierde windet.

Evez Abdulla als Athanael im ersten Bild von „Thais“. Foto: Thilo Beu

Die berüchtigte „Méditation“, das Zwischenspiel mit Solo-Violine, einst vielgehört in Wunschkonzerten und von Kurorchestern, steht in der Oper am Wendepunkt dieses inneren Geschehens. Massenets betörende Melodie symbolisiert religiöse Verzückung, nicht etwa die wollüstige Sinnlichkeit, die sie aufs erste Hören zu verströmen scheint. Sie wird zum Leitmotiv einer sich in Glaubens-Inbrunst reuevoll verzehrenden Thaїs.

Was für ein Stoff – und was für eine Vertonung! Massenet streift die ästhetischen Kunstwelten der Symbolisten, führt sie aber nicht – wie Claude Debussy oder Erich Wolfgang Korngold – weiter. „Thaїs“ erinnert eher an den französischen Exotismus – und Massenet bedient sich auch der musikalischen Kennzeichen dieses Stils, etwa der Melismatik oder einer harmonisch prickelnden Chromatik.

In Thaїs begegnen uns die Odalisken der schwülen Malereien ebenso wieder wie die von Süße durchdrungenen Heiligen in den Kirchen der Jahrhundertwende. Hingabe unter jeweils anderen Vorzeichen, Leben an der Borderline: das zeichnet diese Kunstgestalten aus.

Der Augenmerk Massenets liegt dabei auf Thaїs: Ihre innere Wandlung ist ein dem Wort entzogener, allein der Musik anvertrauter Vorgang. Vorbereitet wird die Transformation allerdings in einer ausgedehnten Szene, in der die Venuspriesterin Thaїs – der religiöse Aspekt der Sexualität wird nicht ausgeblendet – ihre Maximen von Schönheit und Ewigkeit befragt. Athanaël liefert ihr das Stichwort: „vie éternelle“. Das ewige Leben, ist es, das die suchende Frau fasziniert, die „Glückseligkeit, die niemals enden wird“. Der Mönch zeigt sich gleichzeitig als wortgewaltiger, überzeugender Prediger, aber auch als moralischer Fundamentalist: Am liebsten würde er ganz Alexandrien vernichten. Und sein Begriff der Liebe ist ein idealistisch verbrämtes, supranaturalistisches Konstrukt: Nie habe er jemanden geliebt, erklärt er. Er liebe nur „die Liebe“.

Gestalten des Dämonischen: Vier Schakale bedrängen Athanael (Evez Abdulla). Foto: Thilo Beu

So eine Vorlage müsste eigentlich jeden Regisseur Blut lecken lassen. Doch Francisco Negrin ist an der Oper Bonn, die Massenets Werk – nach dem Theater Lübeck – endlich einmal in Deutschland auf den Spielplan gesetzt hat, nicht in geistige Tiefenschichten vorgedrungen. Rifail Ajdarpasic hat ihm eine räumlich aufwändige Bühne gebaut, deren symbolische Anlagen nicht konsequent genutzt werden und im Lauf des Abends in die Schauplatz-Bebilderung abgleiten. Dabei wäre mit den geometrischen Formen von Kreis und Rechteck, mit der Wirkung des opulent eingesetzten Lichts (Thomas Roscher), auch mit den stilvollen Kostümen Ariane Isabell Unfrieds ein Potenzial visueller Deutung zu aktivieren gewesen. Aber wenn der auf Stelzen stehende Rechteck-Kasten im zweiten Bild – Kontrast zur runden Höhle des Eremiten Athanaël im ersten Bild – beliebig zurechtgerückt wird, wenn die runde Scheibe, in der Thaїs erscheint, zwar als Konkurrenz zur religiösen Sphäre der Mönche verstanden werden könnte, dann aber nicht ausgespielt wird, bleiben die Bilder inhaltlich unerfüllt.

Mit der Personenregie geht es ähnlich: Negrin lässt den Athanaël in der athletischen Gestalt von Evez Abdulla sich auf einem Kreuz winden, gibt ihm auch später heftige Gesten der Emotion. Wirklich glaubwürdig wird die Figur in ihrer Faszination und ihrem Furor damit nicht. Auch Thaїs soll mal mit statuenhaften Haltungen, mal mit dem üblichen schwülstigen Bewegungsrepertoire der exotischen Kurtisane ein Profil gewinnen, das der Figur versagt bleibt. Hat Negrin ein szenisch-gestisches Element – wie die kreuzförmig ausgebreiteten Arme des Athanaël –, dann fehlt ihm die szenische Konsequenz, die es zu einer über den Moment hinausgehenden Chiffre machen würde. Diese „Thaїs“ wirkt wie das schüchtern die Moderne antastende Bildertheater der siebziger Jahre.

Stefan Blunier am Pult des Beethoven Orchesters Bonn setzt gegen die zagende Szene eine höchst klangbewusste, atmosphärisch mutig ausgeleuchtete musikalische Interpretation: Wie schillerndes Öl verlaufen Töne ineinander, wie duftender Rauch ziehen exotische Farben durch tragende Säulen des Klangs. Und Konzertmeister Mikhail Ovrutsky gibt dem Violinsolo die verzückte Süße des Moments, ohne seinen feinen Ton an Kitsch zu verraten. Im Orchester stehen subtil ausgekostete Momente neben wenigen plump unkonzentrierten Holzbläserstellen, sanfter Streicherbrokat neben ein paar Webfehlern etwa in den Celli: Ein paar Kanten wären also noch abzuschleifen.

Die Besetzung hält das beachtliche Niveau des Abends: Nathalie Manfrino in der Titelpartie überzeugt durch präsenten, brillant gebildeten Ton und mit ihrer Kunst, die Facetten der Figur zwischen glamouröser Oberfläche, existenzieller Verunsicherung und verwandelnder Erfahrung der göttlichen Liebe stimmlich zu beglaubigen. Priit Volmer als mahnender alter Mönch Palémon und Mirko Roschkowski als junger Alexandriner Nicias zeigen ebenso wie Susanne Blattert als Wüstenkloster-Äbtissin Albine Stimmkultur und sichere Technik. Für die umfangreiche, herausfordernde Partie des Athanaël – eine Paraderolle für jeden Bariton mit dramatischer Anlage – bringt Evez Abdulla die kraftvolle Substanz und die souveräne Reserve mit. Stilistisch bleibt er der Sprache des Verismo verhaftet: Geschmeidiger Glanz ist seine Sache nicht, zumal ein kehligen Beiton und besonders zu Beginn ein gurgelndes Vibrato den freien Glanz des Tons beeinträchtigen.

Das Theater Bonn hat wieder einmal auf ein vernachlässigtes Werk aufmerksam gemacht. Die lange Reihe bemerkenswerter Aufführungen (erinnert sei an Eugen d’Alberts „Der Golem“, Franz Schrekers „Irrelohe“ und „Der ferne Klang“, ein Paul-Hindemith-Triptychon und jüngst Walter Braunfels‘ „Der Traum ein Leben“) setzt sich mit „Thaїs“ erfreulich fort. 2014/15 wird dieser konzeptionelle Faden mit Richard Strauss‘ „Salome“ mit einem Stück des eisernen Repertoires fortgesponnen; doch mit Verdis „Giovanna d’Arco“ und der deutschen Erstaufführung von Julian Andersons „Thebans“ – einer Nacherzählung von Sophokles‘ thebanischen Tragödien – dürfte der Oper Bonn wieder überregionales Interesse sicher sein. Bleibt zu hoffen, dass die Bonner Lokalpolitik auch nach den Kommunalwahlen des 25. Mai erkennt, welchen Schatz sie mit einem solch kreativen Opernhaus in ihren Mauern hütet.