„Herzchen, sieh zu, wie Du klarkommst“ – Tagung zum 100. des Fotografen Otto Steinert

Die Altersverteilung war auffällig. Eine große Gruppe, vorwiegend männlich, repräsentierte die Generation 60 plus X, teilweise auch plus XX; die andere befand sich im Studentenalter, das Mittelfeld blieb deutlich sparsamer besetzt. Man war an diesem Wochenende zusammengekommen, um sich an Otto Steinert (1915 – 1978) zu erinnern, dessen Geburtstag sich im Juni zum 100. Mal gejährt hatte.

„Arbeit am Bild – Otto Steinert und die Felder des Fotografischen“ war das internationale Symposium in Essen überschrieben, auf dem am 27. und 28. November eine beachtliche Referentenriege mit Vorträgen auf Leben und Werk des Fotografen und Fotolehrers schaute. Außerdem sind Steinert-Arbeiten noch bis zum 28. Februar im Essener Folkwang-Museum unter dem Titel „Otto Steinert. Absolute Gestaltung“ ausgestellt.

„Who is Who“ der Fotoszene

Steinert gilt als bedeutendster Fotolehrer der jungen Bundesrepublik, und das Verzeichnis seiner Studenten und Studentinnen liest sich wie das Who is Who der Szene. Das Seminar-Wochenende im Sanaa-Gebäude auf dem Gelände der Zeche Zollverein war also auch so etwas wie ein Studententreffen, Steinert-Studenten aus den 50er, 60er und 70 er Jahren mit dem Drang zu kollektiver Erinnerung und junge Studis von der Gesamthochschule, die sich für den berühmten Altvorderen interessierten, den sie nie persönlich kennengelernt hatten.

Der große Fotolehrer war nicht leicht zu ertragen

Sensationelle Befunde förderten die Vorträge nicht zu Tage, Steinert-Forschung ist Kärrnerarbeit, wenngleich auch sicherlich ein Feld, auf dem sich noch manche Themen für Magisterarbeiten und Promotionen finden lassen. Viele Vorträge des Symposiums indes hätten ebenso überschrieben sein können wie der von Thilo Koenig aus Zürich: „Herzchen, sieh zu wie Du klarkommst“ zitiert er da den großen Fotolehrer, den zu ertragen alles andere als einfach war.

Koenig, von Beruf Kunstwissenschaftler, formulierte das natürlich zurückhaltender, seriöser: Es gebe Paradoxien in der Person Steinerts. Unbestritten sei einerseits, daß er es war, der zunächst in Saarbrücken, ab 1959 in Essen der jungen Bundesrepublik die Avantgarde der 20er Jahre wieder in das Bewußtsein rief, ganze Werkgruppen von Moholy-Nagy, Man Ray und vielen anderen präsentierte.

Steinert bewahrte Pioniere wie den bildjournalistisch arbeitenden Dr. Erich Salomon, der 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet wurde, vor dem Vergessen, er lenkte das Augenmerk auf die französische Fotografie des 19. Jahrhunderts. Eine seiner ersten Ausstellungen (samt Katalog) widmete sich Hippolyte Bayard (1801-1887), der mit dem von ihm entwickelten Direkt-Positiv-Verfahren auf Papier zu den „Urvätern“ der Fotografie zählt, aber bei weitem nicht so bekannt ist wie Daguerre.

Bei der Arbeit im Schwarzweiß-Labor war Steinert überaus penibel, notierte jeden Eingriff beim Erstellen von Vergrößerungen auf „Waschzetteln“, die an den Negativbögen hingen, so daß eigentlich jeder Abzug, war er durch die zahlreichen Steinertschen Dunkelkammer-Interventionen gegangen, als Unikat gelten mußte. Diese naturwissenschaftliche Präzision, vermutet Koenig, mag mit Steinerts ursprünglichem Arztberuf zu tun haben.

Antipädagogik

Im Umgang mit seinen Studenten war Otto Steinert autoritär, er pflegte ein geradezu militärisches Auftreten, blaffte Menschen – in den Worten des mit ihm befreundeten Historikers Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth – im „Casinoton“ an. Als fürsorglicher Lehrer verweigerte er sich konsequent, eher pflegte er eine „Antipädagogik“. Der schon erwähnte Titel des Vortrags ist eine Äußerung, die er machte, als ihn eine Studentin nach vernichtender Kritik an ihren Fotos fast flehentlich fragte, wie sie es denn nun anders, besser mache solle. „Herzchen, sieh zu, wie du klarkommst.“

Bilder, die ihm nicht gefielen, zerriß er gleich stapelweise, und den Stempel, auf dem „Scheiße“ stand, besaß er wirklich. Allerdings hat er ihn wohl nicht eingesetzt, höchstens mal zum Spaß. So jedenfalls der aktuelle Stand der Steinert-Forschung. Immerhin befindet sich im Archiv des Essener Folkwang-Museums ein derart abgestempeltes Bild, das dessen Autor aber nicht öffentlich zeigen möchte. Schade, wär doch lustig.

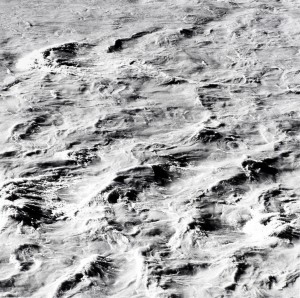

Bildnis hell – dunkel, übrigens als Fotomontage ausgeflaggt (Foto: Museum Folkwang/Nachlaß Otto Steinert)

Um die jungen Leute Pünktlichkeit und Mores zu lehren, schloß Steinert nach Beginn der Stunde die Klasse ab, und Studenten, die ihm nicht paßten, meldete er einfach im Sekretariat ab. „Ich hab dich abgemeldet,“ lautete dann der Satz, „du studierst hier nicht mehr.“ Natürlich duzte nur er. Für die Studenten war er Herr Professor, darauf legte er großen Wert.

Menschen entwerten

Andererseits: Steinert kochte für seine Studenten und liebte es gesellig. Er brachte Zeitungen mit in den Unterricht und legte Wert auf Informiertheit und so etwas wie „politische Bildung“. Wer da indes durch Unkenntnis auffiel, mußte eventuell ein Referat verfassen, das mit Fotografie nichts zu tun hatte. Eine solche spontane Vergabe von Hausaufgaben kam manchmal auch beim gemeinsamen Essen vor.

Wirklich entspannt kann es da eigentlich nicht zugegangen sein. Eher schon drängt sich der Eindruck auf, daß Steinerts Pädagogik – oder Antipädagogik, auf jeden Fall rabenschwarze Pädagogik – darauf gerichtet war, die jungen Menschen in ihrem Selbstbild zu entwerten und in die Verzweiflung zu treiben, um sie schließlich, wenn sie nicht resignierten und die Brocken hinschmissen, nach seinen Vorstellungen gleichsam neu zu erschaffen.

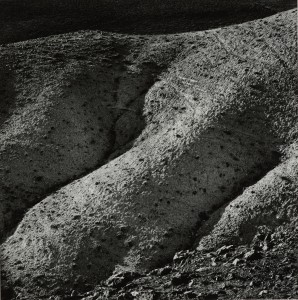

Eine Fotografie der dramatischen Schwärzen

Und der Fotograf Steinert? Seine Bildauffassung mit ihren vielen tiefen, dramatischen Schwärzen, mit den gleichsam nach innen gewandten Kompositionen und einem eigentümlichen Hang zu Abstraktion und Struktur war für Jahrzehnte prägend. „Erst in den 70er Jahren entwickelt sich eine andere Auffassung, kommen offenere Bilder“, befindet Koenig und nennt in Sonderheit Timm Rautert als einen Fotografen, dessen Werk typisch für diese Wandlung ist.

Möglicherweise korrespondieren Veränderungen im Schaffen Otto Steinerts jedoch auch einfach mit gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, gerade im Ruhrgebiet: Der Strukturwandel war im Gange, stinkige rauchig-rußige Revierkulissen à la Chargesheimer waren nicht mehr gefragt, die strenge formale Ästhetik eines Albert Renger-Patzsch galt bestenfalls als Kunst. Die fotografierte Wirklichkeit war jetzt eher hellgrau und etwas optimistischer – wenngleich man ja doch sagen muß, daß die Dramatik vieler Steinertscher Schwarzweißarbeiten einen mehr packt als die betonte Zurücknahme, die nun in der Fotografie Platz griff.

Luminogramm I von 1952. Bromsilbergelatine, Vintage Print (Foto: Museum Folkwang/Nachlaß Otto Steinert)

Schweizerische Leichtigkeit

Lichtersetzung hatte Steinert wohl nie sonderlich interessiert, „Licht mache ich in der Dunkelkammer“ soll eine seiner stehenden Wendungen gewesen sein. Doch die Zeit ging über diese Auffassung hinweg. Und nicht nur in der Werbung erinnerte man sich zunehmend an schweizerisches Graphik- und Foto-Design beispielsweise eines Hans Finsler, das nicht durch nationalsozialistisches Pathos geprägt worden war und sich durch Leichtigkeit und Offenheit auszeichnete. Hier, so Koenig, geht die Leserichtung der Bilder nach außen, hell und luftig sind die Fotografien, korrespondieren mit Freiraum und Typographie und bilden so ein informatives neues Ganzes.

Stilistische Kontinuitäten nach 1945

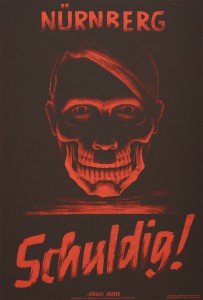

Immer wieder einmal wurde der Vorwurf laut, Steinerts gestalterische Konzepte hätten sich am Monumentalstil der Nazis orientiert. Biographische Daten – 1936 tritt er 21jährig in die NSDAP ein, 1937 meldet er sich zur Wehrmacht und wird Fahnenjunker in einem Sanitätskorps – legen solche Vermutungen nahe, doch halten sie einer Überprüfung nicht recht stand, allein deshalb nicht, weil es einen typischen Nazi-Stil streng genommen nicht gab.

Eher schon sind ästhetische, formale, stilistische Kontinuitäten nach 1945 von Bedeutung, die sich indes auch in den Arbeiten zahlreicher anderer Künstler und Fotografen finden – falls diese nicht ausdrücklich damit brechen. Sieht man allerdings Steinerts frühe experimentelle Arbeiten, Fotogramme und Solarisationen vor allem, dann könnte man hier durchaus auch ein Streben nach Entgegenständlichung vermuten, einen Versuch, es auf fotografischem Feld den abstrakten Expressionisten gleichzutun, die nach dem Krieg in Deutschland West in hohem Ansehen standen.

Formale Zurücknahme jedenfalls gehörte nicht zum Selbstverständnis der von Steinert auch so getauften „Subjektiven Fotografie“. Er bearbeitete seine Themen mit Kamera und Dunkelkammer „bis zum Endsieg“, wie ein Diskussionsteilnehmer es in Essen ausdrückte. Doch die Zeit ist über vieles hinweggegangen. Was früher großes handwerkliches Geschick erforderte, ist heute oft mit wenigen Mausklicks zu bekommen. Und die Fotografie – Stichwort Becher-Schule – gefällt sich mittlerweile in großer Zurücknahme, in geradezu programmatischer Entdramatisierung.

Bleibende Verdienste

Was bleibt: Agenturen wie VISUM oder die Illustrierten der 60er, 70er Jahre, Stern, Geo, Twen, wären ohne Fotografen und Fotografinnen aus der Steinert-Schule kaum denkbar. Viele von ihnen wurden zudem erfolgreiche Hochschullehrer.

Hier einige bekannte Namen von Steinert-Schülern: André Gelpke, Guido Mangold, Harry S. Morgan, Arno Jansen, Bernd Jansen, Heinrich Riebesehl, Dirk Reinartz, Adolf Clemens, Detlef Orlopp, Erich vom Endt, Monika von Boch, Vicente del Amo, Kilian Breier, Harald Boockmann, Ute Eskildsen, Timm Rautert.

- Ausstellung „Otto Steinert. Absolute Gestaltung“, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. (Navi: Bismarckstraße 60)

- Bis 28. Februar 2016. Geöffnet Di+Mi 10 – 18 Uhr, Do+ Fr 10 – 20 Uhr, Sa+ So 10 – 18 Uhr. Mo geschlossen

- Geöffnet Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Totensonntag, 26. Dezember, 28. Dezember 2015

- Geschlossen Rosenmontag, Heiligabend, 25. Dezember, Silvester

- Besucherinfo Tel. 0201 8845 444

info@museum-folkwang.essen.de - Der Eintritt in die ständige Sammlung im Museum Folkwang ist an allen Öffnungstagen frei. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

- Folgende Ausstellungen sind im freien Eintritt inbegriffen:

- Sammlung Goetz. 12 Monate / 12 Filme (bis 1. Mai 2016)

Los Carpinteros. Helm/Helmet/Yelmo

(seit 15. November 2014)

Otto Steinert. Absolute Gestaltung

(bis 28. Februar 2016).