Nachlass von Fritz Walter unterm Hammer – große Aufregung in Kaiserslautern, gewisses Interesse in Dortmund

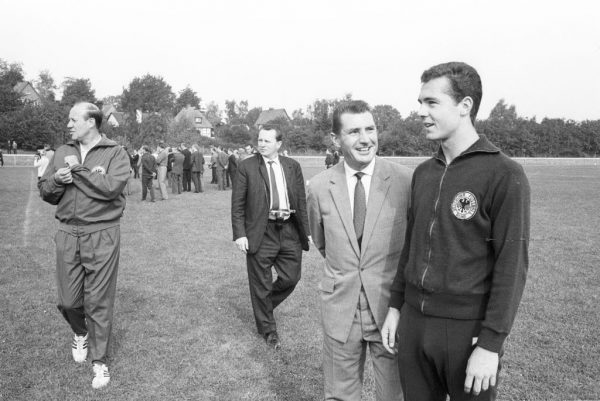

Anno 1965 im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu Malente: Fritz Walter (2. v. re.) mit dem jungen Franz Beckenbauer (re.), Bundestrainer Helmut Schön (li.) und einem Fotografen. (Foto: Wikimedia Commons / Friedrich Magnussen (1914-1987) / Stadtarchiv Kiel). Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

…und schon wieder so ein kleiner Aufreger mit Dortmunder Querbezug: Am 16. Februar sollen im Heidelberger Auktionshaus „Kunst & Kuriosa“ rund 1000 Stücke aus dem Nachlass von Fritz Walter, dem 2002 verstorbenen Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, versteigert werden.

Zum Konvolut gehört – mit Verlaub – wohl ziemlich viel Plunder. Aber immerhin wären da auch die goldene Uhr, die Fritz Walter für den legendären WM-Titel 1954 bekommen hat, sowie eine goldene Totenmaske und ein paar aufschlussreiche Urkunden.

Wie u. a. der Südwestrundfunk (SWR) und das Regionalblatt „Die Rheinpfalz“ berichten, wollen aufgebrachte Fans des 1. FC Kaiserslautern mit einer Crowdfunding-Aktion Teile des Sammelsuriums für ihren Verein und ihre Stadt retten; jene Stadt, deren Fußball-Arena nicht von ungefähr Fritz-Walter-Stadion heißt und die – Achtung, Kalauer! – ein FCK-Museum beherberg(er)t. Befürchtung der FCK-Anhänger: Manches Kicker-Kleinod könnte nach einer Versteigerung in privaten Kämmerlein verschwinden, statt der Öffentlichkeit zugänglich zu sein.

Die Pfälzer Fanseele ist eh schon wund genug, dümpeln doch die einst so stolzen Lauterer derzeit im Mittelfeld der Dritten Liga. Und jetzt sollen auch noch die Reliquien vom Fritz unter den Hammer kommen und womöglich in dunklen Kanälen verschwinden?

Unterdessen regen sich vereinzelt auch Stimmen fürs Deutsche Fußballmuseum des DFB in Dortmund. Dessen Direktor Michael Neukirchner hat – sozusagen pflichtgemäß – Interesse an bestimmten Stücken angemeldet. Und ein Urgroßneffe (!) des Weltmeistertrainers Sepp Herberger, seines Zeichens Musikproduzent, hat gleichfalls fürs Dortmunder Haus plädiert. Sagen wir mal mit allem Respekt so: Es gibt in Fußball-Deutschland gewichtigere Stimmen.

Wie es in der „Rheinpfalz“ weiter heißt, wird der Nachlass im Auftrag der Familie Lutzi versteigert, der Fritz Walter sein Haus vermacht hat. Die Familie will angeblich pauschal 200.000 Euro für die Sammlung erzielen – oder eben einzeln versteigern lassen. Einen 2011 geschlossenen Nutzungsvertrag mit dem FCK hat die Familie demnach 2018 gekündigt.

In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu erfahren, welchen Ankaufsetat das Dortmunder Fußballmuseum aufbringen kann, das eh schon ein Zuschussbetrieb zu werden droht.