ARD-Porträt über Gunter Sachs – ein Sittenbild aus rauschenden Zeiten

Welch ein missliches Zusammentreffen: Da hat die ARD seit langem ein Porträt unter dem Titel „Der Gentleman-Playboy. Gunter Sachs“ geplant – und dann platzt wenige Tage vor der Ausstrahlung die journalistische Affären-„Bombe“ der so genannten „Offshore-Leaks“, bei der auch Gunter Sachs in den Ruch der Steuerhinterziehung gerät.

Auf ihn beziehen sich jedenfalls offenbar einige der Millionen Datensätze, die aus anonymen Quellen an die Weltpresse gelangt und von Journalisten aus vielen Ländern über viele Monate ausgiebig analysiert worden sind. In Deutschland waren die „Süddeutsche Zeitung“ und ausgerechnet der Norddeutsche Rundfunk (NDR) beteiligt, der just auch fürs Sachs-Porträt verantwortlich zeichnet. Doch offenbar haben die Recherche-Kollegen ihre Geheimnisse bis zum Schluss gewahrt und den Filmemachern vom gleichen Sender vorab keinen Tipp gegeben. So mussten Kay Siering und Jens Nicolai ihr Porträt gleichsam in letzter Minute ummodeln.

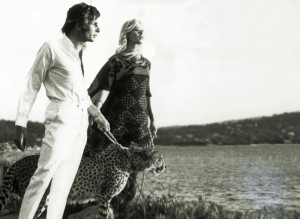

Lebe wild und gefährlich: Gunter Sachs und Brigitte Bardot mit Raubkatze, 1969 in Saint-Tropez. (© NDR/Privatarchiv der Familie Sachs)

Ganz vorsichtig mit Steuer-Vorwürfen

Dabei haben sie sich wohlweislich sehr zurückgehalten und die Vorwürfe an zwei Stellen nur ganz am Rande erwähnt. In gewisser Weise kann man diese Vorsicht nachvollziehen. Denn erstens gilt – bis zum Beweis des Gegenteils – die Unschuldsvermutung natürlich auch für Gunter Sachs, der sich im Mai 2011 das Leben genommen hat. Und zweitens bestreiten seine Nachlassverwalter entschieden ein schuldhaftes Verhalten. Etwas anderes zu behaupten, wäre einstweilen juristisch sehr riskant. Die nachträglich ins Porträt eingeflochtene Formulierung, der „Finanzjongleur“ Gunter Sachs und sein Geld seien in aller Welt zu Hause gewesen, entbehrt allerdings nicht der Süffisanz.

Der Mann mit lauter guten Eigenschaften

Der aktuelle Nachtrag war freilich auch schon das dunkelste Fleckchen in diesem doch ausgesprochen wohlwollenden Lebensbild. Kaum eine positive Eigenschaft, die Gunter Sachs von der langjährigen Ehefrau Mirja Larsson, von seinen Kindern, Freunden und Wegbegleitern n i c h t nachgesagt worden wäre. Er war demnach ungemein charmant, charismatisch, großzügig, aber nicht verschwenderisch, kreativ, verführerisch, doch letzten Endes auch treu und verlässlich wie sonst nur wenige. Der studierte Mathematiker (hätten Sie’s gewusst?) war nicht nur als Playboy, sondern auch als Kunstsammler, waghalsiger Sportler und Fotograf höchst erfolgreich.

Die besondere Stärke des 75-minütigen Films lag nicht so sehr in der manchmal gar zu ehrfürchtigen Kommentierung, sondern im Materialreichtum, den man aufbereitet hatte und in dieser staunenswerten Fülle erstmals präsentieren konnte. An etlichen Stellen verdichteten sich die zahllosen Filmausschnitte zum prägnanten Sitten- und Gesellschaftsbild jener Jahre.

Gegen das Image vom spießigen Deutschen

Was waren das für Zeiten, als Gunter Sachs – gleichsam stellvertretend für die Nation – lustvoll gegen das Image vom steifen und spießigen Deutschen anlebte; als er reihenweise einige der schönsten Frauen seiner Zeit eroberte (allen voran Brigitte Bardot) und zwischen St. Moritz, Saint-Tropez, Sylt und Palm Springs rauschende Feste mit dem internationalen Jet Set feierte! Selig lächelnd erinnerte sich sein Freund, der Filmregisseur Roman Polanski, dass damals ja auch die Zeit der sexuellen Revolution begonnen habe.

Selbstverständlich hat einer wie Sachs auch kolossalen Neid auf sich gezogen. Als Firmenerbe (Fichtel & Sachs) verfügte der gebürtige Schweinfurter über die Millionen, um sich die Freiheit zu leisten, von der wohl fast alle träumen. Verbinden sich derlei glückhafte Umstände auch noch mit erotischen Husarenstücken, so sehen manche vom Leben Frustrierte Rot.

Flotte und markige Sätze

Siering und Nicolai hingegen schmolzen lieber in Bewunderung vor dem tollen Hecht Gunter Sachs dahin. Sie peppten ihren Film genüsslich mit flotten Sätzen auf. Über Sachs und Bardot: „Sie liebten sich auf dem Heck seines Motorboots – bei voller Fahrt“. Das Risiko, am nächsten Felsen zu zerschellen, hätten sie dabei in Kauf genommen. Donnerlittchen!

Bei weitem härter klang allerdings der mehr als markige Satz aus der Kino-Wochenschau von 1966, Gunter Sachs habe die Bardot „heim ins Reich“ geführt. Was für eine unsägliche Idiotie, noch 21 Jahre nach Kriegsende!

________________________________________________

Der Beitrag ist zuerst bei www.seniorbook.de erschienen