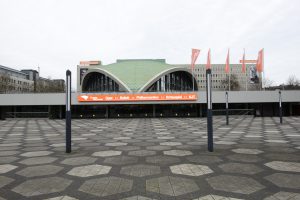

Hier wird derzeit renoviert – und alle hoffen, daß es pünktlich sein Ende hat: Das Theater Dortmund (Foto: Laura Sander/Theater Dortmund)

Die längste Theaterveranstaltung in der kommenden Spielzeit ist ein „54 Stunden Night Club“ im Megastore. Beginnend Freitag, 21. Oktober, und endend am Sonntag, 23. Oktober, will das Dortmunder Schauspiel – hoffentlich! hoffentlich! – Abschied nehmen von seiner provisorischen Spielstätte im Gewerbegebiet an der Nortkirchenstraße.

Das setzt natürlich voraus, daß dann die Renovierungsarbeiten im Großen Haus beendet sind. Dort, im Großen Haus, soll sich erstmalig wieder am 10. Dezember der Vorhang für Bert Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ heben, Regie führt der 1967 geborene Sascha Hawemann, von dem in Dortmund bereits als Regiearbeit das Familiendrama „Eine Familie (August: Osage County)“ zu sehen war.

Fünf Sparten machen Betrieb

Das Theater Dortmund, mit seinen fünf Sparten Ballett, Philharmoniker, Oper, Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater doch ein recht machtvoller Kulturbetrieb, hat seine Pläne für 2016/2017 vorgestellt. Ein aufwendig gestaltetes Spielzeitheft (eigentlich eher ein Buch) faßt all die Pläne und Termine faktenreich zusammen, und Bettina Pesch, die Geschäftsführende Direktorin, weist nicht ohne Stolz darauf hin, daß dieses Buch den Etat nicht belastet hat, sondern ausschließlich aus Mitteln von Kulturstiftern bezahlt werden konnte. Das ändert allerdings, kleiner Schmäh am Rande, nichts daran, daß der optische Auftritt des Theaters Dortmund, seine, wie man heute gern sagt, „Corporate Identity“, dringend einer Auffrischung, besser noch einer ziemlich grundlegende Modernisierung bedarf.

Der optische Auftritt ist reichlich angestaubt

Die Grundfarbe Orange war in den 80er Jahren modern (zusammen mit Braun und Olivgrün, in wild wogenden Tapetenmustern), erbaut heutzutage aber bestenfalls noch patriotisch gestimmte Holländer; die fette Schrift von Typ Helvetica sowie die vor allem im Konzertbereich immer noch gepflegte Kleinschreibung von Hauptwörtern sind Moden der 60er Jahre, die andernorts längst überwunden wurden und keine Nostalgiegefühle hervorrufen. Für ein fortschrittliches Haus ist dieser Auftritt schlicht kontraproduktiv.

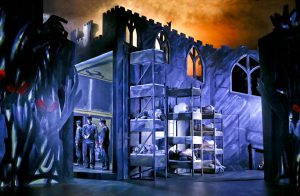

Im Schauspielhaus. (Foto: Sascha Rutzen/Theater Dortmund)

Revolutionär und globalisierungskritisch

Wenden wir unseren Blick nun auf das Schauspiel, das sich, je nach dem, mal revolutionär, mal doch zumindest globalisierungskritisch gibt. Revolutionär startet es in die Spielzeit, wenn man den Stücktitel wörtlich nimmt. Doch auch wenn Joël Pommerats „La Révolution #1 – Wir schaffen das schon“ mit der französischen Revolution mehr zu tun hat als vor einigen Jahren sein Erfolgsstück „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ mit Korea, bleibt noch Platz für Menschliches, Privates, was diesen Abend in der Regie von Ed Hauswirth hoffentlich vor der Tristesse des freudlosen Historiendramas bewahren wird. Um die französische Revolution geht es aber wirklich: „Schloß Versailles, 1787. König Louis XVI hat die wichtigsten Adeligen seines Landes zusammengerufen…“ beginnt der Ankündigungstext. Also schau’n wir mal – auch, was die Ereignisse von einst den Heutigen noch sagen können. Übrigens ist auch „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ im Programm, Premiere am 8. April 2017 im Schauspielhaus, Regie Paolo Magelli.

Der lange Schatten Michael Gruners

An Horváth, sagt Schauspielchef Kay Voges, habe man sich in seiner Intendanz für Jahre nicht herangewagt, weil die Horváth-Kompetenz seines Vorgängers Michael Gruner so übermächtig gewesen wäre. Oder zumindest diesen Ruf hatte. Nun aber gibt es doch einen: „Kasimir und Karoline“, ab 18. September im Megastore und in der Regie von Gordon Kämmerer.

Markant: Das Opernhaus (Foto: Philip Lethen/Theater Dortmund)

Zu Gast bei den Ruhrfestspielen

„Die Simulanten“, die Philippe Heule erstmalig ab dem 23. September im Megstore auftreten läßt, können vorher schon bei den Ruhrfestspielen besichtigt werden, nämlich am 7., 8. und 9. Juni. Nach gefühlten 150 Jahren gibt es tatsächlich eine Kooperation von Recklinghausens Grünem Hügel und dem Theater Dortmund, was trotz der räumlichen Nähe doch eine Win-Win-Situation zu sein scheint. Die Dortmunder können sich einem anderen Publikum präsentieren, das Festival sichert sich eine Produktion von größter Aktualität. Denn Philippe Heudes Simulanten sind mit ihren Fernbeziehungsneurosen, ihrer Therapiegläubigkeit und ihrer Angst vor dem Konkreten wohl recht typisch für die Jetztzeit. Auch ihr Unbehagen in der Welt ist es, also am besten schnell einen UN-Weltklimagipfel abhalten. Nur als Simulation natürlich.

Rimini Protokoll kurvt durch das Ruhrgebiet

Was haben wir noch? Das Künstlerkollektiv Rimini Protokoll verlegt seine Truck Track Ruhr Nummer 4 ins Dortmunder Stadtgebiet („Album Dortmund“) und tüftelt zusammen mit Dortmunder Theaterleuten aus, wo genau es langgehen soll. Übrigens begegnet man den Truck Tracks Ruhr auch bei den Ruhrfestspielen und bei der Ruhrtriennale, sie kommen halt viel rum und sind, wie man sieht, überaus kontaktfreudig. Was dort konkret passiert? Den Beschreibungen nach – ich war noch nicht dabei – werden maximal 49 Zuschauer auf einem überdachten Lkw zu markanten Punkten gefahren, die sie mit Musik und künstlerischer Intervention intensiv erleben. Gute Reise!

Häßliche Internationalisierung

Interessant in des Wortes höchst ursprünglicher & positiver Bedeutung klingt, was uns in „Die schwarze Flotte“ erwartet. Dieser „große Monolog“ (Voges) „von Mike Daisey nach einer Recherche von Correct!v“ blickt sozusagen in die Abgründe der internationalen Seeschiffahrt, die mit beängstigendem Gleichmut Rohstoffe, Öl und Handelswaren, Waffen, Drogen, Flüchtlinge und Arbeitsmigranten über den Globus transportiert. Zu wessen Nutzen? Das Stück verspricht Antworten, Regie führt Hausherr Kay Voges.

Von Franz Xaver Kroetz gibt es „Furcht und Hoffnung in Deutschland: Ich bin das Volk“, entstanden in den 80er und 90er Jahren (Regie: Wiebke Rüter), von Kay Voges einen Film zum Flüchtlingselend dieser Welt und Europas Abwehrhaltung dazu („Furcht und Ekel in Europa“, Premiere im Dezember 2016).

Manchmal kommen sie wieder: „Die Kassierer“ mit ihrem Frontmann Wolfgang Wendland, hier noch bei „Häuptling Abendwind“ zu sehen, sind demnächst „Die Drei von der Punkstelle“ (Foto: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

„Die Kassierer“ kommen wieder

Bevor die Punk-Greise „Die Kassierer“ (wieder im Unten-ohne-Look?) mit der Punkoperette „Die Drei von der Punkstelle“ der Spielzeit 2016/2017 ihren krönend-krachenden Abschluß verleihen werden, wartet das Programm noch mit einer besonderen „Faust“-Adaption auf („Faust At The Crossroads“, Regie Kay Voges), einem neuen Stück der Theaterpartisanen („Übt das Unerwartete“), einem Stück über die islamistische Radikalisierung junger Männer („Flammende Köpfe“ von Arne Vogelsang) und einem „Live-Animationsfilm von sputnic nach dem gleichnamigen Roman von Paul Auster“: „Mr. Vertigo“. Und was der Hausherr in der Oper veranstaltet, wird ein paar Absätze später erzählt.

Internetreinigung

Zuvor jedoch einige Worte über „Nach Manila – Ein Passionsspiel nach Ermittlungen auf den Philippinen von Laokoon“. Hier bekommt Globalisierungskritik ein Gesicht, genauer ihrer viele, Millionen, täglich. Es geht um die 350 Millionen Fotos, die täglich auf Facebook hochgeladen werden, die 80 Millionen auf Instagram, die 400.000 täglichen Videostunden bei Youtube. Auf den Philippinen ist es der Job vieler vorwiegend junge Menschen, diese Material auf unzumutbare Pornographie, Brutalität, Grausamkeit und so fort zu sichten und alles zu löschen, was der Kundschaft im reichen Norden des Planeten nicht zuzumuten ist.

Warum Philippinos? Weil sie, so wird behauptet, überwiegend katholisch sind und nordwestliche Moralvorstellungen sich weitgehend mit den ihren decken. Vielleicht aber auch nur, weil ihre Arbeit spottbillig ist. Jedenfalls interessiert es die weltweit agierenden Internetkonzerne nicht sonderlich, wie die Menschen in derart belastenden Jobs zurechtkommen. Schlecht, behauptet das Stück in der Regie von Moritz Riesewieck. Ich bin gespannt.

Kay Voges inszeniert Wilson-Oper

Ein kurzer Blick nun auf das Programm der Oper, wo wiederum Schauspielchef Kay Voges gesichtet wird. Er führt Regie in „Einstein on the Beach“ von Robert Wilson und dem weltberühmten Musikminimalisten Philip Glass. Es ist die erste Bühnenfassung, die nicht Großmeister Wilson selbst gestaltet. „Nein“, bestätigt Opernintendant Jens-Daniel Herzog, es gibt keine Inszenierungsvorschriften, keine Auflagen, das Stück à la Robert Wilson auf die Bühne zu stellen. Florian Helgath hat die musikalische Leitung, das Chorwerk Ruhr wirkt mit und man hat den Eindruck, daß dies ein schöner Abend werden kann (erstmalig am 23. April 2017).

Der Opernball fällt aus, dafür gibt es am 9. Januar eine konzertante „Fledermaus“. Nicht fehlt „Die Zauberflöte“, nicht „Otello“ doch sind auch Andrew Lloyd Webber und Paul Abraham zugegen, mit dem Musical „Sunset Boulevard“ der eine, mit der Jazz-Operette „Die Blume von Hawaii“ der andere. Und jetzt höre ich auf, Opern-Facts zu reihen und gebe der Hoffnung Ausdruck, daß mein geschätzter Kollege S. sich dieser Aufgabe hingebungsvoll hingibt.

Lüner Solistin Mirijam Contzen im philharmonischen Konzert

Gleiches gilt für die Konzertreihen, an denen stark beeindruckt, daß sie alle schon bei der ersten Präsentation des Programms bis zur Zugabe (Scherz!) durchgeplant sind. Träume und Phantasien, so Generalmusikdirektor Gabriel Feltz, seien so etwas wie das Leitmotiv der kommenden Saison, die seine vierte in Dortmund sein wird. Übrigens wird beim 8. Konzert am 9.und 10. Mai 2017 die Geigerin Mirijam Contzen zu hören sein, die in Lünen aufwuchs und seit etlichen Jahren das Musikfestival auf Schloß Cappenberg leitet (das in diesem Jahr wegen Renovierung des Schlosses ausfällt). Mittlerweile zählt sie zu den Großen der internationalen Solistenszene. In Dortmund wird sie in Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur op. 35 zu hören sein.

Open Air auf dem Friedensplatz

Und endlich gibt es Open Air Klassik auf dem Dortmunder Friedensplatz! Der Cityring macht’s möglich (und verkauft die Eintrittskarten). Am Freitag, 26. August, startet die vierteilige Reihe mit einer Sommernacht der Oper, mit La Traviata und Zigeunerchor (heißt nun mal so). Am darauffolgenden Samstag ist unter dem Titel „Groove Symphony“ „ein perfekter Mix aus Soul, Elektro, Klassik und Hip Hop“ zu hören, die Gruppe Moonbootica und Philharmoniker spielen gemeinsam auf.

Sonntag ist dann um 11 Uhr Familienkonzert unter dem Titel „Orchesterolympiade“ Musiker im Trainingsanzug treten an zum Höher, Schneller, Weiter der Instrumente, und am Pult steht Gabriel Feltz höchstselbst. Na, das wird was werden. Abends dann schließlich die Musicalgala „A Night full of Stars“. Es dirigiert Philipp Armbruster, es singen Alexander Klaws, Patricia Meeden und Morgan Moody.

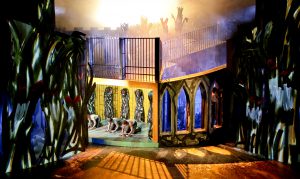

Schauspielhaus (Foto: Laura Sander/Theater Dortmund)

Schwanensee ist wieder da

Und jetzt gucken wir noch kurz, was Ballettdirektor Xin Peng Wang anzubieten hat. Bei seinen Premieren gibt es einen „Faust II – Erlösung“, und bei den Wiederaufnahmen „Faust I – Gewissen!“. „Schwanensee“ kommt wieder, und von besonderer Delikatesse ist sicherlich die Präsentation dreier Choreographien von Johan Inger, Richard Siegal und Edward Clug unter dem Titel „Kontraste“. An zwei Wochenenden (24./25.9.2016, 24./25.6.2017) spenden die Ballettgalas XXIV und XXV (also 24 und 25) Glanz. Und wie immer gilt besonders für das Ballett der Rat: Man mühe rechtzeitig sich um Karten, denn allzu schnell sind sie vergriffen.

Weihnachten wird es eng im Kinder- und Jugendtheater

Zu guter Letzt das Kinder- und Jugendtheater (KJT), das sich tapfer und mit Erfolg bemüht, alle Kinder zu erreichen, auch die benachteiligten, und dessen Produktionen sich immer auch um Solidarität, Fairneß und Gerechtigkeit drehen. In „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel gehen „ein Hoch- und ein Tiefbegabter“ (KJT-Chef Andreas Gruhn) auf erfolgreiche Verbrecherjagd, ein bißchen so wie weiland Kästners „Emil und die Detektive“. Jörg Menke-Peitzmeyers „Strafraumszenen“ drehen sich um Fußball und Rassismus, es gibt ein Flüchtlingsprojekt („Say it loud II – Stories from the brave new world“) und im Sckelly etwas für Kinder ab 4 Jahren („Dreier steht Kopf“ von Carsten Brandau).

Das Weihnachtsstück heißt „Der falsche Prinz“, Andreas Gruhn schrieb es nach der Vorlage von Wilhelm Hauff. Uraufführung ist am 11. November, und dann wird gespielt und gespielt und gespielt. Leider aber nicht im Großen Haus, denn das wird ja renoviert. An der Sckellstraße aber sind die Plätze knapp, nur zwei Drittel der sonstigen Menge stehen zur Verfügung.

Auslastung lag bei 73,1 Prozent

Viel Theater. Viel Oper, viel Ballett und viel Konzert. Und in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, um nur die nächstliegenden städtischen Bühnen der Umgebung zu nennen, gibt es auch attraktive Angebote. Da muß man sich strecken, wenn man mithalten will. 73,1 Prozent durchschnittliche Auslastung aller Veranstaltungen hat Bettina Pesch ausgerechnet, Gabriel Feltz hält eine Zielmarke von 80 Prozent für realistisch. Und dann wäre statistisch gesehen ja immer noch Luft nach oben. Jedenfalls lasten im Moment keine lähmenden Sparzwänge auf dem Dortmunder Theater. Und das ist auch gut so.

Wer jetzt noch mehr wissen möchte, sei auf die Internetseite des Dortmunder Theaters verwiesen: www.theaterdo.de

Die neuen Programmbücher, in denen alles steht, liegen an der Theaterkasse im Opernhaus aus und können kostenlos mitgenommen werden.