„Vorhofflattern“: Ein erregender Theaterabend

Was könnte man sich wieder aufregen: Über die miese Qualität von Taschentüchern heutzutage. Über die Scheiß-Tölen in der Stadt. Über Menschen auf Rolltreppen. Über die Erderwärmung und das trotzdem schlechte Wetter.

Wenn der Wutbürger sein eigenes Genörgel dann nicht mehr ertragen kann, besucht er einen Wut-Workshop. Dort sitzt er, probiert Modellbau als Substitution und versucht, konstruktiv mit seiner Wut umzugehen, was so einfach nicht ist: „Ich hasse Menschen, Tiere und Pflanzen. Aber Steine sind okay.“

„Vorhofflattern“ heißt das Stück von „artscenico performing arts“, das in Kooperation mit dem Dortmunder Theater im Depot und dem Theater Rottstraße in Bochum entstand. Die Gruppe um Rolf Dennemann, eigentlich Spezialist für ortsspezifische Inszenierungen, spielt diesmal nicht im Freien, nicht im Hotel oder auf dem Fried- oder Bauernhof, sondern ganz profan auf der Theaterbühne. Wut rauslassen lässt sich schließlich überall.

Wie ein überdimensionierter Stammtisch wirkt der schwarze lange Tisch, an dem die Darsteller (Karin Moog, Maximilian Strestik, Matthias Hecht, Manuela Stüßer) sitzen und Dampf ablassen. Was er seinen Darstellern in den Mund legt, hat Dennemann (Autor und Regisseur des Stücks) collagiert: Es sind Sätze aus Kommentaren in Sozialen Netzwerken und Internet-Foren, aufgeschnappt in Kneipen, gelesen in Leserbriefen. Es ist die vielleicht verzerrte, aber ungeschminkte öffentliche Meinung, die hier wütet: schreiend, zeternd, motzend, nörgelnd.

Um diesen Zustand der Dauer-Erregung auf der Bühne zu visualisieren, hat Dennemann starke Bilder gefunden. Schon vom Ankündigungsflyer glotzt schweinsäugig ein Pitbull in Lauerstellung. Im Stück taucht der Hund als Wackel-Dackel auf: Der Mensch (der Deutsche?) als ängstlich-angepasster Ja-Sager, dessen aufgestaute negative Energien sich an Nichtigkeiten entzünden und explodieren. Die vier Darsteller kommen und verschwinden wie Handpuppen im Puppentheater hinter ihrem schwarzen Podest und regen sich künstlich auf: Gegeben wird ein großartiges Wut-Theater der großen Posen.

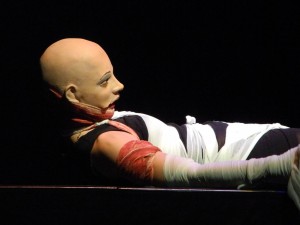

Doch dann, plötzlich, bewegt sich ein Wesen auf dem Tisch. Es kriecht und schlängelt sich wie ein Wurm, und es ist zu groß, um es zu ignorieren. Die Workshop-Teilnehmer versuchen es, aber es wird nicht gelingen. Ist es etwa das hässliche, ungeliebte und bedürftige Selbst der Wütenden? Diese beginnen damit, das Wesen zu bandagieren wie eine Mumie. Die kümmerliche Kreatur muss gebändigt werden.

In einer eingespielten Simultan-Übersetzung der Rede eines schwedischen Arztes lernt der Zuschauer dann: Das Wesen steht für das Opfer eines Bombenanschlags. Trotz schlimmster Verletzungen kämpfe die Frau jeden Tag um eine bessere Zukunft im eigenen Körper. „Wir Menschen sind Wesen, die mit Narben gesund weiterleben können“, heißt es leider etwas aufdringlich, während sich die Bandagierte oben auf dem Podest sinnfällig ihrer Fesseln entledigt. Photini Meletiadis heißt die Tänzerin unter den Bandagen. Ihr Aufbegehren ist existenziell, ihre pure Körperlichkeit steht in krassem Gegensatz zum nun umso sinnloser scheinenden Aufbegehren der Unversehrten.

Diese, die vier Wut-Bürger, kauern am Ende unterm Tisch in vier kleinen Kabinen, gefangen im eigenen Unvermögen, mit der Welt und vor allem sich selbst klarzukommen.