Seelenfenster geöffnet: Tschaikowskys „Eugen Onegin“ in Krefeld-Mönchengladbach

Sofia Poulopoulou als Tatjana in der Inszenierung von Helen Malkowsky am Theater Mönchengladbach. (Foto: Matthias Stute)

„Eugen Onegin“ hat in diesem Jahr Konjunktur in Nordrhein-Westfalen. Bonn, Düsseldorf und Krefeld-Mönchengladbach zeigten Peter Tschaikowskys Meisterwerk. In Mönchengladbach wird die Inszenierung nun wieder aufgenommen.

Am 25. Februar dieses Jahres näherte sich Michael Thalheimer in Düsseldorf den „Lyrischen Szenen“ in einem harten hölzernen Verschlag von Henrik Ahr mit strengem, unbestechlich beobachtendem Minimalismus, gestützt von der leidenschaftlichen Lesart des neuen GMD der Rheinoper, Vitali Alekseenok (Wiederaufnahme war am 28. September). Nur eine Woche später präsentierte Regie-Shootingstar Vasily Barkhatov eine detailverliebte, psychologisch präzise Version der tragisch verfehlten Liebesgeschichte in opulenten Bildern von Zinovy Margolin an der Oper Bonn, begeisternd flexibel und transparent dirigiert vom neuen GMD des Theaters Hagen, Hermes Helfricht.

Einleuchtend erzählte Geschichten

Die Neuinszenierung in Mönchengladbach, die jetzt wieder aufgenommen und ab 16. November in Krefeld gezeigt wird, stammt von Helen Malkowsky, Wieder einmal stellt sie unter Beweis, wie einleuchtend sie eine Geschichte zu erzählen, wie unverkünstelt sie Figuren führen und Konstellationen entwickeln kann. Originelle, aber nie aufgesetzte Konzepte entwickelte die Professorin für Musiktheaterregie und Szenische Interpretation an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien schon vor 20 Jahren, als sie in Nürnberg „Der fliegende Holländer“ oder Aribert Reimanns „Melusine“ mit Sensibilität für metaphorische Bühnenlösungen in szenische Psychogramme verwandelte. In ihre Zeit als Operndirektorin in Bielefeld (2010 bis 2013) fielen die faszinierend doppelbödigen „Contes d’Hoffmann“; an den Vereinigten Bühnen Krefeld-Mönchengladbach entdeckte sie bereits in Tschaikowskys „Mazeppa“ ebenso wie in Verdis „Stiffelio“ und Ambroise Thomas‘ „Hamlet“ die heute relevanten Aspekte der Stoffe.

Nun also „Eugen Onegin“: Der junge, schlanke Dandy bricht absichtslos in die bleigraue Welt auf Larinas Gut ein, sein goldener Rock (Kostüme: Anna-Sophie Lienbacher) spiegelt die zögerliche Faszination der Frauen wieder, stellt aber auch seine in diesen stumpfen Räumen schillernde Exotik aus. Malkowksy erfindet keine Charakterzüge über die im Stück angelegten hinaus, aber sie schärft das Profil der Menschen, indem sie – ähnlich wie Dietrich Hilsdorf in seiner sensationellen Kölner Inszenierung vor zehn Jahren – genau beobachtet. Sie arbeitet mit sprechenden Gesten und offenbarenden Konstellationen: Larina (Katarzyna Kuncio) ist eine pragmatisch gewordene Frau in mittlerem Alter, Filipjewna (Satik Tumyan) ein sympathisch mütterliches Wesen, gezeichnet mit feinem Humor.

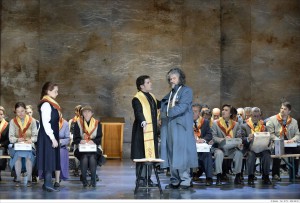

„Das Glück, es war so nah“: Tatjana (Sofia Poulopoulou) und Onegin (Rafael Bruck) verfehlen sich auf tragische Weise. (Foto: Matthias Stutte)

Vor den vermauerten oder zugeklebten stilisierten Fenstern der Bühne Tatjana Ivschinas fehlt der verträumten Tatjana mit ihren langen dunklen Haaren ebenso die Wärme wie dem Licht, das eine Trauergesellschaft in fahle Helle kleidet. Offenbar ist der Gutsherr verstorben; Damen und Herren mit Mantel und Hut in Schwarz kondolieren. Der Vorsänger (Irakli Silagadze) singt tonschön und entspannt, wie es selten in dieser kleinen Partie zu erleben ist.

Nuancen von bösem Gelb

Die Briefszene gestaltet die vorzüglich dunkelglühend singende Sofia Poulopoulou – in weißem Kleid und barfuß ganz bei sich selbst – als einen verzweifelt-feurigen Ausbruchs- und Erweckungsmoment. Das Chaos ihrer Gefühls- und Gedankensplitter kritzelt sie auf Papier, das sie von den halb blinden, halb von Regentränen benetzten Fenstern kratzt, und bindet die Blätter zuletzt zu einem Konvolut. Das Öffnen eines der Fenster mag eine konventionelle Metapher sein: Malkowsky inszeniert es als ein ergreifendes Befreiungserlebnis. Die Zurückweisung Tatjanas wiederum wird zur Charakterstudie Onegins. Gelangweiltes Wohlwollen, unterschätzende Belehrung: Rafael Bruck gestaltet diesen Moment wort- und klangsensibel.

Beim Namensfest Tatjanas tragen die Protagonisten wie die geschwätzigen Gäste Kostüme in den Nuancen von bösem Gelb. Die Inszenierung schildert, wie sich Lenski, vom Alkohol benebelt, in seine Eifersucht hineinsteigert. Wie sorgfältig auch Nebenfiguren gezeichnet werden, ist am Triquet von Arthur Meunier abzulesen: Endlich einmal kein übergriffiger Fummler oder kasperlhafter Trottel, sondern ein sanft frustrierter, still mitwissender Charmeur mit leichtem Hang zur Selbstübersteigerung. Eine Studie, die Meunier auch durch solides gesangliches Gestalten aufwertet.

Nur die Olga der leuchtend leicht singenden Kejti Karaj aus dem Opernstudio Niederrhein bleibt etwas zu sehr am Rande. Das ist aber angemessen, denn das „Kind“ ist nichts weiter als eine Projektionsfigur der romantisch übersteigerten Wünsche des Dichters Lenski, die beim verhängnisvollen Tanz mit Onegin nichts, aber auch gar nichts provoziert. Lenski ist bei Woongyi Lee, ausgestattet mit einem fast überpräsent in der Maske gebildeten, in der Höhe gezwungenen und daher nicht immer intonationsreinen Tenor, ein verstiegener junger Mann, der sich im Duell todesbereit präsentiert. Seine Arie singt Lee mit gestalterischem Feinsinn. Nicht der widerstrebende Onegin erschießt ihn, sondern die Pistole entlädt sich, während jener mit dem Sekundanten ringt. Gereon Grundmann ist der düstere Hüter der Duellregeln und wirkt damit wie ein metaphorischer Repräsentant einer obstruktiven Ordnung, die es wieder herzustellen gilt. Matthias Wippich als balsamfrei singender Fürst Gremin ist im letzten Bild dann der Katalysator für die finale Lebenskatastrophe Onegins.

Die Niederrheinischen Sinfoniker und der Opernchor Krefeld-Mönchengladbach, einstudiert von Michael Preiser, haben in GMD Mihkel Kütson einen erfahrenen Kenner der russischen Romantik am Pult. Kütson hat auch „Mazeppa“ dirigiert und sich mit CD-Aufnahmen entlegenen russischen Repertoires etwa von Alexander Glazunov und Mili Balakirev hervorgetan. Das Orchester überzeugt mit einem dunkel-weichen Klang und ist auch in dramatischen Momenten nie unkontrolliert massiv. Kütson sorgt für sorgfältig gestaltete Tempi und Übergänge, einen überlegten Aufbau emotionaler Spannungen, lyrische Finesse und wehmütige Pastellfarben. Die Konkurrenz mit Düsseldorf und Bonn müssen die Niederrheiner nicht scheuen.

Eine weitere Vorstellung am 10. Oktober in Mönchengladbach-Rheydt. Premiere in Krefeld ist am 16. November, weitere Termine am 20.11., am 5., 14., 29.12 sowie 10.01., 4. und 14.02.2025. Info: https://theater-kr-mg.de/spielplan/eugen-onegin/