„Sinnverlust ist Lustgewinn“: Zum Tod des Dichters und Cartoonisten F. W. Bernstein

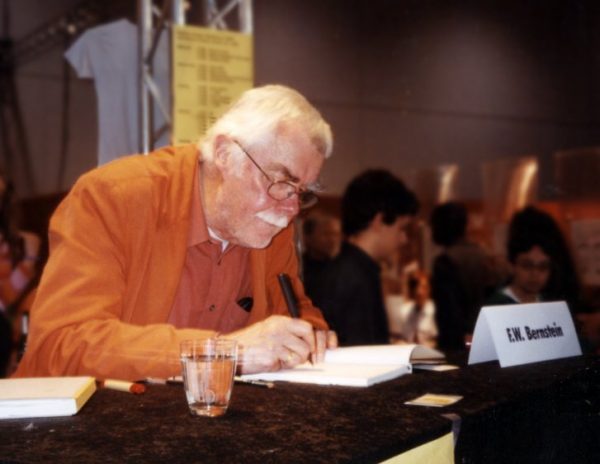

F. W. Bernstein 2005 auf der Frankfurter Buchmesse. (Foto: Wikimedia Commons / self-made by User:Fb78 – Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fb78 – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Abermals eine betrübliche Nachricht aus den höheren Gefilden der Kultur und der Komik: Der Dichter und Cartoonist F. W. Bernstein (bürgerlich: Fritz Weigle) ist gestern mit 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Ihm höchstpersönlich verdanken wir auch den unverwüstlichen Zweizeiler, der in keiner Sprichwortsammlung fehlen darf: „Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche“.

Legendär ist Bernsteins enge, zeitweise geradezu symbiotische Zusammenarbeit mit Robert Gernhardt und F. K. Waechter. Diese drei vielfach begabten Künstler bildeten den Kern der nachmals berühmten „Neuen Frankfurter Schule“ des parodistischen Humors. Das grandiose Trio steigerte sich insbesondere mit „WimS“ („Welt im Spiegel“, von 1964 bis 1976 Beilage der Satire-Zeitschrift „Pardon“) in wunderbaren Nonsens hinein, wie man ihn in Nachkriegs-Deutschland bis dahin nicht gekannt hatte. Bernstein war zuweilen der Schrägste, Sperrigste und Verschrobenste von ihnen. Und das will nichts Geringes heißen.

„Verse von schnatternder Wucht“

Wenn man sich davon überzeugen will, sollte man beispielsweise zu diesem Buch greifen, das wir vor Jahresfrist schon einmal vorgestellt haben: 2017 ist im Kunstmann-Verlag von F. W. Bernstein der Band mit dem bezeichnenden Titel „Frische Gedichte“ erschienen. Als „Mein Programm“ stellte Bernstein dieser Gedichtsammlung solche erhabenen Zeilen voran: „Ihr sucht / Verse von schnatternder Wucht? / Ihr findet sie hier: / Alle von mir“.

Bei F. W. Bernstein kam unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wurde nicht geduldet. Kein Thema war ihm zu gering. Vieles hat er auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens lag dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.

Bei F. W. Bernstein kam unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wurde nicht geduldet. Kein Thema war ihm zu gering. Vieles hat er auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens lag dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.

Bloß nicht auf dem Bedeutungshocker sitzen

Unter dem demütigen Titel „So möcht ich dichten können“ heißt es über ein in diesem Sinne offenbar vorbildliches Oktett von Mendelssohn: „Das geht so froh über alle Zäune und umhuscht all / die üblen Möbel, die in der Lyrik herumstehen: / Tiefentisch, Bedeutungshocker, Sesselernst, / das Symbolbüffet, das Vertiko für Relevanzen“.

Kein Wunder, dass sich Bernstein gerade an Rilke rieb, der ja nicht einmal über Wurzelbürsten gedichtet habe. Auch Büstenhalter, Hosenträger und Wasserhähne habe kein Dichterfürst gebührend besungen. Bernstein hat Rilke derweil so ernüchtert parodiert: „Wer jetzt kein Geld hat, der kriegt keines mehr.“ Rilke also ganz und gar nicht. Hingegen könnte man meinen, bei Bernstein zuweilen einen leisen Nachklang von Heinrich Heine oder auch Ringelnatz zu vernehmen. Nein? Na, dann eben nicht.

„Die Zeit ist um. Es ist so weit…“

Der Mann gab sich jedenfalls so nonchalant, dass manche es stellenweise für Larifari halten mochten. Doch dahinter verbarg sich bei näherem Hinsehen und Hinhören ungleich mehr, melancholisches Leiden am Zustand der Welt inbegriffen. Apropos: „Weltende“ klingt bei Bernstein so gar nicht gravitätisch. Hört nur her:

„Die Zeit ist um. Es ist so weit. / Wir sind schon in der Nachspielzeit. / Schlusspfiff! Jetzt wird auferstanden! / Skelette raus, soweit vorhanden; / auf die Bühne zum Finale! / Weltgericht!“

Doch er konnte es auch zum Heulen schön und anrührend. Man lese sein bewusst schmuckloses „Nachruf“-Gedicht zum Tod von Robert Gernhardt – und schweige auch dabei andächtig still.

_________________________

F.W. Bernstein: „Frische Gedichte“. Verlag Antje Kunstmann, München. 208 Seiten, 18 Euro.

Als grundlegende Ergänzung empfiehlt sich der ebenfalls bei Kunstmann (bereits anno 2003) erschienene Band „Die Gedichte“.

_________________________

P. S.: Im Himmel wird wohl große Freude herrschen und des herzlichen Gelächters wird kein Ende sein, wenn sich Bernstein, Gernhardt und Waechter jetzt dort treffen.