Ein großer Erfolg zur Eröffnung der Saison der Kölner Oper! Sergej Prokofjews „Krieg und Frieden“ nach dem Roman Lew Tolstois sorgte nicht nur für begeisterte Kritiken, sondern bei der letzten Vorstellung auch für einen Beinahe-Tumult vor der Kasse: Hätte der Intendant nicht kurzfristig Stehplätze zur Verfügung gestellt, wären wohl einige Opernbesucher frustriert nach Hause gegangen.

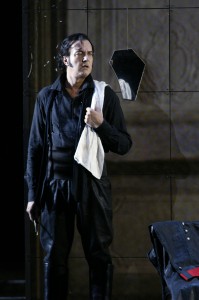

Der Krieg: Matthias Klink als von Schmerz und Qual gekrümmter Pierre Besuchow - eine der drei Hauptfiguren von Prokofjews Oper. Foto: Karl und Monika Forst

Mit „Krieg und Frieden“ hat Uwe Eric Laufenberg, seit 2009 amtierender Intendant der Oper, einen zweiten grandiosen Erfolg verbuchen können – nach der bejubelten Uraufführung von Karlheinz Stockhausens „Sonntag aus Licht“ in der vergangenen Spielzeit. Doch die künstlerischen Großtaten, obwohl vom Publikum angenommen und mit viel Beifall bedacht, sind auch ein Grund für fortlaufende Querelen um die finanzielle Ausstattung der Bühnen Köln. Denn auf der einen Seite stehen die politischen Erwartungen, die Oper Köln solle in der oberen Liga der deutschen Bühnen mitspielen – was für eine Millionenstadt kein überzogenes Ziel ist. Auf der anderen Seite dräut eine chronische Unterfinanzierung von Oper und Schauspiel. In der vergangenen Spielzeit 2010/11 lag das Defizit bei fünf Millionen Euro, die aus den Rücklagen entnommen werden müssen. Die Stadt, die in einer tiefen Finanzkrise steckt, finanziert die Eigenbetriebe mit knapp 48 Millionen pro Jahr.

Ein künstlerischer Erfolg – die Uraufführung von „Sonntag aus Licht“ – und ein Gastspiel in China haben die Finanzierungslücke kräftig erweitert. Dazu ist die Verteilung der Mittel zwischen Oper und Schauspiel nicht geregelt. Und die Bühnen müssen dazu noch Tarifsteigerungen für 700 Mitarbeiter selbst auffangen; das sind 700.000 Euro. Erschwerend kommt eine Kürzung im laufenden Spielbetrieb von 1,4 Millionen Euro dazu – so der Geschäftsführender Direktor der beiden Bühnen, Patrick Wassenbauer.

Vor diesem Hintergrund hat die Deutschsprachige Opernkonferenz jetzt die Stadt Köln aufgefordert, für eine solide finanzielle Ausstattung der Oper Köln zu sorgen. „Es ist eine Zumutung für die Kölner Oper, um jeden Euro eines künstlerischen Etats feilschen zu müssen“ sagte der Vorsitzende der Opernkonferenz, der Frankfurter Opernintendant Bernd Loebe, anlässlich der Herbstsitzung der Konferenz in Zürich. So sei eine seriöse künstlerische Planung eines städtischen Opernhauses nicht möglich. Das Aufzehren der Rücklagen durch die laufenden Aufgaben macht aus Sicht der Opernkonferenz deutlich, dass die Kölner Oper einen zusätzlichen Zuschussbedarf von mindestens fünf Millionen Euro hat. Der Kölner Kulturdezernent Georg Quander hatte im September noch von sieben Millionen gesprochen, wenn Köln mit Städten wie Frankfurt, Stuttgart und Dresden gleich ziehen solle.

Nun kann sich die Oper Köln das unbezweifelbare Verdienst anrechnen lassen, „Krieg und Frieden“ in einer weitgehend den ursprünglichen Intentionen Prokofjews entsprechenden Fassung auf die Bühne gebracht zu haben. Prokofjews Lieblings- und Schmerzenskind, 1941 kurz vor dem Einmarsch der Deutschen in Russland begonnen, sollte eine Oper über die Glücks- und Sinnsuche von Menschen in einer erstarrten, vergnügungssüchtigen, moralisch morschen Gesellschaft werden. Prokofjew wollte, ganz im Sinne Tolstois, die Menschen in ihrer Suche nach Sinn, Liebe, Erfüllung darstellen – und ihr Scheitern im Strudel historischer Ereignisse, die sie weder vorhersehen noch verantworten konnten.Die Verknüpfung individueller Schicksale mit dem ehernen Gang einer unberechenbaren Geschichte: das ist Tolstois Thema, und das interessierte Prokofjews seit der Jugendlektüre des Buchs.

Doch Prokofjews Pläne erwiesen sich als Schaum: Der überraschende Kriegsbeginn, die Parallele von 1941 mit dem Überfall Napoleons 1812 und dem alle Stände einigenden nationalen Widerstand legte es nahe, die patriotischen und heroischen Momente zu Lasten der intimen Szenen herauszustellen. Prokofjew arbeitete das Werk mehrmals um, ergänzte es durch Massenchöre und ein Sieges-Finale, das wohl den „vaterländischen“ Krieg gegen Napoleon mit dem aktuellen Niederringen von Hitlers Armeen in Bezug bringen sollte. Behindert und bedrängt von der sowjetischen Kulturbürokratie und ständig bedroht von der Gefahr, ein Opfer der Willkür des stalinistischen Terrors zu werden, konnte Prokofjew seine Oper nie vollständig auf der Bühne erleben. Die Uraufführung einer kritischen Edition, die der Fassung letzter Hand Prokofjews entsprach, fand erst 1959 in Moskau statt. Der Ruch der Propaganda-Oper erschwerte die Rezeption zumal im Westen. In der DDR fand die Erstaufführung 1961 in Leipzig statt, in der Bundesrepublik gab man „Krieg und Frieden“ in einer Bearbeitung erstmals 1969 in Gelsenkirchen – ohne nachhaltigen Widerhall.

In Köln reduzierten Dirigent Michael Sanderling und Regisseur Nicolas Brieger das Werk auf dreieinhalb Stunden Spieldauer. Dabei verzichten sie auf die retardierenden Volks- und Massenchöre, mit denen Prokofjew das Werk zum sowjetischen Monumental-Spektakel aufblasen sollte. Von den dreizehn Bildern erfasst der Rotstift das achte, große Teile des zehnten und das Triumph-Finale; die Gestalt des Generals Kutusow entfällt als einzige größere Partie.

Die Kürzungen ermöglichen Brieger, die Geschichte der Hauptpersonen ins Zentrum zu rücken und den Bruch zwischen einem intimen Drama und einer epischen Historienerzählung zu überbrücken. So holt er eine Intention Tolstois zurück: Er verknüpft konzentrierter die Fäden des einzelnen Schicksals mit den Strängen der allgemeinen Ereignisse. Bühnenbildner Raimund Bauer hat ihm dafür Räume voll Melancholie, Verfall und Trostlosigkeit geschaffen. Die Wände, zwischen denen die großstädtische russische Gesellschaft feiert, tanzt und intrigiert, stehen mit ihren verblichenen Farben und leeren Supraporten für Verfall. Sie lassen sich rasch verschieben, öffnen oder schließen Räume, schaffen Perspektiven, konzentrieren den Blick auf bestimmte Personen.

Im zweiten Teil weitet Bauer die Bühne für die Moskauer Szenen, schafft einen tief nach hinten geöffneten Raum, in dem sich Mord und Vergewaltigung, Aufmärsche und Todeskarawanen, Brand und Kampf ereignen. In dieser Leere verlieren sich die Menschen auch am Ende der Oper: Brieger lässt den Schluss offen; die Schicksale, die uns für gut drei Stunden vor Augen gestellt wurden, verlieren sich in der fahlen, verrauchten Weite dieser zerstörten Welt. Was bleibt, ist ein lesender Pierre Besuchow am Ende: Ein Mensch, der zu sich selbst gefunden hat, ein intensives Bild für einen möglichen Aufbruch, die Ahnung einer heilenden Welt.

Ein Plus der Kölner Inszenierung ist die fein abgestimmte, psychologisch dichte Personenregie Briegers. Kein Blick, keine Geste bleibt dem Zufall überlassen. Brieger findet auch die Kraft zu Bildern, die über sich hinausweisen: Wenn Fürst Andrej zum ersten Mal seine spätere große Liebe Natascha sieht, strecken beide die Arme nacheinander aus, erreichen sich aber nicht. Die dritte Szene, der Besuch von Natascha Rostows Familie beim alten Fürsten Bolkonski, ist ein Kabinettstück vollendeter Charakterisierungskunst. Der Alte zeigt schon in seiner Kleidung (stets treffende Kostüme: Andrea Schmidt-Futterer), dass er die rangniederen und verarmten Rostows verachtet; er tritt ihnen nachlässig mit langer Unterhose unter dem Hausmantel gegenüber.

Aber auch die Reaktionen der Frauen – die verängstigte, gleichwohl selbstbewusste Natascha, die vom Schmerz über ihre Arroganz durchfahrene Marja Bolkonskaja – sind subtil beobachtet und so differenziert wie Tschechow’sche Charaktere ausgearbeitet. In den Massenszenen versucht Brieger, peinlichen Realismus zu vermeiden, wenn er auch schonungslos sexuelle Gewalt und enthemmte Brutalität zeigt. Einzig die Szene mit Napoleon (ausdrucksstark: Miljenko Turk) hätte durch weniger rabiate Parodie gewonnen: Ein haltloser Kretin, der auf dem Sandkasten liegt und Fähnchen steckt, wirkt weder schillernd noch gefährlich.

Zum Szenischen tritt in Köln gleichrangig das Musikalische: Michael Sanderling beherrscht die dröhnenden Klangmassen, die Momenteheroischer Wucht, mehr noch aber die differenzierte Gestaltung der kammermusikalischen, farbenreichen Szenen. Der berühmte h-Moll-Walzer changiert zwischen verhangener Trauer und lasziver Schmeichelei; die großen orchestralen Schilderungen sind in ihren Mussorgsky-Anklängen, ihrer lapidaren Schwere und melancholischen Tönung getroffen. Sanderling erweist sich als kompetenter Sänger-Begleiter, der das ausgezeichnet aufspielende Gürzenich-Orchester im rechten Moment zurücknehmen kann, der aber auch wundervollen kammermusikalischen und solistischen Details zu ihrem Recht verhilft.

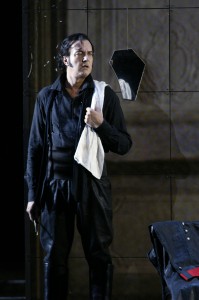

Johannes Martin Kränzle als Fürst Andrej. Foto: Klaus und Monika Forster

Den Sängern tut eine solch kooperative Stütze gut: Johannes Martin Kränzle beweist als Andrej wieder, dass er sich in die erste Riege emporgesungen hat. Den Charakter des noblen, aber traumatisierten und zutiefst vom Leben verunsicherten Fürsten erfasst er in der Farbe seines Baritons, aber auch in seinem bewussten, präzis ausgeformten Spiel.

Für die Natascha Olesya Golovnevas gilt Gleiches: Sie

erfüllt die ariosen Teile ihrer Partie mit dem intensiven Glanz eines sicher positionierten Soprans, führt den Atem nahezu perfekt, singt ein strömendes Legato und beherrscht nach der Nervosität der Premiere auch die Lautstärke mancher zu massiv angelegter Spitzentöne. Matthias Klink ist vom Charakter seines Tenors und von der Erscheinung als grüblerischer Intellektueller eine ideale Verkörperung des Grafen Pierre. Er, die „Klammer“ des Geschehens, wirkt glaubwürdig als entschiedener Gegenspieler des schmierigen Anatol Kuragin (wirkungsvoll: Mirko Roschkowski) wie als von Angst geschütteltes und von jeder Orientierung verlassenes Opfer des französischen Terrors. Dass Manfred Fink die treuherzige Verkörperung der weisen russischen Volksseele, den bäuerlichen Philosophen Platon Karatajew, behutsam zurücknimmt, nimmt der Figur ihren aufdringlichen Symbolcharakter.

Olesya Golovneva als Natascha. Foto: Karl und Monika Forster

Prokofjews Werk wäre eine Sache großer Bühnen – und nach dem Erfolg der Kölner Aufführungsserie sollte man sich von Hamburg bis Wien ernstlich überlegen, ob man auf diese beeindruckende, musikalisch wie szenisch dankbare Oper im Repertoire verzichten kann. Es wäre eine längst fällige Wiedergutmachung an Prokofjews ambitioniertestem Werk. Und in Köln ist zu hoffen, dass „Krieg und Frieden“ wieder aufgenommen wird.