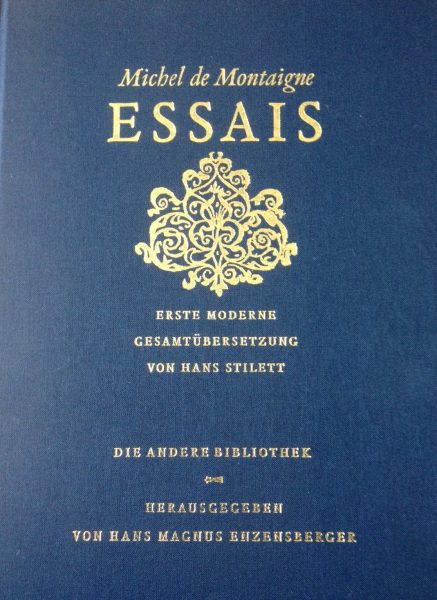

Die „Essais“ des Michel de Montaigne und ihr deutscher Übersetzer – doppelte Ermutigung zum unzeitgemäßen Leben

Mit seinem singulären Übersetzungswerk wurde der unter dem messerscharfen Pseudonym „Hans Stilett“ veröffentlichende Hans A. Stiehl in zwei Jahrzehnten zur kraftvollsten deutschen Stimme des Humanisten Michel de Montaigne (1533-1592). Ich hatte 2008 das Vergnügen, mit Hans Stilett bei seiner Lesung am Theater an der Ruhr ein Bühnengespräch zu führen. Der 86-Jährige beeindruckte dabei – wie sein Vorbild Montaigne – durch Geistesgegenwart, Humor und enzyklopädisches Wissen.

Mit seinem singulären Übersetzungswerk wurde der unter dem messerscharfen Pseudonym „Hans Stilett“ veröffentlichende Hans A. Stiehl in zwei Jahrzehnten zur kraftvollsten deutschen Stimme des Humanisten Michel de Montaigne (1533-1592). Ich hatte 2008 das Vergnügen, mit Hans Stilett bei seiner Lesung am Theater an der Ruhr ein Bühnengespräch zu führen. Der 86-Jährige beeindruckte dabei – wie sein Vorbild Montaigne – durch Geistesgegenwart, Humor und enzyklopädisches Wissen.

Stilett (1922-2015) lebte, schrieb und übersetzte in Bonn. Im Brotberuf war er jahrzehntelang als Fremdsprachenredakteur beim Bundespresseamt tätig. Nach dem Ende seiner Berufstätigkeit und neben eigener schriftstellerischen Arbeit wagte er einen couragierten Neuanfang und begann, an der Universität zu Bonn Vergleichende Literaturwissenschaft, Germanistik und Philosophie zu studieren. 1989 schloss Stiehl seine Dissertation über Montaignes „Reisetagebuch“ ab.

In deren Rahmen hatte er bereits mit der eigenen Übertragung einzelner Passagen des „Journal du voyage de Michel Montaigne en Italie“ begonnen. 1998 erschien dennoch zunächst seine Übertragung der „Essais“ Montaignes im Eichborn Verlag, die „erste moderne Gesamtübersetzung“. 2002 folgte dann die des vollständigen „Tagebuch(s) der Reise nach Italien über die Schweiz und Deutschland“. Für seine Arbeit wurde Stilett 2003 mit dem Schweizer Prix lémanique de la traduction ausgezeichnet. Seine „komparatistische“ Übersetzungsweise fand international Beachtung und seine deutsche Fassung des „Reisetagebuchs“ wurde gar der südkoreanischen Übertragung zugrunde gelegt.

„Relax, Baby, Deine Zeit ist begrenzt, bloß keinen Stress …“

Die Übersetzung der „Essais“ hatte bald phänomenalen Erfolg, sie wurde gerühmt als „die Wiedergeburt Montaignes in deutscher Sprache“ und viele Zehntausend Exemplare des Foliobandes konnten verkauft werden. Harald Schmidt schrieb dazu im Focus:

„Unsereins hat das Buch zum Beispiel gekauft, weil es so geil aussieht und sich so toll anfühlt, und plötzlich fängt man an drin rumzulesen und findet amtliche Äußerungen zu wirklich jedem Thema. Nach den ersten Lesestunden (…) lässt sich Montaigne schon mal für alle zukünftigen Fans so weit vereinfachen: ‚Relax, Baby, Deine Zeit ist begrenzt, bloß keinen Stress, shit happens.‘ Irgendwie beruhigend, weil schon um 1580 erkannt.“

Nach der Übersetzung der „Essais“ und des „Reisetagebuches“ arbeitete Hans Stilett auch an verschiedenen Auswahlbänden zu Montaigne – vor allem aber am Opus magnum „Von der Lust, auf dieser Erde zu leben. Wanderungen durch Montaignes Welten“. Insgesamt sicher ein gutes Vierteljahrhundert beschäftigte sich Hans Stilett mit dem lebensweisen Schriftsteller und Denker, übersetzte diesen frühen Mitbegründer einer Philosophie der Lebenskunst und rezipierte die weltweite Forschung über den Franzosen.

Hochachtung vor Lebewesen und Lebensweisen

„Lebendigem lebendig begegnen“ war das Motto, unter das Stilett seine Arbeit zu Montaigne gestellt hatte – denn Montaigne lebte zwar vor weniger als 500 Jahren, lebendig geblieben und hochaktuell sind sein Zugang zur Welt, sein Leben und Werk aber auch noch heute. Montaignes zeituntypischer Respekt vor Frauen und ihrem Intellekt, seine menschenfreundlichen Ideen zur Erziehung, seine tolerante Hochachtung vor anderen Lebewesen und Lebensweisen stechen heraus. Montaignes Leben und Denken auf großer Tour und im engeren Turm seines Schlosses sind, so Stilett, vor allem deshalb so reizvoll und der Beschäftigung wert, weil sie sich nicht auf einen Nenner bringen lassen, sondern voller Widersprüche sind – und weil Montaigne eben im Wissen dieser Widersprüchlichkeit lebte und schrieb.

„Dieses Buch, Leser, gibt redlich Rechenschaft“

Schillerndes Werk und Persönlichkeit, Erfahrungshunger und tiefes Nachdenken machen Montaigne so faszinierend – und natürlich sein enormes sprachliches Talent, seine Fähigkeit, Details und Zusammenhänge wahrzunehmen und auf den Punkt zu bringen. Montaignes Werk bietet einen Kosmos der Innenschau und mitfühlenden Welt-Anschauung – einen Kosmos, der immer neu erkundet werden will, obwohl Montaigne selbst in seiner „Essai“-Vorbemerkung „An den Leser“ kokett bescheiden genau davon abrät:

„Dieses Buch (…) ist meinen Angehörigen und Freunden zum persönlichen Gebrauch gewidmet, damit sie, wenn sie mich verloren haben (was bald der Fall sein wird), darin einige meiner Wesenszüge und Lebensumstände wiederfinden (…). Meine Fehler habe ich frank und frei aufgeschrieben, wie auch meine ungezwungene Lebensführung, soweit die Rücksicht auf die öffentliche Moral mir dies erlaubte. Hätte ich unter jenen Völkern mein Dasein verbracht, von denen man sagt, daß sie noch in der süßen Freiheit der ersten Naturgesetze leben, würde ich mich, das versichere ich dir, am liebsten rundum unverhüllt abgebildet haben, rundum nackt. Ich selber, Leser, bin also der Inhalt meines Buchs: Es gibt keinen vernünftigen Grund, daß du deine Muße auf so einen unbedeutenden, so nichtigen Gegenstand verwendest.“

Michel de Montaigne: Essais. Erste moderne Gesamtübersetzung von Hans Stilett. 7. korrigierte Auflage, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, Juni 2008