Kraftvolle „Hamletmaschine“ in Dortmund

Schwarz gewandete Totengräber weisen dem Publikum den Weg zu den Plätzen. „Willkommen in der Maschine“, raunt es bassig.

Im Vordergrund liegen schwarz gekleidete Menschen auf- und übereinander, im Hintergrund steht ein Totengräber am golden glitzernden DJ-Pult. Heiner Müller ist tot – aber was passiert mit seinem Text, seinen Ideen? Sie bleiben, werden aber neu gesampelt und mit neuen Unter- und Obertönen versehen – so die musikalische Umschreibung der Idee hinter der „Hamletmaschine“, die am Sonntag im Studio des Dortmunder Schauspiels Premiere hatte.

Man kann sich Heiner Müllers Stück aus dem Jahr 1977 vorstellen wie eine Collage aus Monolog-Fragmenten, gesprochen von zwei Figuren, die ebenso Hamlet und Ophelia sind wie die Schauspieler, die Hamlet und Ophelia spielen. Das neunseitige Stück ist trotz seiner Kürze eine gigantische Referenz-Maschine, ein hoch verdichteter Text über Kapitalismus und Sozialismus, Familie und Krieg, die kranke Gesellschaft und die Möglichkeiten des Theaters in ihr. Regisseur Uwe Schmieder, Ensemble-Mitglied am Dortmunder Schauspiel, mixt diesen Text nun neu zusammen, ergänzt ihn um weitere Texte Heiner Müllers und inszeniert diese Hamlet-Müller-Maschine mit dem und für den 50-köpfigen Dortmunder Sprechchor. Das Ergebnis ist Kraft, Rhythmus, pure Energie.

Das Publikum wolle „immer nur verstehen, nie eine Erfahrung machen“, ärgert sich Regisseur Schmieder im Programheft – eindeutig verstehen lässt sich Heiner Müllers Text allerdings auch nach eingehender Beschäftigung kaum, zumindest nicht endgültig. „Es gibt keine Lösung! Das ist die Lösung!“, ruft der Sprechchor den Zuschauern minutenlang eindringlich zu.

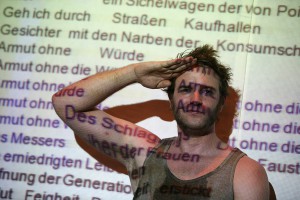

Die „Hamletmaschine“ ist die Wutrede eines Suchenden, so versteht sie Schmieder und so bringt er sie auf die Dortmunder Studiobühne. Die Regie setzt auf ein sinnliches Erlebnis, das einen durchrüttelt und involviert. Zwischen Bühne und Publikum gibt es keine klare Abgrenzung, kaum ein Entrinnen für die Zuschauer (Bühne: Jennifer Schulz, Udo Höderath, Birgit Rumpel). Der Musiker am DJ-Pult erzeugt live mit allerlei Gerätschaften Klänge, elektronisch und mechanisch: Es wirkt, als setze Ole Herbström mit seinen Obertönen und Vibrationen, Einspielern und Klangeffekten die Maschine immer wieder neu in Gang.

Dem Zuschauer bieten sich immer wieder Anknüpfungspunkte, in den Text und seine Themen einzutauchen – sei es die Kritik am Kapitalismus („Heil Coca Cola!“), seien es die Gedanken zu Aufständen und Revolutionen, die Heiner Müller mit Blick auf den ungarischen Volksaufstand 1956 schrieb und die Schmieder assoziativ mit der Ukraine heute verknüpft.

Packend Merle Wasmuth als Ophelia: Wie eine soeben dem Fluss entstiegene Wasserleiche, mit noch nassen Haaren und verlaufener Wimperntusche, ist sie bald die über-empfindsame, hysterische, vom Schmerz an der ewigen Wiederkehr des Bösen gepeinigte Welt-Mutter, um dann mit Hamlet-Darsteller Sebastian Graf nonchalant über das Theater heute zu scherzen: „Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel in der Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand.“

Der Sprechchor, den das Schauspiel als „17. Ensemblemitglied“ bezeichnet, ist in der Tat genau das: ein elementarer Bestandteil dieser Inszenierung. Die pure Präsenz der 50 Mitglieder macht einen Gutteil dieses kraftvollen Theaterabends aus. Der Chor singt, schreit, weint und klagt, die Mitglieder kriechen und kauern auf dem Boden, sie tanzen im Stroboskop-Licht und marschieren im Rhythmus des Textes. Vor allem aber sprechen sie wie aus einem Mund, sorgfältig und exakt einstudiert – eine enorme Leistung mit enormer Wirkung.

Nächste Termine hier

(Der Text erschien zuerst im Westfälischen Anzeiger, Hamm)