Martin Kippenberger und die Arena des Lebens-Wettkampfs – zwei Ausstellungen in Essen

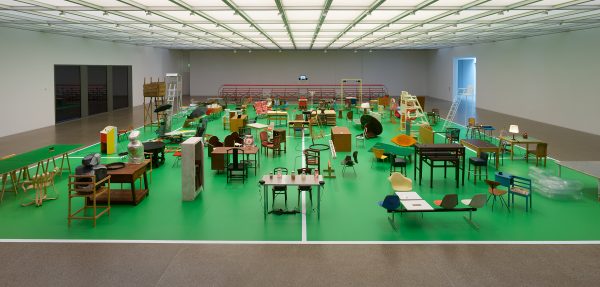

Sportfeld mit „Wimmelbild“: Essener Ausstellungsansicht von Martin Kippenbergers Installation „The Happy End of Franz Kafka’s ,Amerika'“ (Museum Folkwang, Essen, 2021 – © Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne – Foto: Simon Vogel)

Um einen flapsigen Spruch war Martin Kippenberger (1953-1997) nie verlegen. Von ihm stammt z. B. der Nonsens-Reim „Jetzt geh ich in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald.“ Vor allem aber sprudelten seine künstlerischen Ideen wie aus einem Füllhorn hervor.

Manchmal hat sich Kippenberger auch Zeit genommen und über Jahre hinweg am selben Projekt gearbeitet. Was daraus werden konnte, ist nun im Essener Museum Folkwang zu besichtigen: „The Happy End of Franz Kafka’s ‚Amerika‘“ heißt dieses Opus magnum, das sich auf einem 20 mal 23 Meter großen Fußballfeld erstreckt. Man kann entweder außen herum gehen oder seitwärts auf zwei Tribünen Platz nehmen.

Zu sehen sind 50 Tisch-Stuhl-Kombinationen, 32 Einzelstühle, Skulptur-Elemente, verschiedene Wachtürme und Hochsitze, dazu Videos, u. a. mit Cheerleader-Anfeuerungen. Folkwang-Chef Peter Gorschlüter findet, dass man das Ganze zuerst als „Wimmelbild“ wahrnimmt, bevor man sich auf die vielen Einzelheiten konzentrieren kann. Im Katalog wird jedes der vielen Ensembles näher erläutert. Jegliches Detail (einige Elemente stammen von befreundeten Künstler*innen) hat seine Geschichte, seinen Deutungs-Spielraum.

Auf Schienen rund ums Spiegelei: weitere Kippenberger-Installationsansicht aus Essen. (Museum Folkwang, Essen, 2021 – © Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne – Foto: Simon Vogel)

Wenige Stichworte: Ein von Kippenberger verwendeter Aldo-Rossi-Stuhl, Ikone modernen Designs, wurde gezielt durchlöchert – eine Reminiszenz an schusswütige Western-Filme. Auf einer Art Kinder-Karussell fahren Schleudersitze im Kreis, rund um ein riesiges Spiegelei. Ein Tisch ist jenem nachempfunden, an dem Robert Musil seinen Jahrhundertroman „Der Mann ohne Eigenschaften“ verfasst hat. Ein weiteres Gebilde greift einen Sketch von Karl Valentin auf, der Schreibtischbeine so lange passend zurechtsägen wollte, bis praktisch nichts mehr übrig war. Und so weiter…

Der „Happy End“-Titel spielt auf Franz Kafkas Romanfragment „Der Verschollene / Amerika“ an. Dessen Hauptfigur Karl Roßmann muss sich in rätselvoller Fremde zurechtfinden. All die Tische und Stühle simulieren denn auch gleichzeitige, massenhafte Einstellungsgespräche mit höchst ungewissem Ausgang. Das stellenweise gespenstische, jedoch mit luzidem Witz funkelnde Großwerk erweist sich als Sinnbild des Lebens als Wettkampf, des unsicheren Ankommens in der Fremde, der permanenten Überwachung.

In der altehrwürdigen Villa Hügel begibt sich das zweite, deutlich stillere Kippenberger-Ereignis. Hier werden zwei Werkgruppen gewürdigt: Plakate und Künstlerbücher.

Die 100 Plakate aus dem Kippenberger-Kosmos nehmen sich im überaus gediegenen Ambiente der einstigen Krupp-Villa wie kleine Nadelstiche aus. Früher hätte das Ganze für einen Skandal getaugt. Inzwischen weiß man längst, dass Kippenberger seinerzeit der Richtige war, um den Kunstbetrieb provozierend auf Trab zu bringen. Auf gar spezielle Weise ist er, dem erst posthum große Ausstellungen gewidmet wurden, heute nobilitiert.

Kippenberger-Plakat in der Villa Hügel: „Gib mir das Sommerloch“ (Galerie Klein, Deutschland, Bonn, 1986 – Siebdruck, 83,8 x 59,5 cm) (© Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne – Foto: Jens Nober, Museum Folkwang)

Selbst seine beißend spöttischen Plakate sind heute fast schon nostalgische Anlässe zum Lächeln: Nein, wie rotzfrech er doch gewesen ist! Ganz gleich, ob er sich dem Publikum nackt, besoffen oder ernstlich verletzt gezeigt hat. Es war ihm völlig egal, wie unvorteilhaft er auf seinen Selbstdarsteller-Plakaten aussah. Es war just das Gegenteil heutiger „Selfie“-Optimierung.

In einer anderen Zimmerflucht, der Bibliothek des Hauses, werden die historischen Bestände nun dicht an dicht konterkariert von rund 120 Künstlerbüchern. Typisches Beispiel für den ironischen Zugriff: Als Künstlerkollege A. R. Penck sein majestätisches Buch „Die Welt des Adlers“ publiziert hatte, konterte Kippenberger mit niedlichen kleinen Bändchen. Titel: „Die Welt des Kanarienvogels“.

„The Happy End of Franz Kafka’s ,Amerika‘”. Museum Folkwang, Essen, Museumsplatz 1. – Bis 16. Mai 2021. Geöffnet Di bis So 10-18 Uhr, Do und Fr 10-20 Uhr. Eintritt 5 Euro. Katalog (ab April) 48 Euro. www.museum-folkwang.de – Zeitfenster-Tickets (erforderlich): https://museum-folkwang.ticketfritz.de

„Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel“. Plakate und Künstlerbücher von Martin Kippenberger. Essen, Villa Hügel, Hügel 1. – Bis 16. Mai 2021. Geöffnet Di bis So 10-18 Uhr. Eintritt 5 Euro, Kurzführer gratis. www.villahuegel.de

Ausstellung in der Villa Hügel verlängert

Update vom 20. Mai 2021: Die Ausstellung in der Villa Hügel (wieder geöffnet ab Dienstag, 25. Mai) wird bis zum 4. Juli verlängert!

________________________________________________________

„Kind des Ruhrgebiets“

Martin Kippenberger war ein „Kind des Ruhrgebiets“. 1953 als Sohn einer Ärztin und eines Zechendirektors in Dortmund geboren, wuchs er in Essen auf – als „Hahn im Korb“, mit zwei älteren und zwei jüngeren Schwestern.

Martin Kippenberger 1994 mit einem Element seiner damals – in Rotterdam – erstmals gezeigten Kafka-Installation. (Foto: Wubbo de Jong / MAI – Maria Austria Institut)

1968 brach er die Schule ab und begann eine Dekorateurslehre, die er wegen Drogenkonsums nicht abschließen durfte. In den 70er Jahren warf er ein Kunststudium in Hamburg hin.

Bald aber lernte die jüngere Kunstwelt Kippenberger als begnadeten, gewiss nicht uneitlen Selbstdarsteller kennen, der jedoch auch diese Eigenschaft selbstironisch zu brechen wusste. Lebenshunger trieb ihn umher. In Florenz und Berlin hat er gelebt, auch in Paris (um dort Schriftsteller zu werden) und in Kalifornien. Und noch und noch.

Legendär seine Begabung zum Netzwerker, der überall Freunde um sich scharte. Der wohl wichtigste Zirkel war jener mit Werner Büttner, Albert und Markus Oehlen, nachmals den „Neuen Wilden“ zugerechnet, die die Rückkehr zur (heftigen) Malerei kraftvoll betrieben haben. Um 1977 war das, als auch die Punk-Bewegung aufkam, der Kippenberger manchen Impuls verdankte.

Und was geschah 2011 in seiner Geburtsstadt Dortmund? Eine Reinigungskraft schrubbte sein Werk „Wenn’s anfängt durch die Decke zu tropfen“ kurzerhand blank. Gut möglich, dass Kippenberger den Vorfall spaßig gefunden hätte. Aber da hat er nicht mehr gelebt. Am 7. März 1997, nur 44 Jahre alt, ist er in Wien an Krebs gestorben.

______________________________________________________

P. S.: Demnächst erscheint eine längere Fassung des Ausstellungsberichts im Kulturmagazin „Westfalenspiegel“.