Abschied ohne Nostalgie: Waltraud Meier hat die Opernbühne verlassen

Waltraud Meier auf der Bühne der Berliner Lindenoper. Die große Künstlerin hat ihre Karriere beendet. (Foto: Jakob Tillmann)

Eine der prägenden Künstlerinnen der Opernbühne der letzten Jahrzehnte hat Abschied genommen: In Berlin sang Waltraud Meier zum letzten Mal die Klytämnestra in Richard Strauss‘ „Elektra“. Werner Häußner kennt die Sängerin seit ihrem Debüt in Würzburg 1976 und lässt Stationen einer Karriere Revue passieren, die von 1980 bis 1983 auch nach Dortmund führte. Dort sang Meier erstmals die Kundry in Wagners „Parsifal“. Eine Rolle, die ihr 1983 den Durchbruch in Bayreuth bescherte.

Was soll man zum Bühnenabschied einer Sängerin schreiben, über die in den 47 Jahren ihrer Karriere wohl alles schon in Zeilen gefasst wurde, was öffentlich zu sagen ist? Wozu den Lebenslauf rekapitulieren, der überall nachzulesen ist; wozu das umfangreiche Repertoire aufzählen, das nun eh der Vergangenheit angehört?

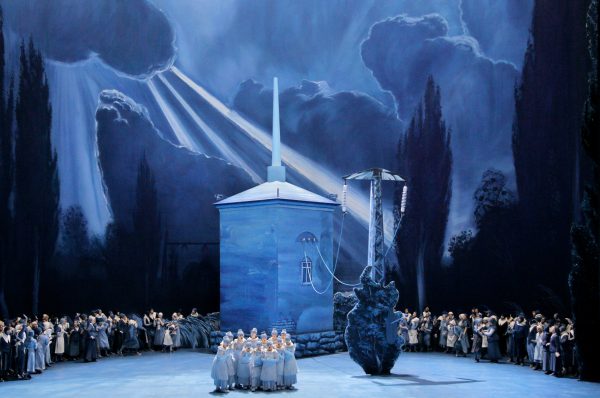

Oder sollte man die Stimme von Waltraud Meier preisen, die am Freitag, 20. Oktober 2023, in der Berliner Staatsoper unter den Linden zum letzten Mal in einem Theater erklungen ist? Sollte noch einmal das „Bühnentier“ in den Vordergrund treten, das um 20.44 Uhr, nach langem herzlichem Beifall raschen Schrittes von der offenen Szene eilt, die Richard Peduzzi einst für Patrice Chéreaus „Elektra“ gebaut hat und die nun abgespielt ist?

„Tschüss“ für ein wunderbares Publikum

Waltraud Meier hat beklagt, dass heutzutage keine Blumen mehr geworfen werden. Bei ihrem Abschied in Berlin war das anders. (Foto: Jakob Tillmann)

Berlin erlebte den Bühnenabschied einer Sängerin, die mehr ist als eine verkörperte Stimme, die als „Jahrhundertsängerin“ bewundert, als „Callas der Jetzt-Zeit“ gerühmt wurde. Alle Rekapitulationen oder Lobeshymnen klingen in einer solchen Situation wie ein Nachruf, und den hätte Waltraud Meier noch lange nicht verdient und hoffentlich noch viel länger nicht nötig. Von ihrem „wunderbaren treuen Publikum“ verabschiedet sich mit einem fast schüchtern klingendem „Tschüss“ eine entschlossene Frau, bereit, das Leben nach dem Bühnendasein anzupacken und zu genießen. Wehmut? Wenn, ist er tapfer verborgen. Nostalgie oder gar Tränen? Das sind Waltraud Meiers Sachen nicht.

In Interviews hat sie deutlich gemacht: Es wird keine Rückkehr mehr geben, Altersrollen sind ausgeschlossen, und das Leben geht auch ohne Klytämnestra, Kundry, Waltraute oder Isolde weiter. Waltraud Meier hat musikalisch gesagt, was sie zu sagen hatte, jetzt ist Schluss. So kontrolliert, so entschieden und klar kennt man die Fränkin, die 1976 am Stadttheater Würzburg als Lola in Mascagnis „Cavalleria rusticana“ ihre Bühnenkarriere begann. Da hatte sie die Szene noch nicht betreten und war schon nach Mannheim wegengagiert.

Zum letzten Mal Klytämnestra in „Elektra“ von Richard Strauss, u. a. mit Ricarda Merbeth (Elektra) und Vida Miknevičiūtė (Chrysothemis). Dirigiert hat den Abschiedsabend Markus Poschner anstelle des ursprünglich vorgesehenen Daniel Barenboim, der leider nicht anwesend sein konnte. Waltraud Meier bedankte sich mit warmen Worten bei ihrem „Lebensdirigenten“: „Ich habe den ganzen Abend an ihn gedacht und er bleibt in meinem Herzen“. (Foto: Jakob Tillmann)

Was bleibt also noch übrig? Vielleicht ein paar persönliche Erinnerungen an die Anfänge von Waltraud Meiers Laufbahn, ein paar Eindrücke von Stationen dieses beinahe halben Jahrhunderts, in dem sich auch die Welt der Oper neuen Zeiten angepasst hat. Welcher Intendant würde heute eine zwanzigjährige Romanistikstudentin verpflichten, die keine „ordentliche“ Hochschulausbildung absolviert hat, beim Chordirektor des Hauses (damals war das Anton Theisen) Unterricht bekam und ansonsten „nur“ von unbändiger Lust am Singen angetrieben war? Wo fände sich noch ein Ensemble wie die Bühnenfamilie in Würzburg, die dieses Küken aufnimmt und mitträgt? Welcher Regisseur hätte noch die Geduld, mit einer unerfahrenen, aber selbstbewussten jungen Frau kleine Rollen sorgfältig einzustudieren? Aus Würzburg kann Waltraud Meier köstliche Anekdoten erzählen – sympathische Reminiszenzen an ein Theater, das es heute so wohl kaum mehr gibt.

Angeschwipst die Treppe runter

Die Lola habe ich von ihr gesehen und gehört, kann mich aber eher an die fulminante Gertraud Halasz-Kiefel erinnern, die Santuzza des Abends. Genauer steht mir die Rolle der Berta vor Augen, deren hübsche melodische Arie Waltraud Meier im Würzburger „Barbier von Sevilla“ singen durfte. Regisseur Wolfram Dehmel wollte sie als angeschwipstes, gar nicht so ältliches Fräulein eine Treppe hinuntertänzeln lassen, und in solchen Szenen zeigte sich ihre rasche Auffassungsgabe und ihre Bewegungsfreude. „Ich bin eigentlich ein Bewegungsmensch. Mein Ausdruck kommt nicht nur über die Stimme, sondern auch über den Körper, die Bewegung“, sagt sie in einem Interview.

Das war in Würzburg schon zu erkennen: Ihre Muse in „Hoffmanns Erzählungen“ und die Concepcion in Ravels „Die spanische Stunde“ profitierten nicht nur vom jugendlich frischen, warmen, dunkel-sinnlichen Klang ihres Mezzosoprans, sondern auch von diesem Geschick, eine Person mit dem Körper zu formen. Waltraud Meier stand auch in diesen Jahren nie einfach herum; sie hatte selbst dem provinziellsten Stückeeinrichter etwas anzubieten.

„Lebensfreude, Lebensenergie, Lebenslust will sich manifestieren durch Stimme. Wo das Wort nicht ausreicht, da geht die Emotion in Gesang über.“

(Waltraud Meier)

Die Stimme: Erinnerungen, die ein halbes Jahrhundert alt sind, drohen zu verblassen oder verklärter zu schimmern, als sie in der Routine-Wirklichkeit der Zeiten tatsächlich waren. Waltraud Meier sang 1976 in einer bemerkenswert atmosphärischen Inszenierung von Manfred W. von Wildemann die Alisa in „Lucia di Lammermoor“. Einer der beteiligten Sänger hatte sich einen Mitschnitt angefertigt, auf dem auch der noch nicht erstrahlte künftige Star zu hören ist.

Waltraud Meier. (Foto: Nomi Baumgartl)

Das Dokument bestätigt: Bei aller Entwicklung, die Waltraud Meier vor allem in ihren „Galeerenjahren“ in Mannheim und Dortmund durchmachte und für die sie immer wieder den Dirigenten Hans Wallat erwähnte: Die Stimme von damals ist in ihrer Klarheit und in ihrem sinnlich-individuellen Timbre unzweifelhaft identifizierbar. Der Keim des Erfolgs spross damals schon ins schummrige Licht eines stilisierten schottischen Friedhofs, mit dem Wildemann in der „Provinz“ die Oper Donizettis ernst genommen und aus der Rolle des „Primadonnenvehikels“ erlöst hat, als die sie in den siebziger Jahren an den Staatstheatern noch zelebriert wurde.

Wort und Klang durchdringen sich

Für den Belcanto hat sich Waltraud Meier in den kommenden Jahren nicht besonders interessiert. Die artifizielle Kunst des Singens, so sehr sie auch Seelenströme offenbaren kann, blieb ihr fremd. Klar, die großen Verdi-Partien, die Azucena, die Amneris, die Eboli waren von ihr zu hören – und manchmal bedauerte sie, auf Wagner festgelegt und für Verdi nicht gefragt zu werden. Aber ihre Domäne lag woanders. Nicht umsonst bestimmte Richard Wagner einen großen Teil ihres Bühnenlebens. Das „Gesamtkunstwerk“ hatte sie gepackt.

Mit Regisseuren wie dem von ihr unendlich geschätzten Patrice Chéreau, mit Dirigenten wie dem seit Jahrzehnten mit ihr verbundenen Daniel Barenboim („mein Lebensmensch“) konnte sie Musik, Wort und Szene mit der Intensität durchdringen, die für sie Voraussetzung einer gelingenden, glaubwürdigen, fundierten Interpretation ist. Das war in ihrer letzten Rolle in Berlin noch einmal deutlich zu spüren: Der Moment, in dem Klytämnestra auf extra ausgelegtem rotem Teppich aus dem Palast eilt und Ricarda Merbeth als Elektra fixiert, reißt in den wenigen Sekunden einer stummen Konfrontation dieses verdorbene Mutter-Tochter-Verhältnis auf. Und das Erschlaffen der anfangs so beherrschten Königin – „Götter … warum verwüstet ihr mich so“ – ist das erste Signal, dass diese Frau nur mit „furchtbarer Anstrengung“ Haltung bewahren kann.

„Was die Wahrheit ist, das bringt kein Mensch heraus“ singt Waltraud Meier mit der ihr eigenen Gabe, Wort und Klang zu Ausdruck zu verschmelzen. Hier ist sie, die Größe einer Sängerin, die über die schönen Töne hinaus in die Tiefe des Gesungenen dringt. Joachim Kaisers Wort von der „Callas“ wirkt in solchen Momenten zutreffend: Waltraud Meier ist nicht zum Scherzen aufgelegt, wenn es darum geht, eine glaubwürdige Figur zu erschaffen. Da arbeitete sie so hart und beharrlich wie Maria Callas. Der Scherz kommt später, in den Anekdoten, in den witzig absurden Momenten, die sich ereignen, weil auf der Bühne eben auch „nur“ Menschen arbeiten. Aber: Was die Wahrheit einer Rolle ist, das herauszubringen, war ihr Ziel.

Mit Loriot ins komische Genre

In einem der hoffentlich nächsten Gespräche werde ich ihr die Frage stellen, welches Verhältnis sie eigentlich zur „lustigen Person“ auf der Bühne hat. Komische Rollen? Ihr Repertoireverzeichnis auf ihrer Webseite verzeichnet keine einzige. Wie gut hätte man sich vorstellen können, in Otto Nicolais „Die lustigen Weiber von Windsor“ oder als Lady Billows in Brittens „Albert Herring“ ganz andere Seiten als die Wagner’sche Schwere an Waltraud Meier zu entdecken. Aber das hat sie ihrem Publikum – soweit ich mich erinnere – nur einmal wirklich von Herzen gegönnt: als Vicco von Bülow, der im November 100 Jahre alt werden würde, in Stuttgart Friedrich von Flotows „Martha“ als feine erotisch-ironische Petitesse inszeniert hat. Da war sie, Loriot zuliebe, mit allem Spielwitz dabei.

„Das hier ist das Ende einer Ära“, sagte ein Besucher der Lindenoper beim Rausgehen im Foyer. Das stimmt, weil mit Waltraud Meier eine prägende Bühnenkünstlerin der letzten 40 Jahre ihre Karriere beendet hat. Aber es stimmt auch nicht: Das Pathos, das im Begriff der „Ära“ steckt, wollte sich nicht einstellen, weil der Abschied die unverkennbar frischen Züge eines Aufbruchs trägt. Ein Aufbruch in einen neuen Abschnitt des Lebens. „Io me ne vado“, singt Lola leichtherzig bei ihrem Abgang in „Cavalleria rusticana“.

Auch Waltraud Meier hat nun die Bühne verlassen – und wie sie immer wieder beteuerte, nicht mit Herzensschwere. So wünschen wir der wunderbaren, einzigartigen Künstlerin dankbar auch für die kommenden Jahre die Leichtigkeit des Herzens und die Lebensfreude und Lebenslust, aus der heraus sie ihr Publikum 47 Jahre lang mit ihrer Stimme, ihrer Kunst und ihrem Wesen beschenkt hat.