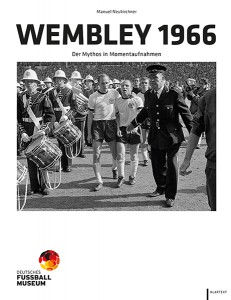

…und immer wieder die Frage nach Wembley – Zum Tod der Dortmunder Torwart-Legende Hans Tilkowski

Große Trauer – nicht nur beim BVB: Die Torwartlegende Hans Tilkowski ist mit 84 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass noch einmal ein (erstmals im Juli 2017 in ähnlicher Form erschienener) Beitrag des Gastautors Heinrich Peuckmann über den legendären Torhüter von Borussia Dortmund und Westfalia Herne:

Untrennbar war seine Fußballkarriere mit einem einzigen Tor verbunden. „Herr Tilkowski“, riefen ihm bis zuletzt wildfremde Menschen zu, „ich habe da mal eine Frage.“ Und noch im Umdrehen antwortete er: „Der war nicht drin!“ Hans Tilkowski und das Wembley-Tor, er wurde es einfach nicht los.

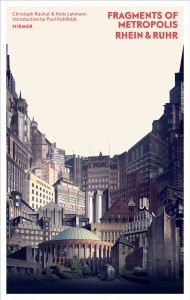

Hans Tilkowski an seinem 70. Geburtstag im Juli 2005. (Foto: Helmut S. / Redaktion „Die Kirsche“ – Wikimedia Commons)

1966 hat dieses Tor, das keines war, das WM-Finale entschieden, die Engländer wurden Weltmeister, Hans Tilkowski blieb die Ehre, Torhüter im Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft gewesen zu sein.

Vor oder hinter der Torlinie?

Der aserbaidschanische Linienrichter Tofiq Bachramow hat die folgenreiche Entscheidung nach einem Schuss von Geoff Hurst getroffen. Tilkowski hatte den Ball noch mit den Fingerspitzen berührt und an die Unterkante der Latte gelenkt, von wo er, da war er sich sicher, auf und nicht hinter die Torlinie tickte. Schiedsrichter Dienst aber folgte der Meinung von Bachramov und erkannte auf Tor. Es war das 3:2 für England und die Entscheidung bei dieser WM.

Als 2009 die deutsche Fußballnationalmannschaft in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan antreten musste, sind Tilkowski und ich im Vorfeld des Spiels nach Baku gereist. Bachramow war nämlich nicht einfach nur ein Linienrichter, er war später der berühmteste Fußballfunktionär des Landes geworden, er hat den Verband nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion gegründet. Es gibt eine Briefmarke mit seinem Konterfei, nach seinem Tod wurde das Nationalstadion nach ihm benannt und überlebensgroß, in Bronze gegossen, steht sein Denkmal davor.

Eine versöhnliche Rede an den früheren Linienrichter

Der aserbaidschanische Fußballverband und Vertreter der deutschen Industrie wünschten sich vor dem Länderspiel eine versöhnliche Geste. Was lag da näher, als Hans Tilkowski einzuladen? Und wenn es um Werte wie Versöhnung oder soziales Engagement geht, war Tilkowski immer ansprechbar. Da lebte fort, was er als Kind einer Bergarbeiterfamilie in Dortmund-Husen erfahren hat, Solidarität nämlich und ein tief empfundenes Gerechtigkeitsgefühl.

Vor der versammelten Presse, vor Fernsehen, Funktionären und Regierungsvertretern hat er in Baku, unter dem Bachramow-Denkmal stehend, eine beeindruckende Rede zur Fairness im Sport gehalten. Der erste Satz stand natürlich schon beim Abflug fest: „Der Ball war nicht drin.“ Aber dann wies Tilkowski auf die völkerverbindende Funktion des Fußballs hin, der es immer wieder schaffe, Menschen zusammen zu führen und so seinen Beitrag zu leisten zu einer friedlichen Welt. Zum Schluss hob er den Kopf und sprach das Denkmal direkt an: „Tofiq, wenn du noch leben würdest, hätten wir garantiert ein schönes Gespräch über Fairplay im Sport.“

Es begann beim Vorortverein SV Husen

Das kam gut an, Tilkowski war ein überzeugender Botschafter des deutschen Fußballs. Trotz solcher Momente, seine Karriere auf das Wembley-Tor zu reduzieren, ist aber ebenso falsch wie ungerecht. Beim SV Husen, dem Dortmunder Vorortverein, hat er begonnen, Fußball zu spielen. Ganz nebenbei hat er auch noch geboxt, es waren die beiden Sportarten, die Arbeiterjungen im Ruhrgebiet damals gerne ausübten. Samstags boxen, sonntags Fußball.

Der Fußball war aber doch Tilkowskis große Liebe. Nach der Zwischenstation beim SuS Kaiserau, dem Verein im Schatten der Sportschule, wo er schon als ganz junger Mann in der ersten Mannschaft spielte, wechselte er 1955 zu Westfalia Herne in die Oberliga. Fußballlegende Ernst Kuzorra hätte ihn gerne „auf Schalke“ gesehen, aber Tilkowski hatte die Sorge, an deren Stammtorwart Orzessek nicht vorbeizukommen. Und er wollte vor allem eins, nämlich spielen.

Als Sepp Herberger aufmerksam wurde

Seine Entscheidung erwies sich als goldrichtig, Trainer Fritz Langner vertraute dem jungen Torwart und Westfalia konnte, nicht zuletzt dank seiner tollen Paraden und seines noch besseren Stellungsspiels, jahrelang die Klasse halten. Schnell fiel er Bundestrainer Herberger auf, der Torhüter ohne Showeinlagen liebte, und im April 1957 war es so weit. Beim Länderspiel in Amsterdam, das 2:1 gewonnen wurde, stand der junge Hans Tilkowski zum ersten Mal im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Auf insgesamt 39 Einsätze hat er es gebracht und war damit für einige Zeit Rekordnationaltorhüter.

1959 wurde dann zum großen Jahr von Westfalia Herne. Noch vor den Großvereinen Schalke und Borussia Dortmund wurde völlig überraschend die westdeutsche Meisterschaft gewonnen. Bei der darauf folgenden Endrunde zur Deutschen Meisterschaft fehlte den Spielern allerdings die Kraft. Fritz Langner, unsterblich mit der Trainingsanweisung „Ihr fünf spielt jetzt vier gegen drei“, hatte wohl zu hart trainieren lassen.

Funkstille mit dem Bundestrainer

In dieser Zeit stieg Tilkowski zum Stammtorhüter der Nationalmannschaft auf. Er bestritt alle Qualifikationsspiele für die WM 1962 in Chile, beim Turnier selbst aber erlebte er eine bitterböse Überraschung. Nicht er durfte nämlich spielen, sondern der unerfahrene Wolfgang Fahrian. Vier Jahre vorher hatte Herberger Tilkowski nicht zur WM in Schweden mitgenommen, weil er zu jung sei und zu wenige Länderspiele bestritten hätte. Vier Jahre später war Fahrian noch jünger und hatte noch weniger Länderspiele als Tilkowski 1958 bestritten. Der hat mit dem Bundestrainer danach für einige Zeit kein Wort mehr gewechselt.

Eineinhalb Jahre lang herrschte Funkstille zwischen den beiden, denn Tilkowski hatte seinen Stolz und ein bisschen war er auch ein westfälischer Dickkopf. Er stand in dieser Zeit trotzdem im Blickpunkt des Fußballs. 1964, mit Einführung der Bundesliga, war er zu Borussia Dortmund gewechselt und lieferte mit dem Verein glanzvolle Spiele im Europapokal, vor allem gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon.

1966 Europapokalsieger mit dem BVB

Tilkowski hielt in diesen Spielen, was zu halten war und immer auch ein bisschen mehr. Sogar in eine Europaauswahl wurde er berufen. Schließlich war es Herberger, der ganz gegen seine Gewohnheit nachgab. Ob er ihn mal anrufen dürfe, hat er ihn beim Bankett nach einem Europapokalspiel gefragt. Er durfte und am Neujahrstag 1964 stand Tilkowski wieder im Tor der Nationalmannschaft. Es war aber kein guter Neueinstand, das Spiel gegen Algerien ging mit 0:2 verloren.

Mit Borussia Dortmund feierte Tilkowski weiter Erfolge. 1965 wurde die Mannschaft Pokalsieger und im Jahr darauf gewann sie als erste deutsche Mannschaft einen Europapokal, den der Pokalsieger. Nach Libudas sagenhaftem Heber aus vierzig Metern wurde Liverpool in Glasgow mit 2:1 geschlagen.

Die deutsche Meisterschaft hätte die Mannschaft auch gewinnen können. Trainer „Fischken“ Multhaup wollte den Feiern aus dem Wege gehen und die Mannschaft für die letzten Bundesligaspiele abseits vom Trubel in aller Ruhe vorbereiten, aber das ließ sich in Dortmund, das im Freudentaumel lag, nicht durchsetzen. Nach vielen Feiern gingen die letzten drei Spiele allesamt verloren, 1860 München überflügelte im letzten Moment die Borussia und wurde Deutscher Meister. So blieb Tilkowski, 1965 Fußballer des Jahres, der Meistertitel verwehrt.

Zwei Jahre spielte er noch bei Eintracht Frankfurt, dann begann er eine Karriere als Trainer. Werder Bremen, der 1. FC Nürnberg, auch AEK Athen waren u.a. seine Wirkungsstätten.

Soziales Engagement – vor allem für Kinder

Danach engagierte sich Tilkowski für Sozialprojekte, für das Friedensdorf in Oberhausen zum Beispiel, wo in Kriegen verwundete Kinder operiert und wieder gesund gepflegt werden. Er sammelte Geld für Aktionen der Unicef, für leukämiekranke Kinder und vieles mehr. Eine Hauptschule in Herne ist nach ihm benannt worden. Natürlich sorgte Tilkowski dafür, dass diese Multikulti-Schule einen Bolzplatz bekam, getreu seinem Motto, dass der Fußball über alle Unterschiede hinweg Gemeinschaft stiftet.

Außerdem war er Botschafter für den westfälischen Fußball- und Leichtathletikverband und wies beharrlich daraufhin, dass Westfalen und das Ruhrgebiet viel zu bieten haben, auch im Sport. Er musste in dieser Eigenschaft oft in die Sportschule Kaiserau, wo er als junger Spieler unter Leitung von Dettmar Cramer seine Torwartausbildung erfuhr und wo inzwischen ein Neubau nach ihm benannt wurde. So schloss sich bei ihm, der immer wieder gerne nach Kaiserau zurückkam, der Kreis.

Auch mit über 80 noch drahtig und rege

Skandale ware Tilkowski fremd. Er war noch immer mit seiner Frau Luise, mit der er drei Kinder hat, verheiratet.

Wer diesen drahtigen, geistig regen und immer, wenn es um eine gerechte Sache ging, streitbaren Mann sah, mochte ihm das Alter von über 80 Jahren kaum abnehmen. Er müsste, so dachte man, nur seine Torwartkluft anziehen, dann könnte es wieder losgehen…