Kaum Licht im Dickicht der Verschwörungstheorien – „Dunkle Mächte“ von Sineb El Masrar im Westfälischen Landestheater

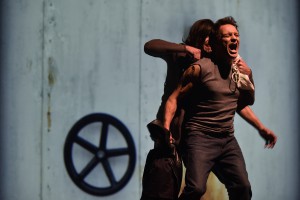

„Dunkle Mächte“ – Szene mit (v.l.) Oliver Möller, Bashar Al Murabea, Sima Laux und Talisa Lara Schmid (Foto: Westfälisches Landestheater/Volker Beushausen)

Wir werden alle von Bill Gates manipuliert, Corona ist nur eine Erfindung zur vollständigen Kontrolle der Menschheit, die „Umvolkung“ ist im vollen Gange – so oder so ähnlich lauten einige aktuelle Verschwörungsmythen, dazu noch hässlich rassistisch grundiert und als vermeintliches Rebellentum etikettiert. Hat es immer schon gegeben, könnte man sagen, in Zeiten Kalten Krieges wurden wir von den Kommunisten unterwandert und desinformiert, später schickte der Neoliberalismus seine Sachwalter vorbei.

Bei scheinreligiösen Organisationen wie beispielsweise Scientology kann man ja wirklich ins Grübeln kommen. Doch so schlimm wie heute war es früher doch nicht, oder? Das Westfälische Landestheater (WLT) jedenfalls hat sich nun des nicht mehr ganz taufrischen Themas Verschwörungstheorien angenommen und das Stück „Dunkle Mächte“ von Sineb El Masrar auf die Bühne gestellt.

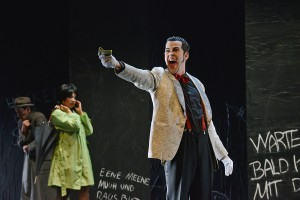

Szene mit (v.l.) Sima Laux und Talisa Lara Schmid (Foto: Westfälisches Landestheater/Volker Beushausen)

Kreuzbraves Vierpersonenstück

Doch wird es uns die Augen öffnen? Wer auf Enthüllung und Erklärung setzte, gar dunklen Mächten leibhaftig zu begegnen hoffte, wird enttäuscht. Ein zunächst einmal kreuzbraves Vierpersonenstück nimmt auf der Bühne (Ausstattung: Anja Müller) seinen Lauf, naturalistisch gespielt, fast ein wenig boulevardesk.

Zwei Schwestern lernen wir kennen, Musliminnen mit und ohne Kopftuch, Influencerin die eine (Sima Laux), Schneiderin die andere (Talisa Lara Schmid); ein junger Mann (Oliver Möller) – Biodeutscher, reicher Industrieerbe – betritt die Schneiderei, um bestellte Hemden seines verstorbenen Vaters abzuholen, schließlich tritt auch sein muslimischer Diener (Bashar Al Murabea) auf, das Personal ist komplett.

Schwer zu folgen

Der freundliche Kammerton hat nur kurzen Bestand. Bald schon beleidigt man einander nach Kräften, besteht auf seinen Vorurteilen, formuliert bizarre Weltkonzepte aus Kapitalismus und Antisemitismus, usw.

Doch auch nach längerem Zuschauen wird nicht ganz klar, wer für welche Hass- und Verschwörungsbotschaften zuständig ist. Immer monströser und verschwurbelter wird das ganze, und die Bemühungen der eigentlich vernünftigen Schwester Schneiderin um Erdung des erhitzten Personals misslingen. Strukturen sind in dieser Auseinandersetzung schwer auszumachen, was natürlich auch am Fehlen einer rationalen Diskussionsebene liegt. Anzuerkennen ist aber fraglos die Leistung des Ensembles, in endlos langen Sätzen einschlägige Behauptungen zum Vortrag zu bringen. Der Unterhaltungswert dieser Vorträge indes ist, zurückhaltend ausgedrückt, gering.

Die eigene Situation

Die Auseinandersetzung mit dem Internet, mit rassistischen „sozialen Netzwerken“, „Echokammern“ und ähnlichem hätte gern ausführlicher ausfallen können, auch Wechselbeziehungen zwischen verpeilter Weltsicht und eigener Lebenssituation wären von Interesse gewesen. Gewiss, einiges erfahren wir schon. Die ältere Schwester – Schneiderin, kein Kopftuch – wurde von den Eltern inniglich geliebt und durfte immer bei ihnen bleiben, die jüngere Schwester – Influencerin, Medizinstudentin, Kopftuch – wurde zu den Großeltern gegeben und fühlt sich ungeliebt. Religion spielt eine Rolle, doch ob und in welchem Ausmaß biographische Details die Weltsicht prägen, steht dahin, und es wird nicht ganz klar, ob das an der Textvorlage oder vielleicht doch eher an der etwas unentschlossenen Art der Inszenierung (Christian Scholze) liegt.

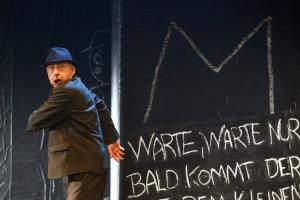

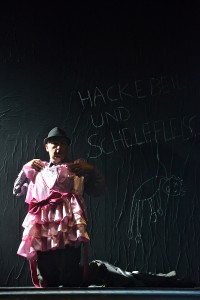

Kasperle und Hakawati haben rote Hüte auf

Kein Happy End, keine Handlungsanweisungen an das Publikum; statt dessen beginnt und endet das Stück mit dem Auftritt zweier Gestalten mit roten Kopfbedeckungen. Es sind, wie der Programmzettel verrät, Kasperle und Hakawati, zwei volkstümliche, eigentlich fröhliche Figuren aus zwei verschiedenen Kulturkreisen, die sich (hier) gar nicht unähnlich zu sein scheinen und dem ganzen mit bedauerndem Humor zusehen. In der Tat: Gegen seelische Verhärtungen hilft oft Humor. Etwas mehr davon hätte man sich auch in der Inszenierung gewünscht.

- Termine:

- 14.01.2022 19.00h, Velbert, Theater Schloss Hardenberg

- 14.01.2022 11.00h, Velbert Theater Schloss Hardenberg

- 24.11.2022 20.00h, Nordhorn Konzert- und Theatersaal