Im Geniekult vergessen: Vor 200 Jahren starb der Komponist Antonio Salieri

Antonio Salieri auf einer um 1815 entstandenen Lithografie.

Er gehört zu den bedeutendsten musikalischen Figuren im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Aber die Nachwelt hat aus Antonio Salieri einen zweitrangigen Kleinmeister und Rivalen Mozarts gemacht. Noch in seinem Theaterstück „Amadeus“ – weltbekannt geworden durch Miloš Formans gleichnamigen Film von 1984 – benutzt Peter Shaffer die längst widerlegte Legende, Salieri habe Mozart mit Gift beseitigt.

Der Film erzählt, wie der Italiener das kindlich-amoralische Genie „Amadeus“ durch seelischen Druck langsam ums Leben bringt. Er will damit Gott seine Macht zeigen: Jenem Gott, der sich in Mozarts perfekter Musik offenbart. Ihn, Salieri, dagegen hat er dazu verdammt, als einziger zu erkennen, wie mittelmäßig seine eigenen Kompositionen in Wirklichkeit sind. Und das, obwohl sich Salieri Gott mit all seiner kreativen Kraft und einem moralisch einwandfreien Leben als Instrument der Offenbarung zur Verfügung gestellt hat.

Die Wirklichkeit ist weniger melodramatisch: Mozart und Salieri waren im Wien Josephs II. keine Konkurrenten und schon gar keine Gegner, im Gegenteil. Alle Äußerungen in den Quellen, die etwa von „Cabalen“ gegen die „Hochzeit des Figaro“ raunen, halten einer Überprüfung nicht stand. Mozart selbst berichtet in seinem letzten Brief an seine Frau Constanze, Salieri habe „Die Zauberflöte“ mit aller Aufmerksamkeit gesehen: „ … von der Sinfonie bis zum letzten Chor, war kein Stück, welches ihm nicht ein bravo oder bello entlockte.“ Salieri sorgte nach dem Tod Mozarts weiterhin für Aufführungen seiner Werke und Constanze gab ihren jüngsten Sohn Franz Xaver bei ihm in den Kompositionsunterricht. Feindschaft sieht anders aus.

Warum also die haltlosen Gerüchte, woher die Abwertung Antonio Salieris und die Schmähung seiner Musik als bedeutungslos? Da spielt der gerade in Deutschland gepflegte Geniekult des 19. Jahrhunderts eine gewichtige Rolle: Gegen den strahlenden Stern Mozarts hatten italienische „Kleinmeister“ keine Chance zu bestehen. Der antiitalienische Affekt des ersten Mozart-Biographen Franz Niemetschek tat ein Übriges: Das Genie wurde dem intriganten Haufen „verdienstloser Menschen“ und ihrem „welschen Geklingel“ gefährlich und entfachte den „Neid mit der ganzen Schärfe des italienischen Giftes“, unterstellt er.

So verschwanden Salieris rund 40 Opern von den Spielplänen. Bei seinem Tod am 7. Mai 1825 in Wien war er als Autorität hoch geachtet, als Komponist jedoch schon so gut wie vergessen. Seine Schüler Ludwig van Beethoven und Franz Schubert hatten ihn verdrängt, das Rossini-Fieber die Wiener Opernbühne geradezu ins Delirium versetzt. Aber seine pädagogische und organisatorische Arbeit wirkte nach: Der Pianist Karl Czerny gehört zu seinen Schülern, der Komponist Joseph Leopold von Eybler, ebenso Johann Nepomuk Hummel und der Franzose Ferdinand Hérold. Er nahm Franz Schubert unter seine Fittiche. Salieri unterrichtete Größen wie Giacomo Meyerbeer, der zu den einflussreichsten Opernschöpfern des 19. Jahrhunderts gehört, Simon Sechter, den Lehrer Anton Bruckners, und in seinen letzten Lebensjahren den jungen Franz Liszt. Er war 1823 an der Gründung des Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien beteiligt. und bildete zahlreiche exzellente Sänger aus, so auch Mozarts „geläufige Gurgel“ Catarina Cavalieri.

Erst in den letzten Jahrzehnten sind die Werke Salieris wieder entdeckt worden, seit 1975 sein „Falstaff“ in Verona wieder aufgeführt wurde. Seine erfolgreichen Pariser Opern in der Nachfolge Christoph Willibald Glucks („Tarare“, „Les Danaïdes“) ließen die Eigenart seiner Kompositionsweise einem staunenden Publikum vor Augen treten: Salieri bleibt stets nahe am Text, deutet lebhaft, farbig und dramatisch dicht die Aussagen des Librettos aus. Nicht umsonst haben Kapazitäten wie Cecilia Bartoli Salieris Musik für sich entdeckt. 2004 sang Diana Damrau eine der extrem anspruchsvollen Sopranpartien von Saliers „L’Europa riconosciuta“ anlässlich der Wiedereröffnung des renovierten Mailänder Teatro alle Scala. Das innovative, bei der Uraufführung enthusiastisch gefeierte Werk erklang 1778 zur Eröffnung der Scala zum ersten Mal.

Salieris Freude an der Textdeutung kommt seinen satirischen Werken zugute – eine Facette, die Mozart kaum gepflegt hat: Die aus politischen Gründen unaufgeführt gebliebene Oper „Cublai, großer Khan der Tartaren“ („Cublai, Gran kan de‘ Tartari“) erwies sich bei ihrer Entdeckung 1998 am Theater Würzburg als beißender Spott auf beschränkt-gefährliche Machthaber, manipulative Priester und Erzieher, intrigante Hofschranzen und eitle Liebhaber. In dieser Produktion sang Diana Darmau die Rolle der persischen Prinzessin Alzima. Eine ähnliche politische Satire, „Catilina“, konnte erst 1994 in Darmstadt uraufgeführt werden.

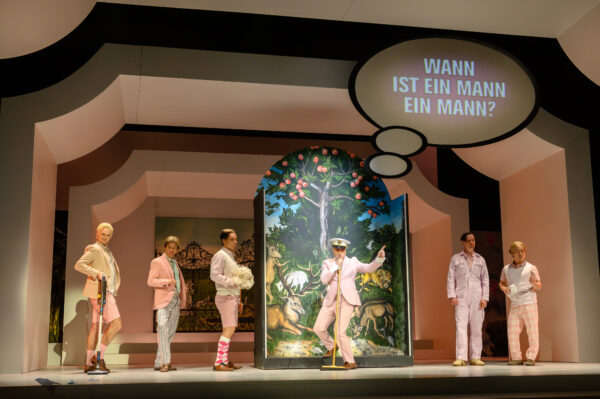

Derzeit in Salzburg zu erleben ist eine Rarität aus der Feder Antonio Salieris: „Il mondo alla rovescia“ („Die verdrehte Welt“). Hier ein Szenenfoto mit Luke Sinclair, Alexander Hüttner und dem Unterstimmenchor. (Foto: SLT/Tobias Witzgall)

Zum Salieri-Jubiläum 2025 – zu feiern ist am 18. August auch der 275. Geburtstag des italienischen Meisters – veranstaltet seine Heimatstadt Legnago eine Serie „Salieri 200“ mit Konzerten und einer Aufführung von „Falstaff“. In Legnago verlebte der Kaufmannssohn die ersten 16 Jahre seines Lebens, bis er 1766 vom Komponisten Florian Leopold Gasmann in Vendig entdeckt und nach Wien mitgenommen wurde, wo er ab 1774 als Kammerkompositeur und Kapellmeister der italienischen Oper wirkte .

In Wien steht Salieris Gedenkjahr im Schatten des Johann-Strauß-Jubiläums. Dennoch bietet eine Initiative „Salieri 2025“ zahlreiche Veranstaltungen wie Vorträge, Symposien, Konzerte mit seiner Musik und der seiner Schüler sowie ein Opernprojekt zur Satire „Prima la musica, poi le parole“ an. In Salzburg zeigt das Landestheater noch bis 27. Mai „Il Mondo alla Rovescia“ („Die verdrehte Welt“), ein absurdes Spiel um Geschlechterrollen und -identitäten.

https://www.salieri2025.at/

https://teatrosalieri.it/salieri200/

https://www.salzburger-landestheater.at/de/produktionen/die-verdrehte-welt-il-mondo-alla-rovescia.html?m=535