Packende Reisen in der Fantasie: Vor 175 Jahren wurde der erfolgreichste deutsche Autor geboren

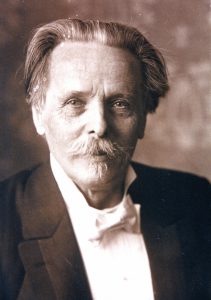

Karl May auf einem Foto von Erwin Raupp aus dem Jahr 1904. (Foto: Karl-May-Museum, Radebeul bei Dresden)

Seine Bücher sind weiter verbreitet als die jedes anderen deutschen Autors: Schätzungen sprechen von 200 Millionen in mindestens 33 Sprachen. Karl May, der arme Webersohn aus Hohenstein-Ernstthal in Sachsen, hat wie kein zweiter Generationen von jugendlichen Lesern in seinen Bann gezogen. Von Theodor Heuss bis Helmut Kohl, von Hermann Hesse bis Utta Danella reicht die Liste seiner Bewunderer.

Der Schriftsteller und Literaturfachmann Hans Wollschläger fasst in einem Satz zusammen, was Karl May ausmacht: „Er war ein Mensch, der ungezählten Millionen das Unglück erleichtert, das Glück vermehrt hat, und er war letzten Endes auch ein großer Schriftsteller.“

Wer verschlang nicht nächtens unter der Bettdecke die grünen Bände aus dem Karl-May-Verlag? Wer bebte nicht vor Spannung, wenn es der edle Winnetou (gemeinsam mit Old Shatterhand) mit den Feinden seines Volkes aufnahm? Wem stockte nicht der Atem, wenn Kara Ben Nemsi durch die Schluchten des Balkan und von Bagdad nach Stambul ritt? Wer lachte und fieberte nicht zusammen mit Hadschi Halef Omar, mit dem May 1892 seinen Durchbruch erreichte? Wer den vollen Namen des charaktervollen Dieners aus dem Wüsten-Zyklus auswendig konnte, galt als Kenner: Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah.

Viel Prügel und wenig Brot

Wir eifrigen May-Leser zogen mit dem „blauroten Methusalem“ durch China, amüsierten uns über den dicken Mijnheer und das umwerfende Chinesisch des Käpt’n Turnerstick, lernten das Erzgebirge und die düsteren wie lichten Gestalten in seinen Wäldern und Tälern kennen – aber was wussten wir über den Autor? Dass er ein Hochstapler war? Ein Phantast, der seine Reisen und ihre Schauplätze erfunden hat, aber als wirklich und wahrhaftig ausgab? Ein Kleinkrimineller aus ärmlichen Verhältnissen? Ein Kolportage-Vielschreiber mit Werken ohne tieferen Sinn oder höheren Wert? All das wurde Karl May vorgeworfen. All das trifft zu, trifft aber nicht den wirklichen Karl May.

Geboren vor 175 Jahren, am 25. Februar 1842, hat Karl May eine Kindheit mit viel Prügel und wenig Brot. Der Vater erkennt seine Begabung, weiß aber nicht damit umzugehen: Der arme Weber lässt das Kind alles auswendig lernen, was er an „Bildungsgut“ erreichen kann. Karl muss sein Geld als Kegeljunge in der Gastwirtschaft verdienen; dort entdeckt er Räubergeschichten wie die von Rinaldo Rinaldini.

Als 17-jähriger Schulamtskandidat schafft er sechs Kerzen beiseite, um seiner Familie an Weihnachten ein paar Lichter mitzubringen, wird entdeckt und wegen Diebstahl entlassen. Er bekommt eine Stelle als Fachlehrer. An Weihnachten fährt er nach Hause, versäumt es, die alte Taschenuhr seines Mitbewohners wieder im gemeinsamen Zimmer aufzuhängen: Am Ersten Weihnachtstag wird er wieder verhaftet.

Wilder Westen, geheimnisvoller Orient

Skurrile Betrügereien, falsche Identitäten, Flucht nach Böhmen, Zuchthaus: Mays Karriere ist die eines Entwurzelten, den eine unsensible Justiz aus nichtigen Anlässen zum Kriminellen macht. Immerhin: In der Haft in Waldheim begegnet er dem katholischen Anstaltskatecheten Kochta, der ihm Mut macht: May beginnt zu schreiben; 1872 entstehen die ersten Publikationen. Der Verleger Heinrich Gotthold Münchmeyer sucht solche „Subjecte“ für seine neu gegründeten, für die breite Masse bestimmten Zeitschriften. Er heuert May 1874 an. May heiratet, hofft auf eine bürgerliche Existenz.

Fantasie, dargestellt als Wirklichkeit: Karl May als Old Shatterhand, fotografiert 1896 von Alois Schießer. (Foto: Karl-May-Museum, Radebeul bei Dresden)

1875 taucht erstmals Winnetou auf. In den nächsten fünf Jahren entwickelt sich May zum professionellen Schriftsteller für Unterhaltungsliteratur. Sein Figuren-Kosmos steht: Old Shatterhand, Old Firehand, Kara Ben Nemsi oder der skurrile Sam Hawkens bevölkern seinen Wilden Westen und seinen Orient.

Später sollte er diese Gegenden bereisen und bitter enttäuscht werden: Fantasie und Realität klafften allzu weit auseinander. Aber in seiner Fantasie hat May – gestützt auf weitreichende Recherchen – die exotischen Ziele seiner inneren Reisen treffend erfasst: „Bei Allah, dieser Karl Ben May hat den Orient im Hirn und Herzen mehr verstanden als ein Heer heutiger Journalisten, Orientalisten und ähnliche Idiotisten“, urteilte der syrische Schriftsteller Rafik Schami.

Empor ins Reich des Edelmenschen

Karl May lebt dennoch in seiner Welt. Realität und Fantasie auseinanderzuhalten, fällt ihm schwer. Er behauptet, Abenteuer aus seinen Büchern selbst erlebt zu haben. Die „Villa Shatterhand“ in Radebeul, 1896 gekauft, ist voll von angeblichen Souvenirs seiner Abenteuer.

Gleichzeitig wird er bekämpft und verunglimpft. Schwer trifft es ihn, als seine Vorstrafen bekannt werden. Sensationslüsterne Journalisten und bigotte Moralapostel überziehen ihn mit Polemik und Prozessen. Er gewinnt sie alle, stirbt dennoch am 30. März 1912 als gebrochener Mann – wie vor kurzem erst durch eine Untersuchung festgestellt wurde, vermutlich an den damals verbreiteten Umweltgiften Blei und Cadmium.

Der letzte Triumph des tief gläubigen Christen war ein Vortrag in Wien: „Empor ins Reich des Edelmenschen“. Inmitten einer kriegslüsternen Welt, in einem Deutschland, das sich als Kolonialmacht wenig um Menschenrechte schert, legt er ein Credo ab zum Frieden zwischen Völkern, Rassen und Religionen und ein Bekenntnis zu einem christlich inspirierten Humanismus.

May hat diese Gedanken in seinem wenig bekannten Spätwerke „Ardistan und Dschinnistan“ entwickelt. Heute haben es seine Bücher schwer, sich gegen Fantasy und virtuelle Spielwelten zu behaupten. Der Wilde Westen oder ein exotisch eingefärbter Orient sind keine Sehnsuchtsorte für träumende junge Menschen mehr. Die Abenteuer seiner Helden wirken heute zahm und ein wenig altbacken. Dennoch: Mays psychologisch komplexe Persönlichkeit, sein erzählerischer Kosmos und seine visionären Gedanken lohnen bis heute die Lektüre.

Ausstellungen zum Geburtstag

Karl May. (Collage: Karl-May-Museum, Radebeul bei Dresden)

Das Andenken Karl Mays wird in zwei Museen hoch gehalten, die sich zum 175. Geburtstag des Autors mit Ausstellungen und Veranstaltungen in Position bringen. Im Karl-May-Museum in Radebeul in Mays ehemaligem Wohnhaus, der „Villa Shatterhand“, ist nicht nur sein Arbeitszimmer zu besichtigen, sondern auch jede Menge Erinnerungsstücke und Sammlungsobjekte – bis hin zu den berühmten Gewehren seiner Romanhelden, dem „Bärentöter“ oder dem „Henrystutzen“. In der „Villa Bärenfett“ ersteht der romantische Wilde Westen neu, wie ihn May beschrieben hat. Das Museum ist dabei, sich zeitgemäß weiterzuentwickeln und sucht dafür „Blutsbrüder“, die seine Visionen finanziell unterstützen.

Derzeit bietet das Museum noch bis Ende 2017 die Sonderausstellung „Verborgene Schätze – Aus dem Depot des Karl-May-Museums“. Dort sind seltene Kostbarkeiten aus nahezu allen Teilen der Erde zu sehen, die teils aus dem privaten Nachlass des Schriftstellers und seiner zweiten Ehefrau Klara stammen, teils durch den Artisten Patty Frank und weitere von Karl May begeisterte Sammler ihren Weg in die Bestände fanden – darunter eine wertvolles Lederhemd, das dem Sioux-Häuptling Red Cloud gehört haben soll.

Auch in Mays Geburtsort Ernstthal wird der Geburtstag gefeiert. Sein Geburtshaus kann besichtigt und soll demnächst durch einen modernen Service- und Ausstellungsbereich erweitert werden. Eine am Geburtstag Mays eröffnete Sonderausstellung zeigt unter dem Titel „Stehaufmännchen Winnetou – Karl May und die literarischen Adaptionen“, wie Mays Figuren von anderen Autoren weiterverwendet und –entwickelt wurden.

Schließlich zeigt noch das Haus der Stadtgeschichte in Offenbach am Main eine Jubiläums-Ausstellung: „Durch die Wüste in den Westen“ präsentiert vom 25. Februar bis zum 19. März Zeichnungen aus dem Nachlass von Klaus Dill (1922–2000). Der Western-Zeichner illustrierte unzählige Szenen aus den Werken Karl Mays. Ausgewählte Blätter aus diesen Beständen werden mit Leihgaben aus überregionalen Karl May-Sammlungen gezeigt.