Keine Lust auf Endzeitstimmung – Ian McEwans Essays über „Erkenntnis und Schönheit“

Seine Bücher sind Weltbestseller, die Verfilmungen seiner Romane werden – wie „Abbitte“ mit Keira Knightley oder „Kindeswohl“ mit Emma Thompson – zu großen Kinoerfolgen. Jetzt hat Ian McEwan, der immer wieder auch als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt wird, ein Buch mit dem Titel „Erkenntnis und Schönheit. Über Wissenschaft, Literatur und Religion“ veröffentlicht. Der britische Autor kann freilich nichts für den blumigen deutschen Titel: Im englischen Original heißt das Buch schlicht „Science“(Wissenschaft).

Die fünf Essays basieren auf Vorträgen, die McEwan zwischen 2003 und 2019 bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten hat. Dabei geht es nie darum, seine eigenen Romane in einem wissenschaftlichen Kontext zu interpretieren. Er will zeigen, dass Erkenntnis schön und Schönheit erkenntnisreich sein kann. Dass Wissenschaft sich viel schneller als neue Wahrheit in der Gesellschaft verbreitet, wenn sie elegant formuliert ist. Dass Neues in Literatur und Wissenschaft vor allem eines braucht: intellektuelle Neugier, Risikobereitschaft, den Mut zum Scheitern.

Kaum jemand wäre besser dafür geeignet, einen Blick in die Geschichte der Wissenschaft zu werfen, ihre Triumphe und Verirrungen zu beschreiben, ein Plädoyer für Vernunft und Neugier zu halten, interessiert sich McEwan doch brennend für juristische Probleme, politische Konzepte, religiöse Abgründe. In „Solar“ verhandelte er nicht nur das Schicksal eines abgehalfterten Nobelpreisträgers, sondern auch noch Grundfragen der Physik, der Umwelt-Politik und Klima-Wissenschaft. „Kindeswohl“, ein Roman über einen an Leukämie erkrankten Jungen, machte McEwan zu einem poetischen Traktat über Vernunft und Religion. In „Maschinen wie ich“ verknüpfte er ethische Probleme der künstlichen Intelligenz und Neurologie mit einer spannenden Romanhandlung über Liebe und Tod.

Einstein und Darwin als elegante Schriftsteller

In einem seiner Essays verhandelt er nun die Frage, was Literatur und Wissenschaft verbindet und was sie über die menschliche Natur aussagen. Am Beispiel von Einsteins Essay über die „Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie“ sowie Darwins Berichte „Über die Entstehung der Arten“ und den „Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren“ beschreibt McEwan, wie Wissenschaftler nicht nur den Mut haben, das Welt- und Menschenbild ihrer Zeit zu revolutionieren, sondern auch in der Lage sind, ihre neuen Erkenntnisse in elegante Literatur zu verwandeln.

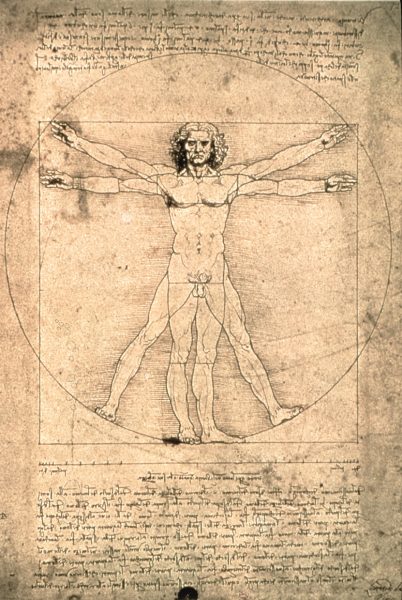

Einstein hat gleichsam Gott vom Thron gestoßen und unser Universum aus den Wirkungsweisen von Raum und Zeit neu definiert. Darwin hat den Menschen nicht als Krönung der göttlichen Schöpfung, sondern als Ergebnis einer natürlichen Auslese und Teil einer Evolution neu definiert, die uns mit unseren direkten Verwandten verbindet: den Tieren, die uns in Mimik und Gestik ähneln und Scham und Schmerz, Angst und Freude auf ähnliche Weise ausdrücken wie der Mensch, über Generationen und Gesellschaften hinweg, so wie auch die Literatur, über Generationen und Gesellschaften hinweg, auf einen zeitlosen Fundus von Verständnis, Emotion und Intellekt zurückgreifen kann. Wie sonst könnte man erklären, dass die „Odyssee“ oder „Anna Karenina“ überall verstanden und genossen werden?

Wissenschaftler unter Zeit- und Erfolgsdruck

In einem anderen Aufsatz beschreibt McEwan, warum es für Wissenschaftler so wichtig ist, der Erste zu sein, warum Einstein und Darwin jahrelang herumtrödelten und erst einen Gang zulegten, als Konkurrenten am Horizont auftauchten, die zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen schienen. Nur der Erste heimst allen Erfolg ein, nur über ihn wird geredet. Da haben es Schriftsteller einfacher: Zwar gibt es ein Copyright und ein Plagiats-Verbot, aber jeder Autor weiß, dass er auf den Schultern von Riesen steht und mit seinem neuen Gedicht oder Roman nur die Tradition fortschreibt, es sei denn, man heißt James Joyce und erfindet mit einem tausendseitigen Roman, der an einem einzigen Tag spielt und Erlebtes und Erdachtes sprachlich durch den Fleischwolf dreht, die Literatur völlig neu.

„Niemand wird uns retten, wenn wir es nicht tun“

Unter dem Titel „Endzeitstimmung“ versucht McEwan zu verstehen, warum immer noch Menschen an übernatürliche Kräfte und strafende Götter glauben, obwohl die Wissenschaft ständig Fortschritte macht und die Welt wie ein offenes Buch vor uns zu liegen scheint. Wie kann es sein, dass in den USA, die „weltweit für mehr als 4/5 der wissenschaftlichen Forschung verantwortlich“ sind und die meisten Nobelpreisträger stellen, „nur zwölf Prozent der Bevölkerung“ glauben, „das Leben auf der Erde habe sich durch natürlich Selektion ohne Intervention einer übernatürlichen Instanz entwickelt“? Die monotheistischen Religionen, schließt McEwan, basieren auf Endzeit-Visionen und der Lust auf die Apokalypse. McEwan schüttelt nur den Kopf: „Wir haben keinen Grund zu der Annahme, das irgendwelche Daten im Himmel oder in der Hölle vorgemerkt sind. Vielleicht vernichten wir uns selbst; vielleicht kommen wir davon. Uns dieser Ungewissheit zu stellen, ist ein Gebot der Reife und unser einziger Ansporn zu klugem Handeln. Niemand wird uns retten, wenn wir es nicht tun.“

Ian McEwan: „Erkenntnis und Schönheit. Über Wissenschaft, Literatur und Religion.“ Aus dem Englischen von Bernhard Robben und Hainer Kober. Diogenes Verlag, Zürich. 180 Seiten, 20 Euro.