„Aufbruch im Westen“: Schau über die Essener Gartenstadt und die Künstlerkolonie Margarethenhöhe im Ruhr Museum

Blick in die Ausstellung „Aufbruch im Westen“. Im einstigen Industrie-Ambiente kommen die Exponate speziell zur Geltung: in der Mitte Joseph Enselings Bronze-Skulptur „Die Säerin“, links vorne Gustav Dahlers Bildnis der Fotografen-Tochter Sabine Renger-Patzsch (um 1929/31). (Ruhr Museum / Foto: Bernd Berke)

Solch einen „Aufbruch im Westen“ könnte man wohl auch heute gut gebrauchen. Damals, um 1919, fügte sich eins zum anderen. Maßgebliche Leute in Wirtschaft, Politik und Kunst zogen gleichsam am selben Strang. Geld war (mit gutem Willen auch für kulturelle Zwecke) reichlich vorhanden, das Ruhrgebiet war eine Boom-Region, wie man heute sagen würde. Auch waren die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der hieß Essen.

So konnte (schon seit 1909) in vielen Bauabschnitten die famose Essener Gartenstadt Margarethenhöhe entstehen, in der sich ab 1919 nach und nach eine beachtliche Kolonie von Künstlern und Kunsthandwerkern niederließ. Die Nachkriegszeit, zugleich die nach-wilhelminische Ära, verhieß ihnen neue Freiheiten.

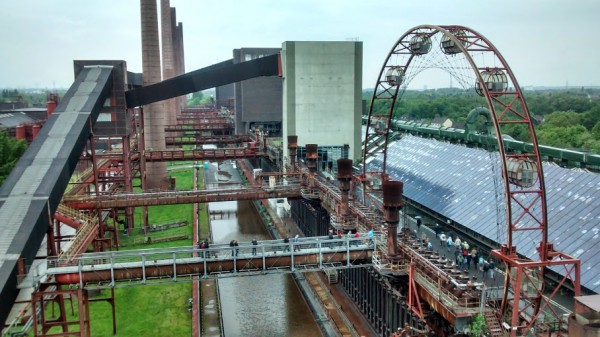

Das Ruhr Museum auf dem Gelände der Welterbe-Zeche Zollverein widmet sich jetzt mit der Ausstellung „Aufbruch im Westen“ jener Künstlersiedlung, die seinerzeit weit hinaus wirkte, gerade deshalb in der NS-Zeit schon ab 1933 schnellstens auf Linie gezwungen wurde und nach 1945 leider nur rudimentäre Fortsetzungen erfuhr.

Impression aus der Gartenstadt Margarethenhöhe, um 1912 – mit dem „Schatzgräberbrunnen“ von Joseph Enseling. (© Fotoarchiv Ruhr Museum / Foto: Anton Meinholz)

„Hagener Impuls“ als Keimzelle

Immerhin lebte der damals entwickelte Folkwang-Gedanke museal und in Form von Ausbildungsstätten weiter; freilich, wie Museumschef Prof. Heinrich Theodor Grütter betont, als Folkwang-Hochschule nicht mehr im urbanen Zentrum der Stadt, sondern in Essen-Werden, draußen im Süden. Trotzdem hält Grütter dafür, dass ohne jene Aufbruchszeiten Essen und das Ruhrgebiet weit weniger Chancen gehabt hätten, 2010 europäische Kulturhauptstadt zu werden. Eine gewagte Hypothese? Oder einfach ein weiter Horizont? Jedenfalls haben in Deutschland allenfalls die Gartenstädte von Dresden (Hellerau) und Darmstadt (Mathildenhöhe) annähernd vergleichbare Bedeutung erlangt.

Die Folkwang-Idee (derzufolge Kunst und Kunsthandwerk als Gesamtkraft das ganze Leben durchziehen sollten) keimte anfänglich nicht in Essen, sondern zuerst in westfälischen Gefilden, genauer: in Hagen, wo der rührige Mäzen Karl Ernst Osthaus etliche hochkarätige Künstler um sich scharte oder zumindest mit ihnen korrespondierte. Von diesem „Hagener Impuls“, der sich sodann zum „Westdeutschen Impuls“ steigerte, handelt ein Prolog der Ausstellung. Nicht nur Osthaus‘ inspirierendes Netzwerk fruchtete Jahre später in Essen und anderen Revierstädten, 1927 ging die gesamte Osthaus-Sammlung nach Essen und bildete den reichen Grundstock des Museums Folkwang. Für Hagen ein unermesslicher Verlust, für Essen ein kaum zu überschätzender Zugewinn.

Krupp-Witwe als kunstsinnige Stifterin

Doch Geist und Ästhetik allein hätten nicht genügt, um die Margarethenhöhe zu gründen und zur Blüte zu führen. Es fehlten noch Geld und Macht. Nach dem Tod des Industrie-Magnaten Friedrich Alfred Krupp – wahrscheinlich durch Selbstmord – leitete seine kunstsinnige Witwe Margarethe (die der Gatte vordem wegen ihrer „Renitenz“ in die geschlossene Abteilung einer Anstalt hatte wegsperren lassen) treuhänderisch den Stahlkonzern. Nach dieser Interimszeit gründete sie am 1. Dezember 1906 eine bestens ausgestattete Stiftung für Wohnungsfürsorge, in deren Gefolge die Essener Gartenstadt entstand – unter der Ägide des Architekten Georg Metzendorf. Eine treibende Kraft bei dem Großprojekt war auch der 1918 bis 1922 amtierende Oberbürgermeister Hans Luther, später (1925/26) Reichskanzler an der Spitze einer kurzlebigen Koalition.

Die kunstsinnige Stifterin: Margarethe Krupp mit ihren Töchtern Bertha und Barbara, um 1895. (© Historisches Archiv Krupp, Essen – Foto: Rainer Rothenberg)

Um 1919 begann Margarethe Krupp, zahlreiche Künstler(innen) in die Siedlung zu holen – zuerst den Grafiker Hermann Kätelhön, der jüngst (beim Abschied von der Steinkohle) wieder als Chronist der Zechenära zu neuen Ehren kam. Ihm ist auch eine ergänzende Ausstellung im erhalten gebliebenen Kleinen Atelierhaus der Mathildenhöhe (6. Mai bis 9. Februar 2020) gewidmet.

Nach und nach gesellten sich Kätelhön in unmittelbarer Nachbarschaft zu: der Bildhauer Will Lammert, die Buchbinderin Frida Schoy, die Goldschmiedin Elisabeth Treskow, der Fotograf Albert Renger-Patzsch (dem die vorherige Ausstellung des Ruhr Museums galt), die Maler Kurt Lewy, Gustav Dahler, Josef Albert Benkert und Philipp Schardt, die Bildhauer Richard Malin und Joseph Enseling sowie einige andere. Enseling, der sich nach 1933 mit den neuen Machthabern einließ, war übrigens nach dem Krieg für ein paar Semester Lehrmeister von Joseph Beuys, bevor der sich Ewald Mataré zuwandte. Ein Kapitel für sich.

Bis ins Detail durchdachte Möblierung

Über 700 Exponate werden aufgeboten, um uns eine Ahnung der einstigen Aura und ihrer Hintergründe zu geben. Die Ausstellung zeichnet nicht nur die architektonische Entwicklung des stadtnahen Geländes nach, sondern vor allem und buchstäblich ganz zentral den künstlerischen Ertrag. Als immer mehr Künstler, Kunsthandwerker und Gewerke Quartier in der Siedlung bezogen, entstanden Atelierhäuser und Werkstätten (etwa für Keramik), in denen gemeinsam gearbeitet werden konnte. Reichlich Aufträge gab’s hier gleichfalls.

Entwurf des Gartenstadt-Architekten Georg Metzendorf: Türgriff der gehobenen Ausführung aus dem Jahr 1921. (© Sammlung Rainer Metzendorf, Mainz – Foto: Rainer Rothenberg)

Der Wiener Architekt Bernhard Denkinger hat die Schau gestaltet. Um ein zentrales Rondell (vor allem mit Skulpturen der Margarethenhöhe, z. B. Joseph Enselings „Die Säerin“ sowie Katzen-, Hühner- und Bärendarstellungen) gruppieren sich Themenbereiche wie etwa die Entfaltung der Folkwang-Ideen in Essen oder die Ausstattung und Möblierung der Wohnhäuser auf der Margarethenhöhe. Hier war alles formal durchdacht und sorgsam durchgearbeitet – buchstäblich bis hin zur Türklinke und sogar bis zum Spülkasten der Toilette. In dieser Abteilung bewegt man sich sozusagen im tagtäglichen Innenleben des Themas. Wenigstens kann man es sich einigermaßen vorstellen.

Allen vorhin genannten Künstler(inne)n sind jeweils eigene Seiten-Kabinette oder – wie Denkinger es nennt – „Lauben“ mit prägnanten Beispielen fürs Lebenswerk gewidmet. Populärstes Ausstellungsstück dürfte die Meisterschale des Deutschen Fußballbundes von 1948/49 sein, die von der vormaligen Gartenstadt-Goldschmiedin Elisabeth Treskow geschaffen wurde und 1955 am Ort verblieb, als Rot-Weiss Essen den Titel gewonnen hatte. Lokalgeschichtlich kaum minder bedeutsam ist das prachtvolle „Stahlbuch“ (Gästebuch der Stadt), entworfen und gefertigt von der Buchbinderin Frida Schoy.

Die Meisterschale des Deutschen Fußball-Bundes (Kopie), eine Schöpfung der Goldschmiedin Elisabeth Treskow von 1948/49. (© Rot-Weiss Essen / Foto: Rainer Rothenberg)

Die dunkelste Zeit der Siedlung

Auch die dunkelste Zeit der Siedlung wird nicht übergangen. Gleichsam als „Kehrseite“ der Blütezeit ist sie im hintersten Bereich der Ausstellung zu finden. Da lernt man, wie fürchterlich entschieden die Nazi-Machthaber den freiheitlichen Geist der Margarethenhöhe abgewürgt haben. Auch vereinzelte Hervorbringungen von NS-Kunst, eigentlich nur mit besonderer Umsicht in solcherlei kulturhistorischen Kontexten präsentabel, sind da zu gewärtigen. Dabei erfährt man, dass manche Protagonisten der Margarethenhöhe sich dem Ungeist der „neuen Zeit“ zumindest anbequemt haben, während die Aufrechten gemaßregelt oder drangsaliert und ins Exil getrieben wurden.

Das alles ist umso betrüblicher, als sich doch 1919 und in den frühen Zwanziger Jahren die Künste in vordem ungeahnter, endlich demokratisch verfasster Liberalität hatten entfalten können. Es war manches möglich, was man sich zuvor nur erträumt hatte. Ein veritabler Aufbruch auch in diesem Sinne. 1933 wurde all das zunichte.

In Essen stellt man die Künstlerkolonie nicht zuletzt in größere Zusammenhänge der Moderne – zuvörderst bezieht man sich aufs heuer vor 100 Jahren gegründete Bauhaus; ein Jubiläum, das derzeit ohnehin zahlreiche Ausstellungen nach sich zieht. Wie viele Kreuz- und Querverbindungen es da gibt und wie sehr man andererseits zwischen diversen Strömungen differenzieren sollte, damit könnte man wahrscheinlich ganze Fachtagungen bestreiten.

- „Aufbruch im Westen“. Die Künstlersiedlung Margarethenhöhe. 8. April 2019 bis 5. Januar 2020. Täglich (Mo-So) 10-18 Uhr.

- Essen, Ruhr Museum auf Zollverein. Areal A (Schacht XII), Kohlenwäsche (A 14), Gelsenkirchener Straße 181. (Navigation zu den Parkplätzen A1 und A2: Fritz-Schupp-Allee).

- Eintritt 7 €, ermäßigt 4 €. Katalog im Klartext-Verlag, 304 Seiten, 300 Abbildungen, 29,95 €.

- Umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen, Exkursionen, Workshops etc. Infos/Buchungen (Führungen): 0201 / 24681 444. Internet: www.ruhrmuseum.de