Fußball erledigt sich nicht dem dem 1:0 oder sonst einem Resultat. Will man übers Nachplappern von dürren Fakten und über die Betrachtung schwankender Formkurven hinaus gelangen, muss man die Ereignisse in Zusammenhänge bringen, gewichten und nachbereiten. Auch kurzatmiger Tagesjournalismus reicht dazu nicht aus. Deshalb gibt es Fußballbücher. Hier ein paar Neulinge auf dem Markt:

In bescheidener Taschenbuch-Ausstattung und denkbar schmucklos (ohne jede Illustration) kommt Daniel C. Schmidts Band „111 Gründe, Borussia Dortmund zu lieben“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 240 Seiten, 9,95 Euro) daher. Der Untertitel klingt heranwanzend einschmeichelnd, als wollte der in Berlin ansässige Verlag den Fans um den Bart streichen: „Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt“. Nun ja.

Außerdem nerven diese 111-, 101- oder 99-Bücher gelegentlich. Da werden die Themen oft in ein nicht so recht passendes Zahlenraster gepresst, es wird hier abgeschnitten und da angestückelt. Doch derlei Vorwürfe treffen auf den vorliegenden Band kaum zu. Der ausgiebige Streifzug führt tatsächlich durch weite Teile des BVB-Universums. Recht kundig und elegant elegant bewältigt der Autor die kurzweiligen Kapitel über Tradition, Finanzen, Rekorde, Abstürze und Wiedergeburten (und einige andere).

Daniel C. Schmidt (Berliner mit Studium in Manchester und London, wo er sicherlich britische Fankultur eingesogen hat, was ihn nahezu zwangsläufig zum BVB leiten musste) hat zudem einen Blick für nette Nebensachen und folgt gelegentlich der oft erhellenden popkulturellen Inspiration. Man liest solche Bücher nicht von A bis Z in einem Rutsch, doch hier liest man sich schon mal streckenweise fest. Nach der Lektüre versteht auch der bislang halbwegs neutrale Beobachter womöglich besser, was gerade diesen Verein so faszinierend macht. Aber es soll ja verbohrte Menschen geben.

Knapp angefügt: In derselben Reihe ist Kai Twilfers Buch „111 Gründe, den Ruhrpott zu lieben“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 280 Seiten, 9,95 Euro) erschienen. Der Schalke-Fan und Bestsellerschreiber („Schantall, tu ma die Omma winken“), der zudem mit Regionalia handelt, grast so ziemlich alles ab, was man erwartet: Bude, Currywurst, Hochofen, Schimanski, natürlich auch Fußball… Als gegen Ende die 111 noch nicht erreicht sind, pappt er auch noch ein paar Abschnitte übers „Umland“ (Rhein-, Sauer- und Münsterland, Niederlande) an. Ungerecht verkürztes Fazit: Viel Zeilenschinderei, doch leider keinerlei touristischer Service.

Zurück zum Fußball – mit zwei Bänden, die auch auf dem Gabentisch etwas hermachen:

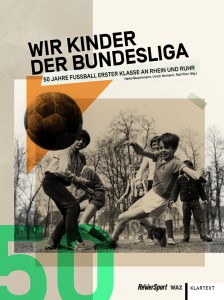

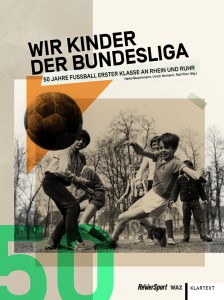

„Wir Kinder der Bundesliga. 50 Jahre Fußball erster Klasse an Rhein und Ruhr“ (Klartext Verlag, 366 Seiten, 24,95 Euro) heißt ein geradezu lexikalisch üppiger Band im Albumformat, dessen Titel etwas in die Irre führt. Es geht halt (aus NRW-Perspektive) um Geschichte und Geschichten der vor 50 Jahren in Dortmund gegründeten Liga, deren Fährnisse viele von uns seit Kindesbeinen begleitet haben. Nicht nur BVB und Schalke werden ebenso liebevoll wie kritisch durch die Jahrzehnte begleitet, sondern eben auch die Bundesliga-Vereine von Bochum, Essen, Duisburg, Köln, Düsseldorf und Gladbach.

Es ist ein abwechslungs- und einfallsreiches Buch geworden. Nicht nur wechseln munter die Darstellungsformen (z. B. mit etlichen eingestreuten Interviews, die manche Innenansicht zur Liga-Historie bieten), sondern man hat sich auch ersichtlich viel liebevolle Mühe mit Bildauswahl und Layout gegeben. Die Herausgeber Heiko Buschmann, Ulrich Homann und Ralf Piorr weiten den Blick an vielen Stellen deutlich übers Fußballerische hinaus, so dass viel vom jeweiligen Zeitgeist der Jahrzehnte seit den 1960ern einfließt. Prognose: Ein erfrischend aufspielendes Buch, das sich in der Spitzengruppe festsetzen kann.

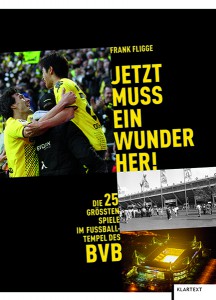

Ganz neu liegt Frank Fligges Anfang November erschienenes Buch vor, gleichfalls im soliden Katalogformat mit festem Einband: „Jetzt muss ein Wunder her. Die 25 grössten Spiele im Fussballtempel des BVB“ (Klartext-Verlag, 176 Seiten, 19,95 Euro). Das etwas unschöne Doppel-S verdankt sich jeweils der Versalien-Schreibung auf dem Titel.

Ich liebe Transparenz, daher ein paar Vorbemerkungen: Frank Fligge ist der Bruder des BVB-Pressesprechers Sascha Fligge, was kein Schaden gewesen sein dürfte. So kommt man doch noch etwas geschmeidiger an Hintergrund-Infos heran – und auch an prominente Gastbeiträge fürs Buch, die von Lars Ricken, Sebastian Kehl, Michael Zorc, Jürgen Klopp und Kevin Großkreutz stammen. Es wäre fahrlässig gewesen, solche Kontakte nicht zu nutzen.

Zweitens sollte gesagt werden, dass ich Frank Fligge aus gemeinsamen Jahren bei der „Westfälischen Rundschau“ kenne. Freilich weiß er, dass ich keine Gefälligkeits-Rezensionen schreibe. Inzwischen arbeitet der ausgesprochen ehrgeizige Journalist in der Zentrale der Funke-Gruppe (vormals WAZ-Gruppe) im Qualitätsmanagement. Auch der Essener Klartext-Verlag gehört zur Funke-Gruppe. Womit denn alles wunderbar offen zutage läge…

Dass das Buch ordentlich geschrieben ist, hat man vom studierten Literaturwissenschaftler Frank Fligge nicht anders erwartet. Ein mehr als heimlicher „Hauptdarsteller“ ist hier das 1974 mit einem Match gegen den ewigen Rivalen Schalke eingeweihte Westfalenstadion, jener „Tempel“ also, der heute einen Sponsorennamen trägt, welcher bei den Fans nicht gerade beliebt ist. Genau dieser Sponsor zählt zu den Förderern des vorliegenden Buchs. Dreimal dürft ihr raten. Eine schon fast dialektische These des Buches lautet übrigens, dass nicht nur der BVB das Stadion groß gemacht habe, sondern das Stadion auch den BVB.

Auswahl und Sortierung haben mich zunächst etwas irritiert. Hier geht es zwar weit überwiegend um den BVB, doch zählen auch in Dortmund ausgetragene WM-Partien (1974, 2006) sowie ein veritables UEFA-Cup-Finale (Liverpool – Alaves, 2001) zu den legendären Partien. Nun ja, auch diese Begegnungen mögen den Genius Loci bereichert haben.

Doch das ist letztlich nur Beigabe zu den großen Partien von Borussia Dortmund, seien es Relegations-Dramen, Derbys, Entscheidungen um die Meisterschaft oder europäische Auftritte. Hier kann man sie noch einmal nachschmecken, wobei die wahre Essenz solcher Spiele rein verbal nur ganz schwer zu vermitteln ist. Im Grunde müsste solchen Büchern eine DVD mit den markantesten Szenen beiliegen. Doch die hat man ja zum großen Teil im Kopf, oder?

Fligge ist zwar eindeutig glühender BVB-Anhänger, gibt aber den Verstand nicht am Drehkreuz vor der Tribüne ab. Auch dunkle Stunden und zwischenzeitliche Fehlentwicklungen kommen vor, es ist also ein wohlwollendes, aber kein haltlos jubelndes Buch.

Wenn es schon ums Stadion geht, hätte ich mir übrigens noch ein etwas ausführlicheres Kapitel zur Baugeschichte gewünscht – und vereinzelt etwas originellere Fotos. Optisch überwiegt denn doch die Jubelarie. Aber bitte: Nach einer schmerzlichen Woche wie dieser (mit BVB-Niederlagen gegen Arsenal und Wolfsburg) kann man derlei Augen- und Seelentrost gebrauchen.