Else Berg: Selbstporträt, 1917 (Sammlung Jüdisches Museum, Amsterdam)

Wie viele Kunstwerke im Bestand des Museums Ostwall im Dortmunder U stammen wohl von Frauen? Man ahnt es ja ungefähr – und doch verblüfft die Antwort: Es sind weniger als sieben Prozent. Seit einiger Zeit macht sich das weibliche Museumsteam daran, gezielt gegen die Dominanz weißer Männer anzugehen; neuerdings mit der Ausstellung „Tell these people who I am“, in der sämtliche Arbeiten von Frauen stammen.

Die gängige Zeitgeist-Formel für solche Identitäts-Suchen lautet, es müsse bislang Verborgenes endlich „sichtbar gemacht“ werden. Vor einiger Zeit verfolgten die Dortmunderinnen am Museum Ostwall (vielfach verwischte) Spuren schwarzer Geschichte im Expressionismus. Jetzt sind die Frauen an der Reihe. Die Prognose sei gewagt, dass demnächst die Kunst queerer Menschen in den Mittelpunkt rücken wird. Die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf wird es ab September 2025 vormachen, indem sie die „Queere Moderne“ würdigt.

Zurück nach Dortmund. Warum nun eigentlich der anglophone Titel: „Tell these people who I am“? Es ist ein Zitat der heute nicht mehr allzu bekannten Keramik-Künstlerin Vally Wieselthier, die im US-Exil selbstbewusst mehr Beachtung für sich und ihre Mitstreiterinnen einforderte. Als Reaktion auf eine Zurechtweisung schrieb sie gegen Ende der 1930er Jahre die titelgebenden Worte in ein Telegramm an den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Er sollte den ignoranten Leuten sagen, wen sie da vor sich hatten!

Nur nackt ins Museum?

Zeitsprung über einige Jahrzehnte: 1989 fragte die Künstlerinnengruppe Guerilla Girls, (nicht nur) bezogen auf die US-Museumslandschaft: „Do Women have to get naked to get into the Museum?“ Mussten Frauen erst nackt sein, um (z. B. als von Männern gemalte Aktmodelle) ins Museum zu gelangen?

Die jetzige Dortmunder Ausstellung basiert nicht zuletzt auf intensiver Forschung, um „Leerstellen“ in der Sammlung überhaupt erst einmal zu klären. In weiteren Schritten ging es auf die Suche nach passenden Kunstwerken, um solche Lücken schon mal ein wenig zu schließen. Mittel- und langfristig wird angestrebt, die künftige Sammlungspolitik danach auszurichten, also gezielt und dauerhaft mehr „Frauenkunst“ ins Haus zu holen.

An den Rand gedrängt

In Betracht kommen die beiden großen Sammel-Schwerpunkte des Museums Ostwall: der Expressionismus und sodann die Fluxus-Kunst der 1960er und 1970er Jahre. Es war wohl gar nicht so einfach, die weiblichen Perspektiven und Positionen aufzuspüren, sind doch viele Künstlerinnen – zumal aus der Zeit des Expressionismus – der Vergessenheit „anheimgefallen“ bzw. vom ehedem männlich beherrschten Kunstbetrieb willentlich beiseite gelassen oder an den Rand gedrängt worden. Andererseits muss ja auch vermieden werden, Qualitätsansprüche zu senken und womöglich „Quotenkunst“ zu zeigen. Die Ausstellung imponiert denn auch nicht so sehr durch überbordende Fülle, sondern hebt interessante Protagonistinnen hervor.

Bis 1919 nur in Privatschulen zugelassen

Bis 1919 durften Frauen in Deutschland keine staatlichen Kunstakademien besuchen und waren auf (von Kunstkritik und Kunstbetrieb geringgeschätzte) Privatschulen verwiesen. Die waren wiederum so teuer, dass der Weg eigentlich nur für Frauen „aus gutem Hause“ in Frage kam. Unter solchen Bedingungen war es kaum verwunderlich, dass es schien, als sei der Expressionismus eine Männer-Veranstaltung. Die Dortmunder Kuratorin Stefanie Weißhorn-Ponert will zeigen, dass dieser Eindruck nicht stimmt und präsentiert überschaubare Ausschnitte aus acht weiblichen Lebenswerken jener Kunstepoche.

Vally Wieselthier: Mädchenkopf mit Pagenschnitt, 1928 (Galerie bei der Albertina / Zetter, Wien)

Am bekanntesten ist noch die Bildhauerin Renée Sintenis, von der Tierdarstellungen, Sportler-Statuetten und Selbstporträts zu sehen sind. Von Sintenis stammt übrigens auch eine Urform des hernach so weit verbreiteten Berliner Bären, wie er auch als Ehrung bei der Berlinale in Gold und Silber vergeben wird. Manchen Cineasten ist auch noch die Filmemacherin Lotte Reiniger ein Begriff, die vor allem mit Scherenschnitten arbeitete, welche sie beispielsweise zum frühesten abendfüllenden Animationsfilm zusammenfügte, der noch erhalten ist: „Die Abenteuer des Prinzen Ahmed“ (1923-26) heißt das Opus, das aus rund 100.000 Einzelfotos der jeweils sukzessive verschobenen Scherenschnitte besteht. In Dortmund kann man das staunenswerte Ergebnis in Augenschein nehmen.

Erschütternd die Vita der gebürtigen Schlesierin Else Berg, die sich 1910 in Amsterdam niederließ und ab 1914 zu einer Künstlerkolonie in Schoorl bei Bergen aan Zee zählte. Mit ihrer expressionistischen Malerei gehörte sie in die erste Reihe der niederländischen Moderne, doch nachdem sie 1942 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet wurde, geriet sie derart in Vergessenheit, dass sie 1951 in einem Dortmunder Überblick zur neueren niederländischen Kunst gar nicht vertreten war. Der ihr gewidmete Raum ist gewiss ein Highlight der neuen Dortmunder Ausstellung.

Typisch „weibliche Genres“?

Madame d’Ora: Anita Berber und Sebastian Droste, Fotografie aus der Tanzproduktion „Die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“, 1922 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien © Madame d’Ora)

Sehenswert sodann die Tanzfotografien von Dora Kallmus („Madame d’Ora“), die die ausdrucksvollen Auftritte von Anita Berber und Sebastian Droste mit zeittypischem Gestus gültig festhielt. Schon der Titel ihres Kunstbuchs „Die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“ (1923) klingt expressiv.

Als Wiederentdeckungen dürfen die Grafikerin Emma Schlangenhausen (sakrale Motive, Tierszenen) oder auch die Keramikerin Kitty Rix mit ihrer Lehrerin Vally Wieselthier gelten. Ob Keramik oder auch Seidenstickereien (von Martha Worringer) als eher „weibliche Genres“ wahrgenommen werden, sei dahingestellt. Es wird wohl so gewesen sein, dass männliche Zeitgenossen derlei Kunst belächelt haben.

Unter Einsatz des Körpers

Ein ganz anderes gesellschaftliches Klima äußert sich in den Kunstwerken der Fluxus-Zeit (Kuratorin dieses zweiten Teils: Anna-Lena Friebe). Freilich waren auch damals die Benachteiligungen noch längst nicht vorüber, doch die Gegenwehr nahm – im Umkreis des erstarkten Feminismus‘ – andere Formen an. Mit allen Mitteln bis hin zur Performance und zum Happening zogen Künstlerinnen nun zunehmend Geschlechterrollen (Stichworte: liebende Frau und Mutter, aufopferungsvolle Sorgearbeit) in Zweifel; mitunter geschah dies auf so drastische Weise, dass nun vor einer Nische der Ausstellung eine jener heute weithin üblichen „Trigger-Warnungen“ vor Darstellungen von (sexualisierter) Gewalt zu lesen ist.

Keineswegs nur „dienende“, sondern eigenständige Protagonistin der Fluxus-Szene: „Charlotte Moorman performing Nam June Paik’s Opera Sextronique“, 9. Februar 1976 at Film Makers Cinematheque, NYC / Museum Ostwall im Dortmunder U. (© Dick Preston)

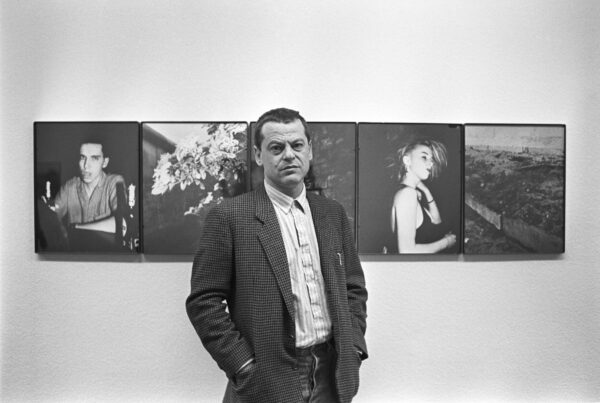

Selbsternannter Fluxus-Guru

Auch im Fluxus und artverwandten Kunstrichtungen ließ man(n) die Frauen nur ungern „mitspielen“. Als großer Guru gerierte sich George Maciunas, der auch Deutungs- und Auswahlhoheit beanspruchte. Da in den 1960ern der herkömmliche Werkbegriff geradezu zerbröselte, lassen sich einzelne Arbeiten eigentlich nur im Kontext der Zeitgeschichte und des Zeitgeistes angemessen beschreiben. Generell kennzeichnend sind die starken Alltagsbezüge und der entschiedene Einsatz des eigenen Körpers. Spontane Handlungen zählen mehr als Dauerhaftigkeit. Mit derlei Instrumentarium ließen sich (unterm Leitsatz „Das Private ist politisch“) persönliche Leidens- und Widerstands-Geschichten ganz anders erzählen, als etwa mit Gemälden oder Skulpturen.

Drastischer Körpereinsatz: Shigeko Kubota „Vagina Painting“, 1964 (Fondazione Bonotto, Colceresa, Italien / Foto Peter Moore © Northwestern University)

Yoko Ono, John Lennon und andere Paare der Kunst

Bemerkenswert zudem, wie sich in den 60ern und 70ern am Horizont ein neues Verständnis von Partnerschaft in Kunst und Leben abzeichnet. Nicht zuletzt sind hier John Lennon und Yoko Ono (in der Ausstellung von ihr zu sehen: die gefilmte Aktion „Cut Piece“, 1964) zu nennen, die einander beispielhaft inspirierten. Das berühmte Foto von ihrem „Bed-In“ aus dem Amsterdamer Hotel darf nicht fehlen, um auf die Erinnerungs-Sprünge zu helfen.

Weitere, eher fachweltlich erörterte Kunst- und Liebesbeziehungen führten Dorothy Iannone und Dieter Roth sowie Alison Knowles und Dick Higgins. Kunst- und Gesellschaftsgeschichte sind an diesen Punkten eng miteinander verwoben. Man versenke sich nur in die oft kleinteiligen, nicht selten hintersinnig-ironischen Handlungsanweisungen einiger Arbeiten. Die Einlässlichkeit kann auf lohnende Zeitreisen führen und dabei allerlei Denk- und Seinsblockaden lockern.

„Tell these people who I am“. Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus. 25. Oktober 2024 bis 23. März 2025. Museum Ostwall im Dortmunder U (6. Ebene). Geöffnet Di, Mi, Sa, So und feiertags 11-18 Uhr, Do und Fr 11-20 Uhr. Eintritt 9 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Zur Ausstellung ist ein 222 Seiten starkes „MO-Magazin“ erschienen.

www.dortmunder-u.de

www.dortmunder-u.de/kuenstlerinnen