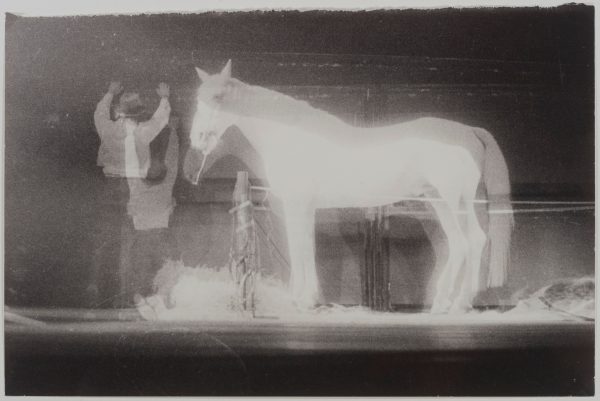

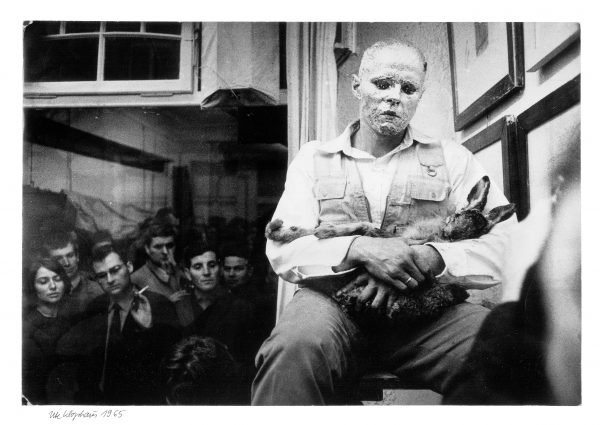

Hell und transparent: Blick in die Mittelachse der Essener Adels-Ausstellung. (© Ruhr Museum / Deimel + Wittmar)

In wessen Namen wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts einer der ersten Hochöfen im später so genannten Ruhrgebiet (genauer: Oberhausen) betrieben? Kaum zu glauben, aber historisch verbürgt: Es war die Fürstäbtissin des Reichsstifts von Essen, Maria Kunigunde von Sachsen, die bereits eine andere Hütte besaß. Und wer hat die hernach so imposante Henrichshütte in Hattingen begründet? Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode aus dem Harz. Zwei bedeutsame Beispiele für den Einfluss des geistlichen und weltlichen Adels in der Ruhrregion.

Das Plakatmotiv der Ausstellung: Abb. Anna von der Horst, geb. von Palandt († 1585), nach 1560. (© Förderverein Schloß Horst e. V. / © Ruhr Museum, Gestaltung Uwe Loesch)

Dies und natürlich viel mehr erfährt man jetzt in einer umfangreichen Ausstellung des Ruhr Museums auf Zeche Zollverein in Essen: „Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr“ bringt vermeintlich unvereinbare Sphären zueinander. Doch der Adelsbegriff kann in diesen Breiten keinesfalls nur auf „Arbeiteradel“ oder „Schlotbarone“ bezogen werden, sondern bezeichnet generelle Geschichtslinien – zumal auf der langen Strecke vom Mittelalter bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.

Besagte Äbtissin verlor jedoch alsbald das Interesse am Hüttenwesen und verkaufte anno 1805 ihre Anteile an die Brüder Franz und Gerhard Haniel. Aus all dem erwuchs später die Gutehoffnungshütte (GHH) – und der Name Haniel stand seither für eine der großen industriellen Dynastien.

Eigentlich müßig zu sagen, doch oft wird es ausgeblendet: Das Revier hat nicht nur eine Industriegeschichte, es hat auch lange Zeiten davor gegeben. Und die waren nun mal überwiegend feudalistisch geprägt, von gewissen (temporären) Ausnahmen wie der Freien Reichsstadt – und späteren Hansestadt – Dortmund einmal abgesehen, wo sich zeitweise ein selbstbewusstes Patriziertum entwickeln konnte.

Als das Bürgertum noch nicht unbeschränkt wirtschaften durfte

Bevor zu Beginn des 19. Jahrhunderts die allgemeine Gewerbefreiheit eingeführt wurde, durften Menschen aus dem Bürgertum nicht einfach Unternehmen gründen. Also war es am Adel, die frühesten Weichen in Richtung Industrialisierung zu stellen. Umso mehr legte es das begüterte Bürgertum später darauf an, den adligen Lebensstil nachzuahmen oder sich – besser noch – durch (wiederum dem Adel abgeschaute) Heiratspolitik mit dem Adel zu vermählen. Namen, die auf „höhere“ Abkunft hindeuteten, schmückten ungemein: Man denke nur an Krupp von Bohlen und Halbach.

…und noch ein etwas näherer Blick in die Ausstellung. (© Ruhr Museum / Deimel + Wittmar)

Größere Herrschaftsgebiete entwickelten sich in und nach dem Mittelalter vor allem in rheinischen Landen, rund um die Ruhr blieben auch die Adels-Verhältnisse recht kleinteilig, was sich nachhaltig auf die zerfaserte Struktur des Reviers ausgewirkt hat. Ließen sich hier auch nicht so übermächtige Herrscher mit großen Ländereien nieder, so entstanden doch zahllose kleinere Adelssitze – in einer Dichte wie sonst kaum irgendwo in Europa. Allerdings hielt sich hier der repräsentative Anspruch in Grenzen. Als Beispiele für Um- oder Neubauten vom 16. bis ins 18. Jahrhundert (im Stil der Renaissance oder des Barock) wären im Revier zu nennen: Schloss Horst in Gelsenkirchen, Schloss Bodelschwingh in Dortmund, Schloss Herten oder Schloss Strünkede in Herne.

Über 800 Objekte von 160 Leihgebern

Die Ausstellung breitet über 800 Objekte von rund 160 Leihgebern aus, viele Stücke stammen aus Privatsammlungen und sind teilweise noch nie öffentlich gezeigt worden. Die Versicherungssumme für all die Preziosen beträgt 30 Millionen Euro. Es finden sich hier alle möglichen Hinterlassenschaften früherer Adelsherrschaft – Original-Fragmente von Bauten ebenso wie Mobiliar, Gemälde und Skulpturen, liturgische Gerätschaften, Urkunden, Münzen, Waffen, Rüstungen oder auch Spezialitäten wie die Kinderkutsche des Grafen von Bentheim-Tecklenburg und ein Löwenfell, mit dem es seine adelige Bewandtnis hat. Und so fort…

Der Aufwand war beträchtlich. Zwei Kuratorinnen und ein Kurator haben drei Jahre lang an der Vorbereitung gearbeitet: Magdalena Drexl, Reinhild Stephan-Maaser und Axel Heimsoth haben dabei auch wertvolle Forschungsarbeit geleistet, so dass der Katalog wohl für längere Zeit als Standardwerk gelten kann.

Totenbild des Conrad von Romberg (1535-1605) zu Bruninghausen (heutiger Dortmunder Ortsteil Brünninghausen), um 1605/06. (Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund / Foto: Jürgen Spiler)

Prof. Heinrich Theodor Grütter, der Direktor des Ruhr Museums, kommt – wie so häufig – aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Seit 1989 betreue er Ausstellungen im Ruhr Museum (vormals Ruhrlandmuseum), dies sei eine der schönsten überhaupt. Besonders stolz ist er auf einige Kostbarkeiten aus dem Essener Domschatz, auf Exponate wie ein Karolingisches Evangeliar oder einen in Cappenberg verwahrten, rundum vergoldeten Barbarossa-Kopf (hier als Replik zu sehen), die erste vollplastische Darstellung eines lebenden Menschen im Mittelalter. Bis dahin waren nur Heilige so dargestellt worden.

Gläserne Transparenz

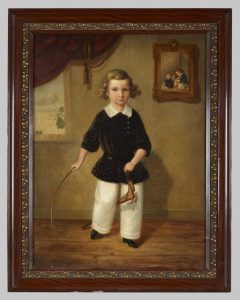

Der österreichische Architekt Bernhard Denkinger, nicht zum ersten Male fürs Ruhr Museum tätig, hat die Adelsschau gestaltet. Im fensterlosen früheren Kohlenbunker auf der 12-Meter-Ebene hat er staunenswert lichte Installationen vollbracht und allseits für gläserne Transparenz gesorgt. Die Mittelachse, an der sich fünf Epochen („Vor 1000 n. Chr.“, 1000-1500, 1500-1800, Preußischer Adel, „Nach 1918″ bis heute) chronologisch aufreihen, soll ganz feierlich an einen Zeremonienweg erinnern. Tatsächlich könnte die dezent edel gehaltene Inszenierung dazu verführen, durch diese Ausstellung geradezu zu schreiten. Seitwärts, in kleineren Kabinetten, werden typische Elemente des adeligen Lebens aufbereitet, beispielsweise geht es um Schlösser, Burgen und Parks, um Wohnkultur, Kindererziehung, Kunstsammlungen und „Wunderkammern“, um die hochherrschaftliche Jagd oder um rauschende Festivitäten.

Kindererziehung des Adels, hier anhand des Gemäldes „Wilhelm von Westerholt und Gysenberg mit Steckenpferd und Peitsche“, unbekannter Maler, 1846, Privatbesitz (© Ruhr Museum / Foto: Christoph Sebastian)

Nicht nur feierlich

Doch halt! Die Stimmungslage ist nicht durchweg feierlich. Die höchst zwiespältige, wenn nicht abgründige Rolle großer Teile des Adels in der NS-Diktatur (der man sich vielfach weitaus willfähriger anbequemte als der Weimarer Republik) kann selbstverständlich nicht ausgespart werden. Die vorherige Rolle des Adels beim preußischen Militär erfährt ebenfalls kritische Betrachtung. Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wird dem Adel freilich bescheinigt, nicht nur mit karitativem und kulturellem Engagement seinen Anteil an der Demokratisierung gehabt zu haben. Ohne Glanz und Gloria.

Das Konzept durfte nicht auf bloße Glorifizierung hinauslaufen, musste aber einigermaßen aus- und abgewogen sein, sonst wären viele Leihgaben wahrscheinlich nicht nach Essen gelangt. Überhaupt galt es zu Beginn, etliche vertrauensbildende Gespräche zu führen. Offenbar mit Erfolg. Zur Eröffnung sollten jedenfalls zahlreiche Gäste mit adeligen Stammbäumen erscheinen…

Die bleibende Sehnsucht nach Pomp und Prunk

Zudem kommt eine solche Ausstellung eben nicht ohne Schauwerte aus. Also hat man es vor allem auf gediegene Prachtentfaltung abgesehen. Wer will’s den Ausstellungsmachern verdenken? Mit Grau in Grau lockt man kein größeres Publikum – erst recht nicht bei diesem Thema, dessen Ausläufer bis hin zur Rolle des Adels in der Werbung und in der Yellow Press verfolgt werden. Die Sehnsucht nach Pomp und Prunk ist in unserer ach so nüchternen Republik noch nicht vorüber.

Und wie steht’s mit dem heutigen Adel? Ist er wirklich „verarmt“, wie es manchmal vermutet wird? Oder hat er nur seine alten Vorrechte verloren? Heinrich Theodor Grütter: „Verarmter Adel ist uns nicht untergekommen.“ Nun ja. Verhandlungen mit ärmeren Blaublütigen hätten allerdings auch keine kostbaren Leihgaben nach sich gezogen. Man dürfte sich wohl von Anfang an auf vielversprechende Kontakte konzentriert haben. Übrigens: Selbst nach der Revolution von 1918 ist der Adel nicht enteignet worden. Da ist also eine „solide Basis“ geblieben, wenn man es so nennen will.

Viele Adelige arbeiten heute halt in bürgerlichen Berufen, vorzugsweise als Selbstständige. Der Erhalt ihrer Adelssitze kommt sie vielfach teuer zu stehen, so dass zumindest partielle Umnutzungen (z. B. zu Museen) eher die Regel sind. Apropos: Einst gab es an Rhein und Ruhr etwa 400 Adelssitze. Rund 200 davon sind noch aufzufinden, gar manche jedoch nur noch als Ruinen.

Festessen auf der fürstlichen Hochzeit in Düsseldorf (1585), Garten aus Zuckerwerk – Franz Hogenberg in Dietrich Graminäus „Beschreibung derer Fürstlicher Güligscher ec. Hochzeit“, Köln 1587 (Archiv Schloss Hugenpoet, Essen / © Ruhr Museum / Foto Christoph Sebastian)

„Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr“. Ruhr Museum, Essen (12-Meter-Ebene in der Kohlenwäsche des Unesco-Welterbes Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181). Vom 13. Dezember 2021 bis zum 24. April 2022 31. Juli 2022 (verlängert). Geöffnet Mo-So 10-18 Uhr.

Eintritt 7 Euro, ermäßigt 4 Euro, Leute unter 18 Jahren sowie Studierende unter 25 Jahren frei. Katalog (384 Seiten, über 400 Abbildungen) 29,95 Euro.

Infos und Buchung (Mo-Fr 9-16 Uhr): Tel. 0201 / 24 681 444.

besucherdienst@ruhrmuseum.de

www.ruhrmuseum.de

www.tickets-ruhrmuseum.de