Von Dichtung, Faschismus, Alltag, Jungsein und Schule – fünf neue Bücher über fast alles

Hier mal wieder ein paar bemerkenswerte Bücher – im Fünferpack, zum Selberlesen oder Verschenken. Naturgemäß nicht nur zur Weihnachtszeit.

Er hat sie fast alle gekannt

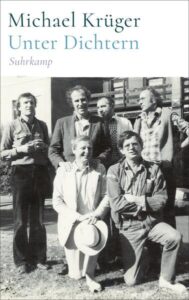

Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, 34 Euro) lässt jene Zeiten und all die Gespräche noch einmal lebendig werden. Eitelkeit nicht völlig ausgeschlossen: Jede Begegnung adelt gleichsam auch den, der davon zu berichten weiß. Es sind gesammelte Texte aus den letzten Jahrzehnten, in denen Krüger (der übrigens am 9. Dezember 82 Jahre alt wird) sich seine Gedanken u. a. über Elias Canetti, Oskar Pastor, Hermann Lenz, Jürgen Becker, Botho Strauß, Nicolas Born, Peter Handke, die erwähnten Rühmkorf und Enzensberger, Ernst Meister und Ilse Aichinger macht. Überdies gibt es auch wenige Rückgriffe in frühere Epochen (Andreas Gryphius, Eduard Mörike). Eine Fundgrube für alle literarisch Begeisterten!

Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, 34 Euro) lässt jene Zeiten und all die Gespräche noch einmal lebendig werden. Eitelkeit nicht völlig ausgeschlossen: Jede Begegnung adelt gleichsam auch den, der davon zu berichten weiß. Es sind gesammelte Texte aus den letzten Jahrzehnten, in denen Krüger (der übrigens am 9. Dezember 82 Jahre alt wird) sich seine Gedanken u. a. über Elias Canetti, Oskar Pastor, Hermann Lenz, Jürgen Becker, Botho Strauß, Nicolas Born, Peter Handke, die erwähnten Rühmkorf und Enzensberger, Ernst Meister und Ilse Aichinger macht. Überdies gibt es auch wenige Rückgriffe in frühere Epochen (Andreas Gryphius, Eduard Mörike). Eine Fundgrube für alle literarisch Begeisterten!

Es geschah und kann wieder geschehen

Es ist wohl eine der wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Bücherherbstes: Götz Aly „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945″ (S. Fischer, 762 Seiten, 34 Euro) stellt die immer noch und für alle Zukunft brennende Frage, warum so viele Deutsche für Hitler und die NSDAP gestimmt haben und welche höllische Mischung aus sozialen Wohltaten und polizeilicher Willkür die Gewaltherrscher damals angerichtet haben. Die eigentlich kriegsmüden Deutschen ließen sich sodann in einen erneuten Angriffskrieg und unfassbare Verbrechen hineinziehen. Götz Aly versucht, die Beweggründe und Mechanismen solchen Widersinns zu ergründen. Er geht dabei auf zahlreiche Phänomene der NS-Machtergreifung und Machtsteigerung ein. Auch Kenner der Materie werden hier auf neue Einsichten gebracht. „In dankbarer Erinnerung“ widmet Aly das Buch u. a. dem lange Zeit (1968-1996) an der Ruhr-Uni Bochum tätigen Historiker und maßgeblichen NS-Spezialisten Prof. Hans Mommsen. Ein hauptsächlicher Antrieb seines Schreibens wird in Götz Alys letztem Kapitel deutlich, er nennt es mahnend „Was geschah, kann wieder geschehen“. Wenn doch nur Bücher dieser aufrüttelnden Art den bedrohlichen Befund etwas weniger wahrscheinlich machen würden! Als der Band endlich wieder lieferbar war und ich ihn erwerben konnte, lag er immerhin schon in der dritten Auflage vor. Das wiederum wird wohl mit unguten Vorgängen in unserer Gegenwart zu tun haben. Vielen Menschen ist offenbar bewusst, dass sie sich wappnen müssen.

Es ist wohl eine der wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Bücherherbstes: Götz Aly „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945″ (S. Fischer, 762 Seiten, 34 Euro) stellt die immer noch und für alle Zukunft brennende Frage, warum so viele Deutsche für Hitler und die NSDAP gestimmt haben und welche höllische Mischung aus sozialen Wohltaten und polizeilicher Willkür die Gewaltherrscher damals angerichtet haben. Die eigentlich kriegsmüden Deutschen ließen sich sodann in einen erneuten Angriffskrieg und unfassbare Verbrechen hineinziehen. Götz Aly versucht, die Beweggründe und Mechanismen solchen Widersinns zu ergründen. Er geht dabei auf zahlreiche Phänomene der NS-Machtergreifung und Machtsteigerung ein. Auch Kenner der Materie werden hier auf neue Einsichten gebracht. „In dankbarer Erinnerung“ widmet Aly das Buch u. a. dem lange Zeit (1968-1996) an der Ruhr-Uni Bochum tätigen Historiker und maßgeblichen NS-Spezialisten Prof. Hans Mommsen. Ein hauptsächlicher Antrieb seines Schreibens wird in Götz Alys letztem Kapitel deutlich, er nennt es mahnend „Was geschah, kann wieder geschehen“. Wenn doch nur Bücher dieser aufrüttelnden Art den bedrohlichen Befund etwas weniger wahrscheinlich machen würden! Als der Band endlich wieder lieferbar war und ich ihn erwerben konnte, lag er immerhin schon in der dritten Auflage vor. Das wiederum wird wohl mit unguten Vorgängen in unserer Gegenwart zu tun haben. Vielen Menschen ist offenbar bewusst, dass sie sich wappnen müssen.

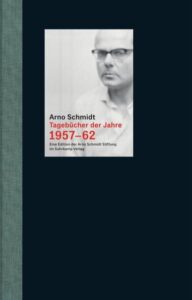

„Ich blättre. Lilli bügelt.“

Wenn es in Nachkriegsdeutschland veritable Kult-Schriftsteller gegeben hat, so dürfte Arno Schmidt gewiss in vorderster Reihe zu nennen sein. Der Mann mit dem unvergleichlichen Schreibstil hat noch heute scharenweise eingeschworene Anhänger und willige Exegeten, die sich eingehend mit Leben, Werk und Wirkung befassen. Sie alle erhalten nun neue Nahrung, denn die Arno Schmidt Stiftung hat einen voluminösen Band mit Aufzeichnungen herausgebracht: Arno Schmidt: „Tagebücher der Jahre 1957-1962″ (Suhrkamp, 778 Seiten, 68 Euro). Schmidt führte mit seiner Frau Alice (genannt „Lilli“) seit 1958 in Bargfeld (Heidedorf in Niedersachsen) ein einsiedlerisches Leben, weit abseits von den Zumutungen allgemeiner Alltäglichkeit und doch tief in seinen eigenen Alltag vergraben, in selbstgewählte Begrenztheit. Hier erhalten wir nun Kunde bis hinein in fast schon bizarre und dennoch immer wieder aufschlussreiche Banalitäten. Beliebiges Beispiel aus dem März 1958: „Ich blättre. Lilli bügelt.“ Kurz darauf: „Ich wurmisiere. Lilli Aufräumen + Abwaschen / Kaffeerausch; und über mehreres nachgedacht (…) Lilli badet (…) / Noch lesen: {ich Herder} Lilli Kreuzworträtsel!“ Derlei Mitteilungen Zeile für Zeile und Zug um Zug über Hunderte von Seiten zu lesen, ist schon eine arge Herausforderung, zumal man den Mann keineswegs sympathisch finden muss. Man lese nur die teilweise hundsgemeinen Äußerungen über seine dienstbare Frau, deren Unterordnung ihm allerdings kaum je genügt… Register, Fotos, Fußnoten, Faksimiles und zeitliche Einordnungen erschließen dies und jenes, es handelt sich um eine (von Susanne Fischer herausgegebene) sorgfältige, ja geradezu liebevolle Edition; ganz so, wie es einem Arno Schmidt zukommen könnte. Was ER dazu wohl gesagt hätte? Wahrscheinlich hätte er haltlos geschimpft, wie beinahe über alles. Übrigens hatte, später ebenfalls von Susanne Fischer ediert, Alice Schmidt zuvor Tagebuch geführt und dies recht abrupt aufgegeben. Es gibt heutige Leser, die ihre Aufzeichnungen seinen Auslassungen bei weitem vorziehen.

Wenn es in Nachkriegsdeutschland veritable Kult-Schriftsteller gegeben hat, so dürfte Arno Schmidt gewiss in vorderster Reihe zu nennen sein. Der Mann mit dem unvergleichlichen Schreibstil hat noch heute scharenweise eingeschworene Anhänger und willige Exegeten, die sich eingehend mit Leben, Werk und Wirkung befassen. Sie alle erhalten nun neue Nahrung, denn die Arno Schmidt Stiftung hat einen voluminösen Band mit Aufzeichnungen herausgebracht: Arno Schmidt: „Tagebücher der Jahre 1957-1962″ (Suhrkamp, 778 Seiten, 68 Euro). Schmidt führte mit seiner Frau Alice (genannt „Lilli“) seit 1958 in Bargfeld (Heidedorf in Niedersachsen) ein einsiedlerisches Leben, weit abseits von den Zumutungen allgemeiner Alltäglichkeit und doch tief in seinen eigenen Alltag vergraben, in selbstgewählte Begrenztheit. Hier erhalten wir nun Kunde bis hinein in fast schon bizarre und dennoch immer wieder aufschlussreiche Banalitäten. Beliebiges Beispiel aus dem März 1958: „Ich blättre. Lilli bügelt.“ Kurz darauf: „Ich wurmisiere. Lilli Aufräumen + Abwaschen / Kaffeerausch; und über mehreres nachgedacht (…) Lilli badet (…) / Noch lesen: {ich Herder} Lilli Kreuzworträtsel!“ Derlei Mitteilungen Zeile für Zeile und Zug um Zug über Hunderte von Seiten zu lesen, ist schon eine arge Herausforderung, zumal man den Mann keineswegs sympathisch finden muss. Man lese nur die teilweise hundsgemeinen Äußerungen über seine dienstbare Frau, deren Unterordnung ihm allerdings kaum je genügt… Register, Fotos, Fußnoten, Faksimiles und zeitliche Einordnungen erschließen dies und jenes, es handelt sich um eine (von Susanne Fischer herausgegebene) sorgfältige, ja geradezu liebevolle Edition; ganz so, wie es einem Arno Schmidt zukommen könnte. Was ER dazu wohl gesagt hätte? Wahrscheinlich hätte er haltlos geschimpft, wie beinahe über alles. Übrigens hatte, später ebenfalls von Susanne Fischer ediert, Alice Schmidt zuvor Tagebuch geführt und dies recht abrupt aufgegeben. Es gibt heutige Leser, die ihre Aufzeichnungen seinen Auslassungen bei weitem vorziehen.

Wie war das noch mit 16 Jahren?

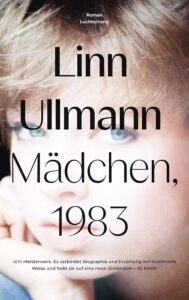

Der Romantitel könnte vor allem Frauen ansprechen, die zu jener Zeit ihre Pubertätsjahre erlebt und durchlitten haben: Linn Ullmann „Mädchen, 1983″ (Luchterhand, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt von einer damals 16-Jährigen, die einem Modefotografen erlauben wollte, in Paris Fotosessions mit ihr zu machen – gegen den Willen der Mutter, was ihren Freiheitsdrang jedoch erst recht befeuert hat. Nun, beinahe 40 Jahre später, will sie sich Rechenschaft über ihr Leben als junges Mädchen und die Zeit seither ablegen. Kann sie den Menschen verstehen, der sie seinerzeit gewesen ist? Der norwegischen Schriftstellerin Linn Ullmann wurde in einigen Rezensionen bescheinigt, sie gehöre in die Tradition der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Immer diese Vergleiche! Jedenfalls weitet sich der Roman zu einer generellen, streckenweise furiosen Reflexion über Irrungen und Wirrungen eines exemplarischen (Frauen)-Lebens. Dabei beginnt der allererste Satz doch so unscheinbar und schlicht: „Ich bin sechzehn Jahre alt…“

Der Romantitel könnte vor allem Frauen ansprechen, die zu jener Zeit ihre Pubertätsjahre erlebt und durchlitten haben: Linn Ullmann „Mädchen, 1983″ (Luchterhand, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt von einer damals 16-Jährigen, die einem Modefotografen erlauben wollte, in Paris Fotosessions mit ihr zu machen – gegen den Willen der Mutter, was ihren Freiheitsdrang jedoch erst recht befeuert hat. Nun, beinahe 40 Jahre später, will sie sich Rechenschaft über ihr Leben als junges Mädchen und die Zeit seither ablegen. Kann sie den Menschen verstehen, der sie seinerzeit gewesen ist? Der norwegischen Schriftstellerin Linn Ullmann wurde in einigen Rezensionen bescheinigt, sie gehöre in die Tradition der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Immer diese Vergleiche! Jedenfalls weitet sich der Roman zu einer generellen, streckenweise furiosen Reflexion über Irrungen und Wirrungen eines exemplarischen (Frauen)-Lebens. Dabei beginnt der allererste Satz doch so unscheinbar und schlicht: „Ich bin sechzehn Jahre alt…“

Wider die Waldorf-Ideen

Ehemalige Waldorf-Schülerin übt grundsätzliche Kritik an der Waldorf-Pädagogik. Mit dieser knappen Feststellung und mit dem länglichen Untertitel des Buchs ist die Stoßrichtung umrissen. Bettina Schuler: „Der Waldorf-Komplex. Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems“ (Droemer Paperback, 218 Seiten, 20 Euro) hält mit den Absichten nicht hinter dem Berg. Die dem Plakativen nicht vollends abgeneigte Autorin (vorheriger Erfolgstitel: „Schlachtfeld Elternabend“) geht zurück auf die weltanschaulichen Herleitungen der anthroposophischen Pädagogik und findet dabei wissenschaftsferne und autoritäre Elemente zuhauf. Obwohl sich Bettina Schuler nicht ungern an die eigene Schulzeit erinnert, benennt sie doch typische Waldorf-Lehrinhalte, die schlimmstenfalls sogar die Demokratie gefährden könnten. Sie setzt daher ihre Hoffnungen auf einen kreativen Sinneswandel in den öffentlichen Schulen, denn Waldorf-Pädagogik sei kaum veränderbar, sofern sie auf Rudolf Steiners Ideen beharre. Und wenn sie diese Basis verlasse, sei es eben keine wirkliche Waldorf-Pädagogik mehr.

Ehemalige Waldorf-Schülerin übt grundsätzliche Kritik an der Waldorf-Pädagogik. Mit dieser knappen Feststellung und mit dem länglichen Untertitel des Buchs ist die Stoßrichtung umrissen. Bettina Schuler: „Der Waldorf-Komplex. Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems“ (Droemer Paperback, 218 Seiten, 20 Euro) hält mit den Absichten nicht hinter dem Berg. Die dem Plakativen nicht vollends abgeneigte Autorin (vorheriger Erfolgstitel: „Schlachtfeld Elternabend“) geht zurück auf die weltanschaulichen Herleitungen der anthroposophischen Pädagogik und findet dabei wissenschaftsferne und autoritäre Elemente zuhauf. Obwohl sich Bettina Schuler nicht ungern an die eigene Schulzeit erinnert, benennt sie doch typische Waldorf-Lehrinhalte, die schlimmstenfalls sogar die Demokratie gefährden könnten. Sie setzt daher ihre Hoffnungen auf einen kreativen Sinneswandel in den öffentlichen Schulen, denn Waldorf-Pädagogik sei kaum veränderbar, sofern sie auf Rudolf Steiners Ideen beharre. Und wenn sie diese Basis verlasse, sei es eben keine wirkliche Waldorf-Pädagogik mehr.

Messer und Gabel für alle

Messer und Gabel für alle