Im Bann der miesen Machenschaften – Andreas Maiers Roman „Der Teufel“

Eine Kindheit in den frühen 1970er Jahren, vermeintlich recht speziell und doch wohl typisch. Da wird der kleine Junge dauernd vor dem Fernsehgerät „geparkt“ und guckt schier alles weg – von der Sesamstraße bis zum „Blauen Bock“. Bald darauf bemisst sich die soziale Stellung unter Schulfreunden danach, ob jemand eine Carrera-Bahn hat oder nicht. Kommt einem irgendwie bekannt vor, wenn man ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, nicht wahr?

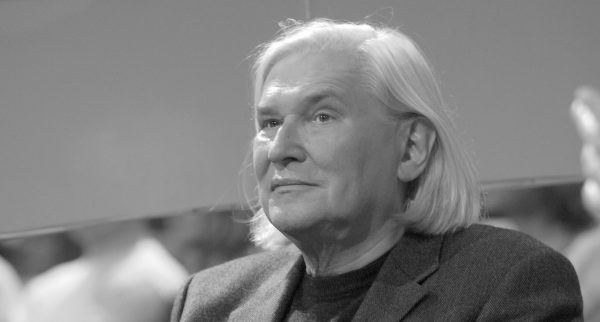

Immer wieder lesenswert sind all die Episoden, die Andreas Maier so unprätentiös aus seiner Kindheit und Jugend hervorholt. Was muss der Mann für einen Schatz an Notizen und Tagebüchern haben! Oder ein untrügliches Gedächtnis, gepaart mir ausschmückender Phantasie… Jedenfalls hat er Friedberg, die Wetterau, Bad Nauheim und angrenzende Gebiete nachhaltig der literarischen Landkarte einbeschrieben. Er entwirft keine großen Geschichten und erfasst doch – von unscheinbaren Rändern her – abermals einige Essenzen der 70er und 80er Jahre. Auch dieser Band ist wieder Teil seines fortwährenden Projekts der Vergegenwärtigung.

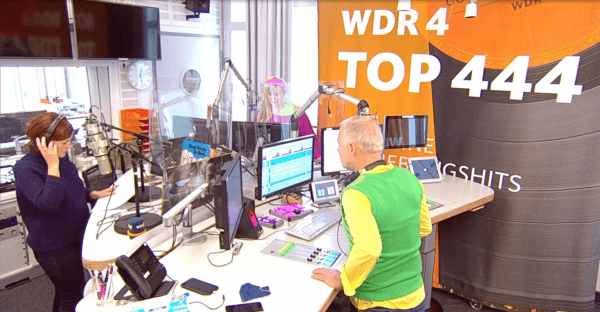

In Maiers neuem Buch „Der Teufel“ geht es wiederholt um heftig gewollte, bewusst lancierte Zuschreibungen guter und vor allem böser Eigenschaften, nicht zuletzt in den Fernsehnachrichten. Alle paar Jahre wurden dort neue „Teufel“ ausgerufen und hernach vorzugsweise flugs mit Hitler verglichen, die man bis dahin nicht einmal namentlich gekannt hatte. Beispielsweise in Panama, in Rumänien, im Irak, in Serbien (Noriega, Ceausescu, Saddam, Milosevic). Wie da auf einmal der vormals so nette und gastfreundliche Dragoslaw vom örtlichen Jugo-Grill misstrauisch beäugt wurde! Und so weiter, immer fort. Mehrfach taucht zwischendurch und gegen Ende hin der gemalte „Friedberger Teufel“ auf, wie er offenbar in der örtlichen Stadtkirche vorgefunden werden konnte, die – allen linken Umtrieben zum Trotz – eine seltsame Anziehungskraft auf den Heranwachsenden ausübt. Oder sollte dieser Teufel schließlich unversehens verschwunden sein, wie so vieles aus der Vergangenheit?

Jene Zeiten waren ein vielfaches Entweder-Oder: entweder katholisch oder evangelisch, entweder CDU oder SPD, entweder Fleischmann oder Märklin, entweder links oder spießig und (schon etwas feiner justiert): entweder Led Zeppelin oder Roxy Music. Es waren jene Jahre, als man in links sich wähnenden Kreisen Svende Merians sensibilistisch frauenbewegtes Buch „Der Tod des Märchenprinzen“ las. Um es mit einem Titel von Peter Rühmkorf zu sagen: „Die Jahre, die ihr kennt“. Im Gefolge Merians hat sich der jugendliche Erzähler fest vorgenommen, beim Debüt mit der neuen Freundin bloß nicht machomäßig zu ejakulieren. Und so sehr betont er im Nachhinein, man sei damals keinesfalls „uniformiert“ herumgelaufen, dass das Dementi geradezu eine Bekräftigung ist.

Prägnant auch jene eingestreuten Skizzen, etwa vom grotesken Tanzlehrer, vom allfälligen kollektiven Abhängen in Jugendjahren, vom geistig geschwächten Onkel, der sich in ängstlicher Beflissenheit an den schütteren Meinungsfragmenten seines Bruders (Vater des Erzählers) zu orientieren sucht, wenn sie gemeinsam Tagesschau gucken. Auch die gleichförmigen Tage der Oma, die zusehends auf den Tod zulebt, verdichten sich ebenso qualvoll wie anrührend von Zeile zu Zeile. Sodann 1989 und die Folgen: die lästigen „Ossis“, die nun auch in Hessen penetrant auftauchten und z. B. in HiFi-Geschäften begehrlich Bauklötze staunten.

Andreas Maier lotet das Verhältnis des privaten Nahbereichs zu den großen Polit-Machenschaften der Zeit aus. Die Letzteren erweisen sich als üble Kulissenschieberei, während es doch für die Einzelwesen aufs Privatleben ankommen sollte. Verfeindet sind freilich auch Zweige der Familie, die einander wiederum teuflische Eigenschaften zuschreiben. Allenthalben werden Teufel an die Wand gemalt. Fast möchte man meinen, es sei hohe Zeit für eine Teufelsaustreibung. Aber wie? Doch nicht etwa wie gehabt?

Andreas Maier: „Der Teufel“. Roman. Suhrkamp Verlag, 248 Seiten, 25 Euro.

_______________________________

P. S.: Hier noch ein krittelnder Hinweis auf Seite 62, zur Nachbearbeitung empfohlen: „…und schindeten dadurch Eindruck bei den Frauen…“ ist einfach kein herkömmlich korrektes Deutsch. Oder lässt der Duden auch das schon wieder gelten?