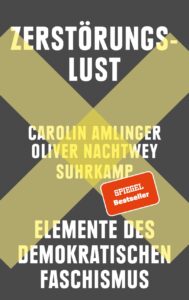

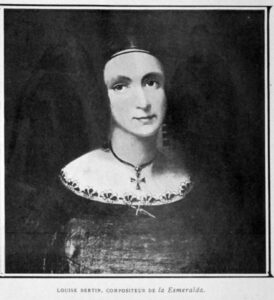

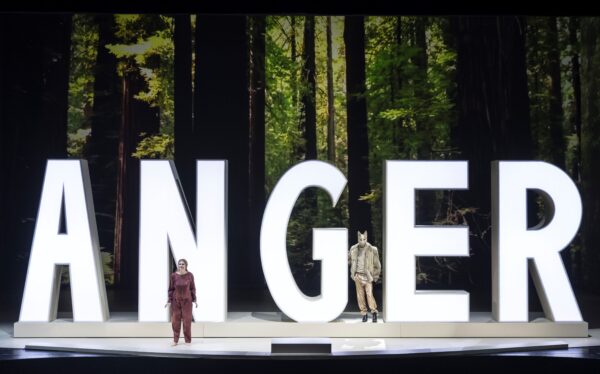

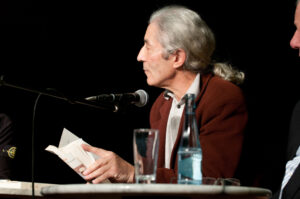

Zur „Wiederentdeckung des Jahres“ kürte das Fachmagazin „Opernwelt“ Louise Bertins Oper „Fausto“, die am Aalto Musiktheater im vergangenen Jahr ihre deutsche Erstaufführung feiern konnte. Jetzt war das Stück erneut in Essen zu erleben, mit Mirko Roschkowski (Fausto, rechts) und Almas Svilpa (Mefistofele). (Foto: Froster)

Komponierende Frauen gibt es, seit es die europäische Kunstmusik gibt, nur ist ihnen die Beachtung über den Tag hinaus versagt geblieben. Erst in jüngster Zeit gelingt es Komponistinnen, dauerhaft im Blick der musikalischen Öffentlichkeit zu bleiben. Die vor wenigen Tagen verstorbene Sofia Gubaidulina ist eine von ihnen, oder die Finnin Kaija Saariaho, die 2023 gestorben ist und deren letzte Oper „Innocence“ am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen eine großartige deutsche Erstaufführung erlebt hat.

Für das Defizit gibt es vielerlei Gründe, die nicht in der Qualität der Musik liegen: Im 19. Jahrhundert etwa waren Frauen wie die Italienerin Orsola Aspri (um 1807-1884) selbstverständlicher Bestandteil des römischen Operngeschäfts, wie die Wiener Musikwissenschaftlerin Melanie Unseld festgestellt hat. Warum Werken von Frauen den Weg ins historische Repertoire verwehrt wurde, hat gesellschaftliche und ideologische Gründe: eine männlich geprägte Presse, männliche Träger der Überlieferung und der Wissenschaft, schließlich auch der „Geniekult“ des 19. Jahrhunderts, für den ein auf Augenhöhe komponierendes „schwaches Weib“ undenkbar war.

In den letzten Jahren wächst das Interesse an dem, was Frauen hinterlassen haben. Bevor die Qualität ihrer Musik einem nach heutigen Kriterien fundierten Urteil unterworfen werden kann, muss sie erst einmal entdeckt und gehört werden. Denn noch so sorgfältige Editionen, noch so detaillierte musikhistorische Vergleiche nützen nicht viel, wenn sie nur zum Rascheln von Papier führen.

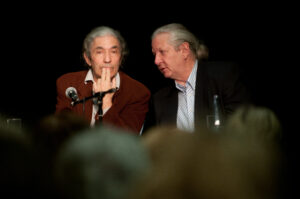

Merle Fahrholz bei der Pressekonferenz zu ihrer Vorstellung als neue Essener Intendantin 2021. (Foto: Werner Häußner)

Merle Fahrholz, die 2022 angetretene und 2027 schon wieder scheidende Intendantin des Aalto-Theaters Essen hat sich dieses Themas schon als Dramaturgin in Dortmund angenommen und für ihre Intendanz die Sicht- bzw. Hörbarkeit der Stimmen von Frauen zu einem programmatischen Schwerpunkt erklärt. Dass ein solches Projekt beim eher vorsichtig-traditionell geprägten Essener Publikum nicht gleich auf heftige Gegenliebe stößt, müsste auch den Verantwortlichen klar gewesen sein, die Fahrholz ihr Vertrauen geschenkt haben. Dass es nun ab 2027 wohl wieder weitergehen könnte, wie gehabt, ist bedauerlich.

Ein französischer „Faust“

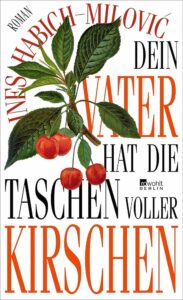

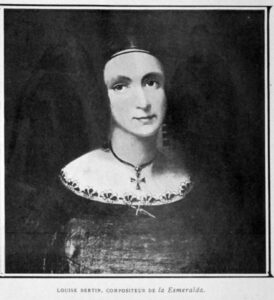

Dabei ist nicht recht einzusehen, warum eine Oper wie Louise Bertins „Fausto“ – 2023 in deutscher Erstaufführung auf die Aalto-Bühne gebracht – auch bei einem eher das Gewohnte liebende Publikum nicht auf Gegenliebe stoßen sollte. Die Französin Bertin, eine körperlich beeinträchtigte junge Frau, die von ihrem Vater in jeder erdenklichen Weise gefördert wurde, konnte immerhin drei ihrer vier Opern auf Pariser Bühnen unterbringen – und der Konkurrenzdruck war um 1830 riesig!

Die Essener Aufführung in der Inszenierung von Tatjana Gürbaca, die im Februar noch einmal für eine kleine Serie wieder aufgenommen wurde, zeigt Bertins Eigenheiten im Umgang mit dem Stoff: Sie benutzt andere Quellen als Goethe und schildert einen Faust, der einem unerreichbaren Glück hinterherjagt und dafür bereit ist, die Existenz der jungen Margarita zu zerstören. Die Menschen in diesem Stück sind wankelmütig, manchmal zynisch, aber auch den Zwängen ihrer Gesellschaft unterworfen. Für die Mädchen etwa ist die Liebe Segen und Fluch zugleich: Sie sehnen sich nach Beziehung, wissen aber auch, wie ambivalent die Ehe als einzige akzeptierte gesellschaftliche Form sein kann. Und Mephisto ist bei Bertin eher ein Kommentator, der sich wundert, wie die Menschen sich ihr Glück und Leben selbst zugrunde richten.

Komponistin Louise Bertin. (Foto: Bru Zane Mediabase)

Das ist ein Stoff, der unter den Libretti bekannter Opern problemlos mithalten kann. Und die Musik? Bertin ist sich ihrer Mittel bewusst. Sie kennt den „Tonfall“ ihrer Zeit: Kantilenen á la Donizetti, Buffoneskes nach Art Rossinis, dazwischen Lyrismen, die aus dem Zauberkasten der erfolgreichen Opern Daniel François Esprit Aubers stammen könnten. Aber der Ton ist auf eine charmante Weise eigen, das Eklektische in der Musik hat seinen Platz. Man spürt, dass es dieser komponierenden Frau ums Ganze geht.

Blick in die Vergangenheit reicht nicht

Den Blick nur in die Vergangenheit zu richten, wäre eine halbe Sache: Frauen gehören in der zeitgenössischen Szene zwar vorbehaltlos dazu. Eine „Quote“ wäre auch abwegig und würde ihrer Musik einen Stempel aufdrücken, der ihr nicht bekommt. Gespielt werden soll, was gut ist. Aber neue Stücke müssen sich durchsetzen – und das bedeutet, dass eine Uraufführung hier und da zwar dienlich, aber nicht nachhaltig ist.

Das Fahrholz-Team weiß das, und hat für eine deutsche Erstaufführung die Oper „The Listeners“ der Amerikanerin Missy Mazzoli nach Essen geholt. Ein Werk, das den Stand des Komponierens in den USA anschaulich repräsentiert. „Accessible and surprising“ beschreibt Mazzoli ihre Absicht, mit ihrer Musik Menschen zu erreichen, ohne Kompromisse in der Qualität zu machen. Bei ihr stehen nicht Form und Struktur im Vordergrund, sondern der Klang, den der Essener GMD Andrea Sanguineti „eine Umarmung“ genannt hat.

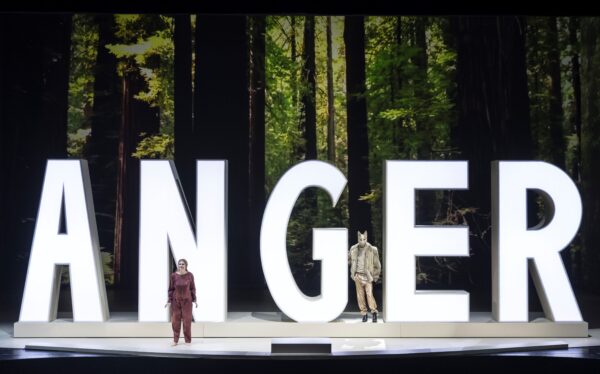

Szene aus der Deutschen Erstaufführung von Missy Mazzolis „The Listeners“ am Aalto-Theater Essen. (Foto: Alvise Predieri)

„The Listeners“ ist ein ambivalenter Titel: Es geht um Menschen, die einen Brummton hören, der nicht von innen kommt und als Teil der Außenwelt feststellbar ist. Claire bricht – von diesem Ton gepeinigt – aus ihrer geordneten Lehrerinnen- und Familienwelt aus. Sie schließt sich mit Kyle, einem ihrer Schüler, der den „Hum“ auch hört, einer Selbsthilfegruppe an, die immer deutlicher sektenähnliche Züge zeigt. Schließlich entlarvt Claire den charismatisch-manipulativen Führer Howard und wird selbst zur Anführerin der Gruppe der „Hörenden“. Ein offenes Ende, denn Claire hat sich zwar von ihren bisherigen Rollenzwängen befreit, ob sie aber die Gruppe in eine bessere Zukunft führt, ist fraglich.

Manipulation und Befreiung

Das Thema des Librettos nach einer Erzählung von Jordan Tannahill lässt unterschiedliche Verständnisfacetten zu: Es schildert typische Mechanismen einer Sektenbildung und die Dynamik einer Manipulation, wie sie etwa bei Scientology beobachtet wurde. Aber es rückt auch den Entwicklungsprozess einer Frau ins Zentrum, die zu ihrer eigentlichen Bestimmung durchbricht. Die vieldeutige Figur eines Koyoten, dargestellt von einem Tänzer, eröffnet zusätzliche Horizonte, wenn man die Rolle des Tieres in der amerikanischen Mythologie einbezieht oder in ihm ein Symbol von „Wildheit“ oder „Natur“ erblickt. Anna-Sophie Mahlers Inszenierung hat diese Aspekte von Mazzolis Oper anklingen lassen, ohne sich zu sehr festzulegen.

Zur letzten Vorstellung von „The Listeners“ stellt sich im Rahmen des Festival „her:voice“ die extra angereiste Komponistin Missy Mazzoli den Fragen des Publikums. (Foto: Werner Häußner)

„The Listeners“ ist auch beachtenswert, weil es gelingt, einen zeitgenössischen Stoff ohne literarische Vorbilder oder historische Bezüge auf die Bühne zu bringen. Das erreichte auch Kaija Saariahos „Innocence“, zu der die finnische Librettistin Sofi Oksanen die Grundlage geliefert hat. Auch hier geht es um Gegenwärtiges: Zehn Jahre nach einem Schulmassaker müssen sich die Familie und die Schulfreunde des Amokschützen ihren Erinnerungen, ihren Gefühlen und auch ihrer Mitschuld stellen. In der Regie von Elisabeth Stöppler und der musikalischen Ausdeutung durch Valtteri Rauhalammi gelang ein erschütternder Abend im Musiktheater. Derzeit wird das Werk auch an der Semperoper Dresden in einer Inszenierung von Lorenzo Fioroni gezeigt.

Für die Amerikaner ist das „well made play“ ein wichtiges Kriterium für ein Stück – ein Konzept, das von manchen von Intellekt triefenden Libretti der deutschen Opernszene weit entfernt ist. Mazzolis Librettist Royce Vavrek gehört zu den am meisten gefeierten Musiktheater-Literaten der USA. Warum, war nicht nur in „The Listeners“ erfahrbar: Die Oper „Dog Days“ etwa, die er mit dem Komponisten David T. Little 2012 geschaffen hat, war in Bielefeld, Schwerin und Braunschweig zu sehen und hat in ihrer dystopischen Rätselhaftigkeit den Ruf Vavreks bestätigt. Für die „New York Times“ hat die Oper das Zeug zum „bahnbrechenden amerikanischen Klassiker“.

Kammermusik und Symphonik

Viel mehr noch als für die Oper haben Frauen im Bereich der Kammermusik geleistet. Sie waren entweder selbst ausübende Musikerinnen wie Clara Schumann, Sängerinnen wie Pauline Viardot-Garcia, oder hatten die private Sphäre eines Salons als Plattform, um sich als Komponistin zu zeigen. Wie diese Werke klingen, war in Essen beim zweiten Komponistinnenfestival „her:voice“ hörbar: In einem Kammerkonzert erklang Musik von Alma Mahler-Werfel, die derzeit auch im Essener Museum Folkwang in einer Ausstellung („Frau in Blau – Oskar Kokoschka und Alma Mahler“) präsent ist. So gut wie unbekannt sind ihre Zeitgenossinnen Evelyn Faltis (1887-1937) und Mathilde Kralik von Meyerswalden (1857-1944).

Alma Mahler stand auch beim Symphoniekonzert der Essener Philharmoniker im Zentrum: Bearbeitet für Alt und Orchester von Jorma Paula, erklangen fünf ihrer Lieder, die erhalten sind, weil sie der begeisterte Gustav Mahler im Druck erscheinen ließ. Es sind lyrische Miniaturen, durchtränkt von spätromantischer Melancholie, in denen sich Liebende im weiten Wald in sternlosem Dunkel finden und im düsteren Nebel ein Kindermund ein „Lichtlein“ aufgehen lässt. Bettina Ranch sang die Kostbarkeiten, gestützt von der gekonnt revitalisierten romantischen Orchestersprache, eher auf Klang als auf Deklamation bedacht mit weich strömenden Vokalen und Brokatschimmer im Timbre.

Auch im Falle der Symphonik wirkt in der Entstehung des „Kanons“ von Beethoven bis Bruckner und Mahler ein analytischer Filter mit: Relevant und anerkannt ist, was gattungsgeschichtlich Neues mit sich gebracht hat. Zu den nicht wenigen Symphonien, die diesen Anspruch nicht erfüllen, aber dennoch satztechnisch tadellose, abwechslungs- und einfallsreiche Musik bieten, gehören nicht nur Werke komponierender Frauen. Auch Symphoniker wie Charles Gounod oder Louis Théodore Gouvy ereilte das Schicksal einer – zudem nationalistisch gefärbten – Nichtbeachtung. Wie viel schwerer haben es in solchem Ambiente komponierende Frauen wie Emilie Mayer (1812-1883), Louise Farrenc (1804-1875) oder Charlotte Sohy (1887-1955) mit ihrer einzigen Symphonie.

Einfallsreich und professionell

Wer die Werke hört, die sich allmählich in Konzertprogrammen durchsetzen, kann nur bedauern, wie solche einfallsreichen und professionellen Arbeiten einfach verschwinden konnten. Sohys cis-Moll-Sinfonie „La grande guerre“, geschrieben 1914-1917, erstmals aufgeführt 2019, ist nur bedingt dazu zu zählen. So eindrucksvoll die gedrückte Stimmung des Beginns ist, so gekonnt sie Melodien ausbreitet und im zweiten Satz „vif“ Scherzo-Anklänge einführt: Die Instrumentierung ist stets dick, Kontraste fehlen und dem Hörer fällt es schwer, thematische oder strukturelle Fixpunkte zu erkennen – zumal die Essener Philharmoniker unter der sich wacker durchschlagenden Düsseldorfer Kapellmeisterin Katharina Müllner nicht zur gewohnten plastischen Durchzeichnung der dichten Gewebe finden. Da fällt der Kontrast zur Musik einer souveränen Könnerin drastisch aus: Kaija Saariahos „Ciel d’Hiver“ ist ein Meisterstück feinster fragiler flimmernder Klänge, in dem die Essener Philharmoniker zeigen, wie gut sie ihre solistischen Passagen untereinander abstimmen.

Überzeugender wirkt, was der Dirigent Jakob Lehmann vor einiger Zeit in Köln mit dem Concerto Köln aus Frauenfeder präsentiert hat: Louise Farrenc (1804-1875) ist in den Jahren 1845 bis 1849 mit drei Sinfonien hervorgetreten, die allen Maßstäben ihrer Zeit standhalten können. Auch ihre in Köln erklungene Es-Dur-Ouvertüre op. 24 aus dem Jahr 1834 ist ein mitreißendes Werk, vom düsteren Don-Giovanni-Pathos der Einleitung, über die einprägsame Thematik des Allegro bis zur gekonnten Finalwirkung. Man hört eine abwechslungsreiche Instrumentierung und aparte melodische Erfindung. Auch Emilie Mayers viersätzige Sinfonie Nr. 7 in f-Moll von 1856 kann mühelos mithalten: eine regelgerechte, dennoch nicht unoriginelle Sonatenform im Kopfsatz, ein farbenreicher Gesang im Adagio, der sich im Blech hymnisch erhebt, ein Scherzo mit rhythmischem Pep und einigen Überraschungen und ein energisches Finale. Das ist Musik, die man gerne wieder hört.

___________________________

Im Januar 2027 plant das Aalto-Theater Essen die Uraufführung der Oper „Day of Night“ der finnischen Komponistin Outi Tarkiainen. „Day of Night“ ist eine Koproduktion des Aalto Musiktheaters und der Finnish National Opera, wo die Oper dann im Herbst 2027 gezeigt wird. „Day of Night“ basiert auf dem gefeierten Debütroman „Halla Helle“ von Niillas Holmberg. Das Buch setzt sich den in Nordskandinavien beheimateten Sámi, dem einzigen indigenen Volk Europas, auseinander, dem Holmberg selbst angehört. Der finnisch-französische Autor Aleksi Barrière hat aus dieser Vorlage ein packendes Opernlibretto geschaffen. Intendantin Merle Fahrholz schreibt dazu: „Die Oper thematisiert den Wandel einer Region hinsichtlich Natur und Industrie, der sich auch im Ruhrgebiet beobachten lässt.“