Kurze Abschweifung zum Phänomen der „Ohrwürmer“

Ob Katzen auch ihre Ohrwürmer haben? Da müsste man mal unseren Kater fragen, der hier – mit gespitzten Lauschern (Luchspinseln) – auf einer Lautsprecherbox thront. (Foto: Bernd Berke)

„I’ve got a worm in my brain /And it brings me to my knees /It comes on like a thought /But it stays just like a disease…“

(The Weather Prophets: „Worm in my Brain“)

__________________________________

Das vorangestellte Motto führt zwanglos zum Thema hin. Die täglichen „Ohrwürmer“, die einem so unversehens beikommen, nehmen keinerlei Rücksicht auf deinen Musikgeschmack. Wie aus einem tönenden, blubbernden Urschlamm, tauchen sie einfach auf, nehmen schwankende Gestalt an und verschwinden ebenso plötzlich, wie sie gekommen sind. Ob sie folgenlos bleiben, steht dahin.

Manche halten sich über Tage hinweg und kehren gelegentlich wieder zurück. Andere befallen dich nur für wenige Stunden. Sie kriechen durchs Gehirn, nisten sich ein wie Parasiten. Und manchmal summst du unwillkürlich mit. Was hat es damit nur auf sich? Vielleicht sind Ohrwürmer ja mit den Träumen verwandt. Sage mir, welche Ohrwürmer dich befallen – und ich sage dir, wer du bist.

Rückfall in die alten Zeiten

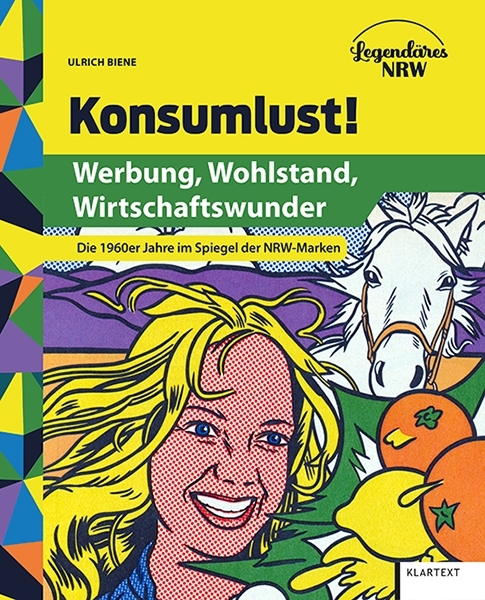

Für aktuelle Charts interessiere ich mich eh nicht mehr, diese Abstinenz prägt auch das Repertoire meiner Ohrwürmer. Sie stammen weit überwiegend aus den guten alten Rock- und Pop-Zeiten, zwischen den späten 50er und den frühen 80er Jahren, meistenteils konzentriert auf die 60er. Schlager zuweilen inbegriffen.

Beispiele? Nun, gestern erwischte mich ganz unvermittelt Drafi Deutschers herzlich unbedarftes Liedlein: „Heute male ich dein Bild, Cindy-Lou“. Wenn ich mich nicht irre, war es die B-Seite von „Marmor, Stein und Eisen bricht…“ Kurz fragte ich mich, warum damals der Frauenname Cindy so schlagergerecht zu sein schien. „Cindy, o Cindy, dein Herz muss traurig sein…“ Cindy-Lou hat etwas Niedlich-Mädchenhaftes mit einem winzigen Schuss Verruchtheit, wie es zu den Zeiten gerade noch erlaubt war, „als die kleine Jane gerade 18 war“ und unentwegt Bossa Nova tanzte. Aber ich schweife ab.

Von France Gall bis zu den Stones

Zuvor behelligten mich tagelang die McCoys mit ihrem Pop-Gassenhauer „Hang on, Sloopy“ von 1966. Zwischendurch schlich sich frankophon „C’est si bon“ ein, auch die hinreißend junge, frühlingsfrische und naiv-optimistische Stimme von France Gall („Poupée de cire, poupée de son“) ging mir kürzlich erst nach ein paar Tagen wieder aus dem Sinn, obwohl eine Françoise Hardy sicherlich mehr Substanz und Charisma hatte. Und immer mal wieder erhebt sich das grandiose „You really got a hold on me“ (Smokey Robinson, Small Faces u. a.) wie aus dem Nichts – mit den wunderbaren Riffs und der weltweisen Eingangszeile „I don’t like you, but I love you“. Auch Eric Burdon schaut mit „San Franciscan Nights“ öfter mal vorbei.

Ein ziemlich wildes Durcheinander, fürwahr, gewiss keine bewusste Auswahl, meistens eben unwillkürliche Rückfälle in die 1960er Jahre. All die Klänge kommen hinterrücks angeschlichen. Kaum je entsprechen sie den Präferenzen bei wachem Bewusstsein. So kommt es leider nur selten vor, dass sich auch schon mal ein Titel der hochgeschätzten Go-Betweens, von Robert Forster, Neil Young oder ähnlichen Großkalibern einstellt. Die herrlich unverwüstlichen Beatles sind auch immer mal wieder dabei, freilich eher mit selteneren Songs („I’m only sleeping“); hinterdrein die Stones mit Oldie-Raritäten wie „She smiled sweetly“ oder „When blue turns to grey“.

Sich selbst auf die Schliche kommen

Recht häufig geschieht es, dass etwa ein Gus Backus („Da sprach der alte Häuptling…“), Peter Alexander („Salzburger Nockerln“) oder jene kölsche „Schaschlik-Bud“ („Isch bin versorcht, mir jeht et jut, denn isch han en Schaschlik-Bud“) und dergleichen Schunkel-Zeug aufploppt. Kinderlieder aus der Frühzeit („Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu den Kindern geh’n“) sind gleichfalls im regellos wechselnden Angebot. Puh!

Man müsste sich da selbst auf die Schliche kommen: Warum ausgerechnet heute just dieser Song? Wie sehr hat es mit Launen und Stimmungen zu tun? Gab es en passant einen Anklang, den man an der Oberfläche gar nicht richtig wahrgenommen hat, der sich aber in einen eingesenkt hat? Darüber hinaus: Gibt es eigentlich viele Leute, die Ohrwürmer aus der sogenannten E-Musik mit sich herumtragen? Falls ja: einzelne Tonfolgen (nein, nicht „Ta-ta-ta-taaa“) oder ganze sinfonische Sätze? Nun sagt!

Fragen über Fragen. Gibt es eigentlich schon eine Ohrwurmwissenschaft? Und wie hieße sie wohl, diese tiefgründige Wurmdeutung, vorzugsweise angelehnt ans Griechische oder Lateinische?

Wie bitte? Jetzt wollt ihr zürnen, weil ihr einen der genannten Titel als neuen Ohrwurm „am Hals“ habt? Macht nichts. Das vergeht. Die neuen Würmer warten schon, um sich in eure Ohren zu schlängeln.

_______________________________________

Ich verfolge das in der nächsten Zeit mal ein wenig weiter. Diese folgenden Titel – ein munterer Mix, z. B. aus „Mundorgel“ und Rock/Pop-History – kamen mir neuerdings zeitweise in den Sinn:

„Satellite of Love“ (Lou Reed)

„Weg da“ (Herman van Veen)

„Hoch auf dem gelben Wagen“ (Trad. / Altbundespräsident Scheel)

„White Rabbit“ (Jefferson Airplane)

„Gaudeamus igitur“ (iuvenes dum sumus)“ (trad. Studentenlied)

„Bend me, shape me (anyway you want me)“ (The American Breed)

Englische Nationalhymne

„She’s a Lady“ (Tom Jones)

„Matilda“ (Harry Belafonte)

„Lay Lady Lay“ (Bob Dylan)

„Clouds“ (Go-Betweens)

„I’m free“ (Rolling Stones)

„Cryin‘ in the Rain“ (Everly Brotherz)

Dazu die im Text namentlich erwähnten:

„Heute male ich dein Bild, Cindy-Lou“ (Drafi Deutscher)

„Hang on, Sloopy“ (McCoys)

„You really got a hold on me“ (Small Fakes)

„San Franciscan Nights“ (Eric Burdon)

„I’m only sleeping“ (Beatles)

„She smiled sweetly“ (Rolling Stones)

„Da sprach der alte Häuptling, der Indianer“ (Gus Backus)

„Wer will fleißige Handwerker seh’n…“ (Kinderlied)