Impressionismus und Fotografie – zwei Wege in die Moderne

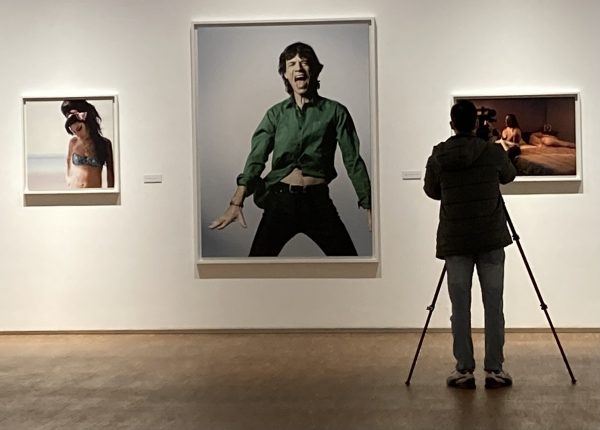

Fotografie im Geiste des Impressionismus – Peter Henry Emerson: „Seerosenpflücken“, 1886 (Platindruck, 19,5 x 29 cm). Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung, erworben 1989, Sammlung Rolf Mayer. (© Foto: bpk / Staatsgalerie Stuttgart / Peter Henry Emerson)

Es gab nicht viele deutsche Museen, die impressionistische Kunst lange vor dem Ersten Weltkrieg gesammelt haben, als sie noch nicht kanonisiert war. In Berlin, Hamburg, München und Bremen waren sie immerhin frühzeitig dabei – und wohlgemerkt in Wuppertal, wo das örtliche Kunsthaus vor 120 Jahren (genau: am 25. Oktober 1902) bürgerschaftlich gegründet wurde.

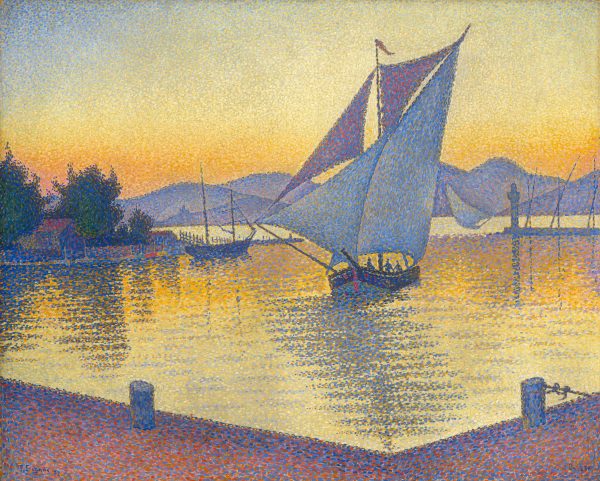

Mit dem Pfund der frühen Ankäufe (u. a. Werke von Sisley, Signac, Cézanne, Monet) lässt sich noch heute wuchern, und so bestreitet man jetzt abermals überwiegend aus Eigenbesitz eine Ausstellung zum Themenkreis. Es geht um Beziehungen zwischen impressionistischer Malerei und der seinerzeit noch jungen, anno 1839 erfundenen Fotografie, die sich erst nach und nach als neue Kunstform etablierte. Auch der Impressionismus wurde noch längst nicht allseits goutiert, bedeutete er doch damals ebenfalls eine grundlegende Erneuerung der bildenden Kunst.

Es waren zwei Wege in die Moderne: Die Fotografie war auf mehrfache Weise mit der Malerei verwoben. Sie fungierte als Anregung und belebender Einfluss, erwies sich zudem als taugliches Hilfsmittel zur Erfassung der Realität, doch auch als konkurrierendes Medium. Paul Cézanne postulierte gar, der Maler solle sein wie eine fotografische Platte – getreulich die Wirklichkeit wahrnehmend und wiedergebend. Andererseits galt die Fotografie in ihren ersten Jahrzehnten als mindere Kunst, die zunächst nicht gemeinsam mit Malerei ausgestellt wurde. Erst 1861 drang sie in den Pariser Salon vor, freilich noch mit separatem Eingang.

Die Wuppertaler Schau „Eine neue Kunst. Fotografie und Impressionismus“ setzt mit vorimpressionistischen Bildern von Camille Corot und Gustave Courbet (jeweils um 1870) ein, die mit einer wuchtigen Original-Plattenkamera aus jener Zeit konfrontiert werden. Es sollen also – auch im weiteren Rundgang – möglichst direkte „Dialoge“ zwischen den Künsten gestiftet werden. Die Fotografie der Pionierzeit ist vor allem mit herausragenden Beispielen aus dem Besitz des Münchner Stadtmuseums vertreten. Ulrich Pohlmann, Leiter der dortigen fotografischen Sammlung, steht als Gastkurator der Wuppertaler Kuratorin Anna Baumberger zur Seite. Weiterer Kooperationspartner ist das Museum Barberini in Potsdam.

Bemerkenswerter Befund: Anfangs waren die Maler, zumal nach Erfindung der Farbtube, mit bedeutend leichterem Gepäck unterwegs als die Fotografen, welche schwere Platten und gar Zelte mit sich führen mussten. Erst mit der Zeit gab sich das und die Fotografie ging schneller und bequemer vonstatten.

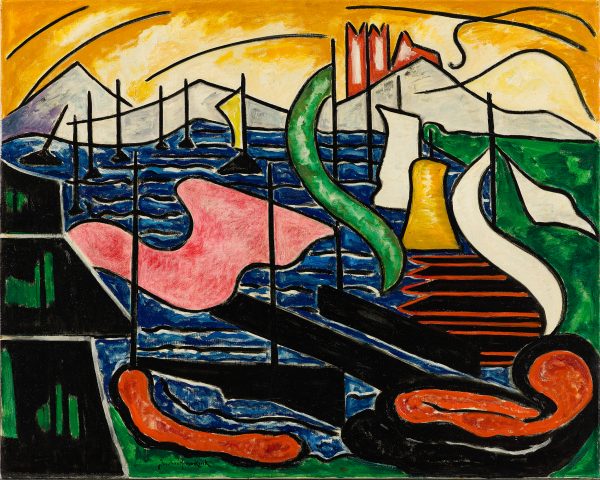

Die Wuppertaler Raumfolge greift verschiedene Aspekte zwischen Malerei und Fotografie auf. Da geht es eingangs um den Vergleich von Bildern „majestätischer Weite“ (Himmel und Meer), wobei etwa Wellen-Darstellungen von Gustave Le Gray (raffinierte Kombination mehrerer Negative) und Claude Monet („Blick auf das Meer“, 1888) aufeinander bezogen werden. Während die Fotografie für damalige Begriffe ungemein detailreich erscheint, tendiert der malerische Zugriff zur Auflösung der Formen; ganz so, als wolle er sich von der Fotografie nachdrücklich distanzieren und eigene Stärken ausspielen.

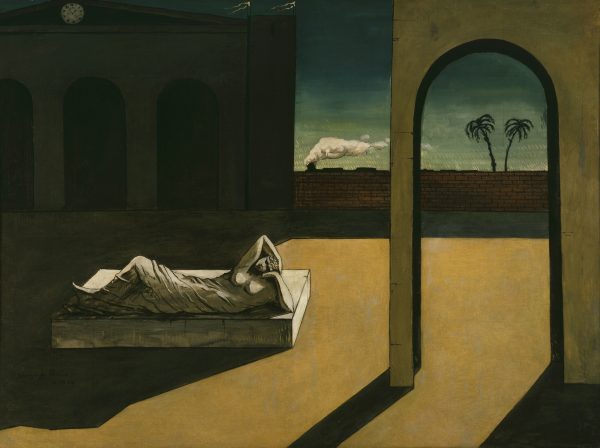

Ein anderer Raum konzentriert sich auf Bilder der rasant gewachsenen Metropole Paris im Zeichen der Haussmannschen Boulevards. Hier findet sich beispielsweise Paul Signacs Ansicht von Notre-Dame (1885) in der Nachbarschaft einer um 1860 verfertigten Fotografie von Edouard Baldus, die zahlreiche Passanten auf einer Seine-Brücke zeigt. Durch die damals erforderliche lange Belichtung wirken die vielen Menschen leicht verwischt, geradezu ein wenig geisterhaft. Dies war eine häufige Erscheinung auf damaligen Fotografien.

Auch die andere große Erfindung jener Zeit wirkt hinein: Als die Eisenbahn nach Fontainebleau fuhr, brachen Künstler zuhauf in die waldreiche Gegend auf. Der Sehnsuchtsort war endlich ohne große Mühen erreichbar. Hochinteressant sind jene Fotografien, die just Maler bei der Arbeit unter freiem Himmel zeigen, so etwa Henry Peach Robinsons ländliches Motiv „Der Maler“ (um 1890 bis 1901, zusammengesetzt aus vier bis fünf Negativen), das neben Camille Pissarros Gemälde „Bäuerin mit Kuh“ (1883) gesetzt, welches einer ganz ähnlichen Situation zu entstammen scheint.

Es entwickelten sich folglich die Frühformen der Landschaftsfotografie. Diese wiederum trägt Spuren der impressionistischen Bildauffassung, indem Spiegelungen und Reflexionen am Wasser zum Bildthema werden – unter Verzicht auf die technisch durchaus mögliche Bildschärfe. Herausragendes Beispiel ist Peter Henry Emersons Fotografie „Seerosenpflücken“ (1886), die motivisch auf Monet zurückgeht.

Frühe Farbfotografie („Autochrome“): Antonin Personnaz‘ Bild „Armand Guillaumin beim Malen von ,Badende bei Crozant'“, um 1907. Autochrome, Faksimile, 9 x 12 cm (© Societé française de photographie, Paris)

Ein weiteres Kapitel ist der Bewegung des „Piktorialismus“ gewidmet, dessen Vertreter eine eigene Ästhetik der Fotografie im Sinn hatten. Diese innovative Strömung war alsbald international vernetzt und war auch auf lukrative Vermarktung aus. Ein Merkmal war eben gezielt herbeigeführte, quasi-impressionistische Unschärfe, mit der sich auch die Grenzen zwischen den Kunstgattungen verwischten. Man vergleiche Seurats Kreidezeichnung „Waldrand“ (um 1883) mit Heinrich Kühns Fotografie „Pappeln am Bach“ (um 1900). Das Foto wirkt wie eine Zeichnung und umgekehrt.

Nebenher werden auch technische Besonderheiten wie die Stereo-Fotografie (Stereoskopien), die das dreidimensionale menschliche Sehen imitierte, oder auch Geheimkameras streift, die sozusagen durchs Knopfloch blicken konnten. Auch das Aufkommen des Rollfilms in den 1880er Jahren kommt – wie andere Vereinfachungen und Beschleunigungen des Metiers – in Betracht.

Schließlich geht es noch um die Anfänge der Farbfotografie, die eine nochmalige Annäherung an malerische Verfahren bedeutete. Die vormalige „mathematische“ Genauigkeit der Fotografie war vollends passé, gerade im Gefolge des Impressionismus war die Auflösung fester Strukturen zu beobachten. Staunenswert, wie die vermeintlich so verschiedenen und doch verwandten Künste einander voranbrachten.

„Eine neue Kunst. Fotografie und Impressionismus“. Bis 8. Januar 2023. Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr, Mo geschlossen. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8. Eintritt: Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Katalog 34 Euro.