Feines Gespür für das Lebensgefühl der Zeit: Vor 125 Jahren wurde der Schriftsteller Hans Fallada geboren

Er hieß eigentlich Rudolf Friedrich Wilhelm Ditzen, nannte sich aber nach zwei Märchenfiguren der Brüder Grimm: nach „Hans im Glück“ und nach dem Falada aus „Die Gänsemagd“. Das sprechende Pferd sagt die Wahrheit, selbst als sein Kopf abgeschlagen wird. Vor 125 Jahren, am 21. Juli 1893, wurde Hans Fallada in Greifswald geboren.

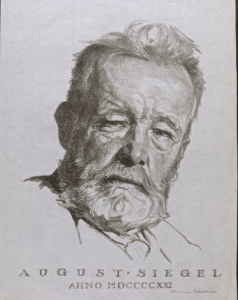

Hans Fallada, Porträt um 1930. © Hans Fallada Archiv

Hans Fallada gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller der Weimarer Republik, der mit realistischen Milieustudien und wachem Blick für die Menschen auf der Verliererseite die Lebensumstände der dreißiger Jahre beschrieb.

Mit dem sozialkritischen Roman „Bauern, Bonzen und Bomben“ begann 1931 sein schriftstellerischer Erfolg; „Kleiner Mann – was nun?“ wurde 1932 zum Bestseller und ist bis heute eines seiner bekanntesten Werke geblieben. Auch Bücher wie „Jeder stirbt für sich allein“ oder der posthum erschienene Roman „Der Trinker“ sind Welterfolge geworden. „Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“ spiegelt seine Erfahrungen im Gefängnis wieder.

Persönlich hatte er stets mit sich selbst zu kämpfen: Als Schüler schon ein Außenseiter, litt er später unter Alkohol- und Morphiumsucht. Aufgrund eines inszenierten Duells, das als Doppelsuizid gedacht war und bei dem er seinen Freund erschoss, wurde er erstmals in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In der Zeit des Dritten Reiches zog er sich in sein Haus nach Carwitz in Mecklenburg zurück, verhielt sich den Machthabern gegenüber ambivalent. 1947 starb er an den Folgen der Morphinsucht.

Die Revierpassagen sprachen mit der Vorsitzenden der Hans-Fallada-Gesellschaft, Patricia Fritsch-Lange, über den weltberühmten Schriftsteller.

Gibt es eigentlich eine Erklärung für das schwierige Leben und die Sucht von Hans Fallada?

Die Erkrankungen von Hans Fallada sind gut erforscht und dokumentiert. Es gibt medizinische Unterlagen, Briefwechsel und Aufzeichnungen aus der Familie. Fallada stammt aus einer Familie mit einer langen Tradition des schriftlichen Erinnerns, die sich auf hohem Niveau ausdrücken konnte. Die Wurzeln seiner psychischen Instabilität dagegen sind schwer greifbar. Ein paar unglückliche Zufälle, eine gewisse Veranlagung – dann passiert so etwas. Die Eltern waren für die damalige Zeit erstaunlich liberal. Der Vater bot ihm zum Beispiel an, ihn ein Jahr voll zu finanzieren, damit er ausprobieren könne, ob er wirklich Schriftsteller werden wolle. Da war Hans Fallada schon weit über 20 Jahre alt.

Fallada ist einer der wichtigsten Schriftsteller der Weimarer Republik. Den Nazis gegenüber verhielt er sich unterschiedlich: auf der einen Seite reserviert bis ablehnend, auf der anderen Seite kooperativ.

Malerisch gelegen ist das Anwesen Hans Falladas in Carwitz, heute ein Museum. Foto: Hans-Fallada-Gesellschaft e.V.

Fallada hat die Freiheit ausgekostet, die ihm die Weimarer Republik bot. Er hat in der Künstler-Bohème in Berlin gelebt und versucht, dort seinen Platz zu finden. Als die Nazis an die Macht kamen, verhielt er sich wie die meisten Deutschen. Er beobachtete, versuchte, mit der Situation zurechtzukommen, sich zu etablieren als Schriftsteller und als „ordentlicher“ Bürger. Ein politisch denkender, vorausblickender Mensch war er nicht. Ihm fehlte die Distanz. Aber der Rückzug nach Carwitz aufs Land hatte sicher das Ziel, aus all den Bedrängungen herauszukommen. Damit war er jedoch nicht aus der Literatur-Szene verschwunden. Die Nazis behandelten ihn mit Zuckerbrot und Peitsche. Zeitweise war er unerwünschter Autor, dann wurde er wieder gelobt und erhielt Aufträge, sogar für Filmdrehbücher.

Wie kaum ein anderer hat er die Zeit tiefgründig beschrieben.

Das Arbeitszimmer des Schriftstellers in Carwitz. Foto: Hans-Fallada-Gesellschaft e.V.

Er hat als Teilnehmer an den Zeitläuften geschrieben. Das hat die Leser offenbar damals wie heute angesprochen. Wer etwas wissen will über das Leben in Deutschland in den dreißiger Jahren, erfährt aus seinen Büchern authentisch und unmittelbar, wie der Alltag damals gewesen ist. Fallada beschreibt nicht aus intellektueller Distanz. Man bekommt aus seinen Werken ein Gespür für die Atmosphäre und das Lebensgefühl der Zeit. Der Leser erfährt, was die Menschen im Inneren bewegte, welche Werte und welche Moral ihr Leben bestimmt, wie sie ihren Alltag tatsächlich bewältigen. Nach meinem Gefühl ist das der Grund, warum Fallada auch heute noch gelesen wird.

Das Interesse scheint ungebrochen. „Kleiner Mann – was nun?“ wurde 1972 von Peter Zadek am Bochumer Schauspielhaus als eine Art Revue auf die Bühne gebracht und außerdem – wie mehrfach vorher – verfilmt.

Die Bühnenbearbeitung des Romans „Kleiner Mann – was nun?“ von Tankred Dorst ist seither häufig an verschiedenen Theatern zu sehen gewesen. Es gibt auch Bühnenfassungen von „Jeder stirbt für sich allein“.

Welche Titel würden Sie jemandem empfehlen, der Hans Falladas Werk kennenlernen möchte?

Als Einstieg „Kleiner Mann – was nun?“ und „Ein Mann will nach oben“, ein vielschichtiger Roman aus dem Berlin der Zwanziger Jahre.

___________________________

Die Hans-Fallada-Gesellschaft unterhält das Hans-Fallada-Museum in Carwitz, richtet jährlich Hans-Fallada-Tage aus und fördert die Forschung. Am 20. Juli wurde dort die Ausstellung „ ‚Sonst nichts Neues‘. Die Feldpostbriefe des Ulrich Ditzen (1896-1918)“ eröffnet. Ulrich Ditzen war der jüngere Bruder Hans Falladas. Info: www.fallada.de

Lesehinweise:

Peter Walther: Hans Fallada. Die Biografie. Aufbau-Verlag 2018, 25 Euro.

Jenny Williams: Mehr Leben als eins. Hans Fallada. Aufbau Verlag Taschenbuch 2011, 12,99 Euro.