Freundinnen fürs Leben: Elena Greco (Jele Brückner, links) und Raffaela Cerullo (Stacyian Jackson) (Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz/Schauspielhaus Bochum)

Sechs Stunden! Wo sitzt man noch so lange im Theater? Die Schauspielexzesse Peter Steins fallen einem ein, sein Antiken-Projekt, der Faust, der Wallenstein. Doch das ist Jahrzehnte her, und seitdem sind „90 Minuten, keine Pause“ längst schon so etwas wie gültiger Bühnenstandard geworden. Man mag das bedauern. Oder sich dem widersetzen. Johan Simons tut das, in Bochum.

Neapolitanische Saga

Er macht es wieder, seine „Brüder Karamasow“ nach Dostojewskij, Premiere im Oktober 2023, dauerten gar sieben Stunden, inklusive zweier Pausen nebst Gastmahl. Zu essen gab es diesmal auch, doch dazu später (vielleicht) mehr. Nun also: Premiere der Bühnenadaption von Elena Ferrantes Romanen um zwei Freundinnen aus dem armen italienischen Süden, deren erster den Titel „Meine geniale Freundin“ trug und die als Zyklus „Neapolitanische Saga“ enorm erfolgreich waren und sind. Die Textfassung stammt von Koen Tachelet, einem langjährigen Mitstreiter Simons‘ seit gemeinsamen Zeiten am NTGent.

Jele Brückner als Elena am Schreibtisch und in der Videoprojektion (Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz/Schauspielhaus Bochum)

Rechtlose Frauen

Erzählt werden die Lebensgeschichten von Elena und Raffaela, kurz Lenù und Lila, beginnend mit ihrer Kindheit in einem armen Stadtviertel Neapels. Das Viertel heißt Rione, was das italienische Wort für Viertel ist, und von wo man vor allem weg will. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt, mafiöse Strukturen herrschen, und die faktische Rechtlosigkeit der Frauen scheint gottgegeben zu sein. Das Rione ist ein Hort der strukturellen Gewalt, zu der brutale Erniedrigungen und Vergewaltigungen ebenso zählen wie das ängstliche Festhalten an traditionellen Rollenbildern. In dieses Milieu werden die beiden Protagonistinnen hineingeboren. Elena, unschwer erkennbar als Alter Ego der Autorin, schafft die Aufnahmeprüfung einer Elitehochschule in Pisa, wird eine erfolgreiche Journalistin und Schriftstellerin; Raffaela heiratet früh, bekommt früh ein Kind von einem anderen, trennt sich von ihrem gewalttätigen Ehemann, schließt eine „Vernunftehe“, landet schließlich als Arbeiterin in der Fleischfabrik.

Feministischer Jahrhundertroman

Natürlich geschieht noch viel mehr in den Romanen, sind atmosphärische Elemente von großer Bedeutung. Elena Ferrante hat weit über tausend Seiten mit ihren Beschreibungen gefüllt, daran gemessen sind sechs Stunden Theater – netto vielleicht um die fünf – immer noch wenig, auch wenn fast pausenlos dialogisiert wird. Offenbar hat sich die Inszenierung, was man begrüßen mag, zum Ziel gesetzt, die biografische Grobstruktur beizubehalten. „Kindheit und Jugend“ ist der erste Teil überschrieben, es folgen „Erwachsenenjahre“ und „Reife und Alter“. Das Dilemma dieses Vorgehens ist jedoch die weitgehende Reduktion auf biografische Fakten – Männergewalt, Kinderkriegen, Trennungen, persönlicher Erfolg. Den feministischen Jahrhundertroman, den manche Kritiker in Ferrantes Werk sehen, findet man hier nicht wieder, gesamtgesellschaftliche Themen wie bürgerlicher Reichtum, organisierte Kriminalität oder Vetternwirtschaft bleiben lediglich strukturelle Grundierung.

Bühnenbild aus der Zentralperspektive. Es soll sich um eine typische italienische Piazza handeln. (Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz/Schauspielhaus Bochum)

68 und danach

Gewiß gibt es im Stück auch Klassenkampf und revolutionäre Bestrebungen. Die Zeit nach 1968 und die 70er Jahre waren davon geprägt, in Italien verübten die Roten Brigaden Gewalttaten, ermordeten Politiker wie den christdemokratischen Ministerpräsidenten Aldo Moro. Ferrante, Jahrgang 1943, erzählt vermutlich vieles aus eigenem Erleben im universitären Milieu. Wiederholt werden (vorwiegend im zweiten Teil des Abends) Nachrichten von revolutionären Taten in das Bühnengeschehen getragen, treten klassenkämpferische junge Männer aus gutem Haus als Agitatoren auf, gibt es den Versuch, Arbeiter und Studenten im Klassenkampf zu vereinen. Doch bei den Frauen reift die Erkenntnis, daß offenbar auch die Revolution Männersache ist, sich strukturell für sie somit nicht viel ändern würde. Hier finden sich die Wurzeln der autonomen Frauenbewegung, und wer etwas älter ist und früher mal „links“ war, kennt das vielleicht auch alles. Dieser Wiedererkennungseffekt hat sicherlich einen nicht geringen Anteil am Erfolg der Ferrante-Bücher, auch beim deutschen Publikum.

Strukturelle Zusammenhänge

In Bochum indes, kommen wir zum Theaterstück zurück, zeigt die Inszenierung letztlich wenig Interesse daran, strukturelle Zusammenhänge herauszuarbeiten. Einige Male liest Elena Sätze aus ihren Texten vor, die man vielleicht als analytischen Versuch bezeichnen könnte. Aber sie bleiben isoliert. Doch bietet diese Art der Inszenierung immerhin eine gute Wiedererkennbarkeit der Textvorlage. Wer die Bücher gelesen hat, kann alte Bekannte grüßen.

Ein bißchen wie bei Pina Bausch: Das Bühnenpersonal nimmt auf gereihten Stühlen Platz. (Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz/Schauspielhaus Bochum)

Johans Stühle

Von Johan Simons wissen wir, daß er gerne Stühle auf der Bühne mag. So auch hier. Und die Schauspieler sind gut damit beschäftigt, Stühle hin und her zu tragen, aufzureihen, abzuräumen. Wenn gar ein Erdbeben die Stadt erschüttert, bleibt als bildlicher Ausdruck ein großer Haufen Stühle, unter denen (Trümmer!) Opfer zu beklagen sind. Doch mehr als einprägsame Bilder entstehen so nicht; anders als in manchen Psychotherapien erklären die Stühle in ihren Anordnungen nicht die Beziehungen der Menschen zueinander, bleibt es bei allgemeiner Symbolik von Verortung und Seßhaftigkeit.

Es soll eine italienische Piazza sein

Zweites prägendes Bühnenelement ist die permanent rotierende Drehbühne. Sie bewahrt vor allzu großer Statuarik des Geschehens und bietet in Verbindung mit mitkreisenden Videokameras zudem den Vorteil, daß auf allen Plätzen – es gibt sie im Zuschauersaal wie auch hinten auf der Bühne – in Verbindung mit der Videoprojektion alles gesehen und verfolgt werden kann. Zu Beginn rotieren zwei Schreibtische mit den beiden jungen Mädchen, umlegt mit Büchern der eine (von Elena), mit Schuhen der andere. Der Bühnenraum selbst, war vor der Premiere in einem Vorgespräch zu erfahren, sei einer italienischen Piazza nachempfunden, aber wenn man das nicht weiß, kommt man auch nicht drauf. Dafür bleibt es zu abstrakt, trotz der warm erstrahlenden Straßenlaterne.

Nicht folkloristisch

In gewisser Weise ist der hohe Abstraktionsgrad dieser Ausstattung aber auch vorteilhaft, bewahrt er das Publikum doch vor allzu folkloristischer Deutung des Geschehens. Etwas anderes wäre es vielleicht gewesen, wenn die Inszenierung sich statt für eine lineare Protokollierung für punktuelle Verdichtung der Handlung entschieden hätte.

Nochmal die Freundinnen: Stacyian Jackson als Raffaela links, Jele Brückner als Elena rechts. . (Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz/Schauspielhaus Bochum)

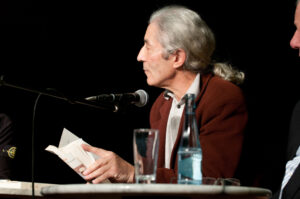

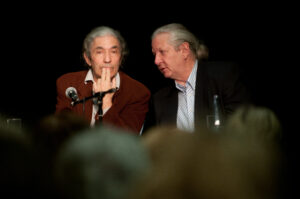

Ideale Besetzung

Schauen wir auf die Darsteller. Jele Brückner ist Elena Greco, schon vom Typ her eine geradezu ideale Besetzung. Nachdem sie sich mit etwas Verzögerung „warmgespielt“ hat, ist sie eins mit ihrer Rolle. Die Zumutungen des Lebens – Freude, Angst, Selbstzweifel, Bedürftigkeit wie auch späterhin Selbstbewußtsein und Kraft weiß sie intensiv zu geben. Später wird ihr dafür reicher Applaus zuteil. Ihre Freundin Raffaela Cerullo wird von Stacyian Jackson gegeben, deren körperlicher Einsatz beeindruckt, die sprachlich aber nicht überzeugt. Sie spricht mit starkem (amerikanischen?) Akzent, was immer wieder zu Verständnisschwierigkeiten führt. Zudem gibt es ärgerliche Versprecher, die dem Redefluß ebenfalls nicht guttun. Außerdem legt sie (legt der Regisseur) die Rolle der Lila recht prollig an, was Leser der Bücher für unzutreffend halten.

Unmengen von Text

Mit Ausnahme der beiden Hauptkräfte spielen die anderen meistens mehrere Rollen. Garderobenwechsel geschieht oft auf der Bühne, was der Produktion die Anmutung des Unfertigen gibt. Darstellerinnen und Darsteller schlagen sich gut, stundenlang, bewältigen eine Unmenge von Text, beeindrucken mit ihrer scheinbar grenzenlosen Beweglichkeit. Wir erleben in Bochum ein hochwertiges, homogenes Ensemble, das die Inszenierung, die nicht immer frei von Längen ist, souverän trägt und alles in allem und trotz vieler bedrückender Handlungselemente zu einem unvergeßlichen Theaterabend macht.

Ein Solitär in der deutschsprachigen Theaterwelt

Erwähnt werden muß noch, daß es bei der Premiere eine ca. viertelstündige Unterbrechung durch einen Notarzteinsatz gab. Schließlich aber: Stehender Applaus, lang anhaltend. Mit seiner selbstbewußten Art, Theater zu machen, ist der 78jährige Johan Simons mittlerweile ein Solitär, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern im ganzen deutschsprachigen Theaterraum.

Ach ja: Zu essen gab es verschiedene italienische Vorspeisen, vom Caterer in praktischen Einmalverpackungen dargeboten, außerdem Brot und Wasser. Man nahm es dankbar an an diesem beeindruckenden Theaterabend, der erst weit nach Mitternacht sein Ende fand.

Weitere Aufführungen: 1., 2., 23. Februar, jeweils 16:00 Uhr

www.schauspielhausbochum.de