Alte Zechen, alte Schlösser – die Ruhrtriennale im Vergleich mit anderen Sommerfestivals

Gleich kommt Musik: Haus Bothmer ist eine Spielstätte der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. (Foto: rp)

Jene rußig-grauen Zeiten, da tief die Briketts durch das Ruhrgebiet flogen, sind bekanntlich vorbei. Die Industrie wurde etwas sauberer und viel logistischer, doch die Kultur setzt nach wie vor auf alte Werte und Orte, wirkt zwischen Hochöfen, in Gebläsehallen und gigantischen Kohlemischanlagen. Dieses Verharrungsvermögen ist eigentlich erstaunlich, denn gerade von der Kultur könnte man doch erwarten, daß sie sich neue Terrains erobert.

Doch nein, sie verharrt. Und dies keineswegs nur im Ruhrgebiet, wo das Land eher grau als grün ist, sondern stärker noch auf dem platten Land, wo in nach wie vor wachsender Zahl alte Schlösser, Güter und Ritterburgen mit Kulturveranstaltungen prunken.

Vor etlichen Jahren gab sich der Pianist und Kulturmanager Justus Frantz recht erfolgreich daran, aus Schleswig-Holstein ein einziges großes Sommerfestival zu machen, der Erste war er auch damals schon nicht, und mittlerweile festiwallt es, wohin immer man schaut. Mit klarer Wachstumstendenz – auch das Musikfestival von Mecklenburg-Vorpommern leistet sich mittlerweile eine Anne-Sophie Mutter oder einen Klaus-Maria Brandauer, und der unvermeidliche Götz Alsmann ist mit seiner Band gleich an mehreren Spielorten zu Gast.

Da reizt es natürlich schon, ein bißchen zu vergleichen zwischen dem Projekt Ruhrtriennale und dem ländlichen Kulturtreiben der Flächenländer. Und nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, daß auch bei uns so manches Schloß musikalisch umspielt wird, Nordkirchen zum Beispiel. Aber das eine große Musikfest auf dem Lande hat NRW eben nicht.

Picknick-Laune in Mecklenburg-Vorpommern

Also schau’n wir mal. Auf dem Land, erster Eindruck, dominiert der Mainstream, das zu Herzen gehende kunstvolle Geläufige. Über die Stars freut man sich auch noch, wenn man sie wegen einer recht nachlässigen Bestuhlung kaum sieht, und wenn die Musik eher aus den Lautsprechern als von der Bühne zu kommen scheint, macht selbst das eigentlich nichts. Man ist ja, zweiter Eindruck, in entspannter Picknick-Laune und genießt die Musik eher en passant, als erbaulichen Abschluß des Tages, jedoch nicht als dessen einzigen Programmpunkt.

Garant für Elementarkomfort: Klappstuhl auf nicht ganz ebener Wiesenfläche beim Konzert in Bothmer. (Foto: rp)

Lustige Strohhüte

Eine weise Festivalregie inszenierte im frisch renovierten Schloß Bothmer, gelegen zwischen Boltenhagen an der Ostsee und Klütz, einen Picknicknachmittag, zu dem das zahlende Publikum Tische und Stühle, Speisen und Getränke mitbringen konnte und dies in reicher Zahl tat. Manche wollten auch auf Tischschmuck und Kerzenständer nicht verzichten, und viele, viel trugen der gelassenen Tageslosung gemäß lustige Strohhüte. Ob die Leute nun, Frauen wie auch Männer, tatsächlich so entspannt waren oder sich lediglich um die angesagte entspannte Eigenoptik bemühten, fragte man sich da manchmal schon.

Wenig Gastronomie

Das Triennale-Publikum jedenfalls ist ganz anders. Hier gehen die Leute zum Konzert wie zur Schicht. Und anschließend wieder nach Hause. Die Gastronomien der Spielorte beschränken sich selbst in der Bochumer Jahrhunderthalle auf zwei Tresen, entspanntes Picknick-Geschehen nach Art der Landfestivals ist so gut wie unbekannt. (Es mag Ausnahmen geben.) Dabei wären beispielsweise die Wiese vor der Halle Zweckel in Gladbeck oder auch der neu gestaltete Grünbereich vor der Dinslakener Kohlenmischanlage keineswegs picknickungeeignet.

Auf der Wiese wird gebechert

Auf jeden Fall jedoch ist Triennale-Kultur nüchtern wahrzunehmen, was für Landfestivals offenbar nicht gilt. Hier klirren die Pappbecher, auch während der Vorstellung. Aber natürlich läßt sich nicht alles mit allem vergleichen. Ein mehr oder minder stark alkoholisiertes Triennale-Publikum wäre eine grauenhafte Vorstellung, während es bei der gut verstärkten Land-Musik zumindest nicht stört. Landfestivals finden ja per Definition in einer freudig-friedvollen Grundstimmung statt, der aggressive Elemente fremd sind.

Eingekaufte Produktionen

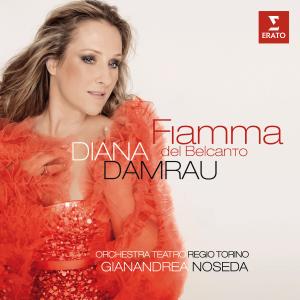

Die Künstler kann man vergleichen, die eingekauften Produktionen, die mehr oder weniger ja eigens für Festivals geschaffen werden und denen man nun landauf, landab immer wieder begegnet. Höhepunkt im Musikprogramm von Haus Bothmer in Mecklenburg-Vorpommern war der „Sommernachtstraum“ in der Vertonung Mendelssohn-Bartholdys, bei dem Klaus-Maria Brandauer den Sprecher und „Entertainer“ (könnte man vielleicht sagen) gibt. Vielerorts war diese Produktion schon zu erleben, was keine Rolle spielt, wenn man sie noch nicht kennt.

Auch die Triennale kauft ein, Auftritte des Collegium vocale aus Gent zum Beispiel. Weitaus spektakulärer jedoch waren und sind seit Mortiers Zeiten die Eigenproduktionen, von denen etwa Bernd Alois Zimmermanns revolutionäre Oper „Die Soldaten“ es als Produktion der Ruhrtriennale hinterher bis an den Broadway schaffte. Spätestens hier hören die Vergleichbarkeiten auf, es soll in diesem Aufsatz ja mehr um das Drumherum gehen.

Elende Autofahrerei

Was das elitäre Metropolenfestival Ruhrtriennale und die schwelgerischen Musikfeste auf dem Lande ganz unerwartet eint, ist die elend lange Anreise zu den Konzerten. Gerade so wie die mecklemburgischen Schlösser und Herrensitze im ganzen Land verteilt sind, verteilen sich auch die postindustriellen Spielstätten der Triennale über das westliche Revier. Das ist lästig und vom Raumangebot her nicht zwingend, doch einem Plan geschuldet. Schlösser wie Zechen sollen zumindest einige wenige Male im Jahr kultureller Mittelpunkt sein, das rechtfertigt ihre alten Funktionen längst enthobene Existenz und macht sie auf eigentümliche Art vergleichbar. Bemerkenswert ist da übrigens auch, dies aber nur ganz am Rande, oft die architektonische Ähnlichkeit der Spielstätten, die daher rührt, daß die Industriearchitektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts einen ausgeprägten Retrostil pflegte und alte Burgen gern zu Vorbildern nahm (oder Malakowtürme).

Alle lieben Feuerwerk

Feuerwerk erfreut sich stets großer Beliebtheit bei Festivalmachern, weil auch das nicht zahlende Publikum etwas davon hat und man so eine gewisse Gemeinnützigkeit andeuten kann. Und auch die Pest des heutigen Kulturbetriebs hat unterschiedslos alle Festivalbühnen erreicht: Die allzu tiefe Verbeugung vor den Sponsoren aus der Industrie, für die ihr Einsatz ein (an sich nicht zu kritisierendes) Geschäft mit klarer Kosten-Nutzen-Rechnung ist.

Bei der Ruhrtriennale, auch das ein Ereignis mit starkem Zumutungscharakter, trat zudem noch die Bundeskulturstiftung auf und brüstete sich damit, die „Accattone“-Produktion mit 800 000 Euro gefördert zu haben. Niemand aber stellte sich auf die Bühne und dankte den Steuerzahlern (und Zahlerinnen natürlich), die den Löwenanteil eines jeden öffentlichen Festivals finanzieren.