Als das Unheil begann, Gestalt anzunehmen, wohnte Perl Margulies in Essen. Mit ihrem Mann Benzion (oder eingedeutscht Benno) führte sie ein Geschäft. Eine ganz normale Hausfrau aus der bürgerlichen Mittelschicht wird 2012 zur Protagonistin einer Oper. „Refidim Junction“ heißt das Werk des Jerusalemer Komponistin Magret Wolf. Uraufgeführt wurde das Musiktheater nun in einer beispielhaften Zusammenarbeit von Musikhochschule und Theater Würzburg. Und die Essener Jüdin spielt darin eine Hauptrolle. Sie war eines von Millionen Opfern des nationalsozialistischen Rassenwahns.

Frühes Opfer des Rassenwahns: Perl Margulies lebte bis 1933 in Essen. Foto: privat

In „Refidim Junction“ stellt Magret Wolf Briefe zweier jüdischer Frauen gegenüber, der Würzburger Dichterin Marianne Rein und der Essenerin Perl Margulies. Beide werden Opfer der Verfolgung: Die junge Lyrikerin wird 1941 nach Riga deportiert, wo sich ihre Spur verliert: Sie ist vermutlich verhungert oder erfroren. Perl Margulies taucht in Mannheim bei Verwandten unter, nachdem ihr Mann schon 1933 aus Deutschland geflohen ist. Ein quälendes Jahr lang muss sie auf das Visum warten, das ihr und ihren Kindern die Ausreise nach England ermöglicht. „Wir erreichten London am Sonntag, den 12. Mai 1934“, schreibt Perls Tochter, Alice Shalvi, im Programmheft.

Die Zeit dazwischen spiegelt sich in rund einhundert Briefen, aus denen Magret Wolf für ihre „szenisch-dokumentarischen Aktion“ Zitate ausgewählt hat. Es sind keine Briefe über den Holocaust, aber sie lassen in all ihren alltäglichen Bemerkungen, in den beiläufigen Bemerkungen, aber auch in manch verborgenem, bitterem Sarkasmus das Böse mitschleichen. Die allgegenwärtige Bedrohung, die Verfinsterung der Atmosphäre wird greifbar.

„Wir hatten ein sehr kultiviertes Haus“, erinnert sich Tochter Alice. „Ein Grammophon, Aufnahmen mit Beniamino Gigli, Jan Kiepura, berühmte Kantoren, Oper, Kino, Theater.“ Schon 1932 war der antijüdische Reflex – nicht nur in Essen – greifbar: „Eine Aufführung des ‚Kaufmann von Venedig‘ weckte so viel antisemitisches Gift im Publikum, dass meine Eltern aus Angst aus dem Theater flohen“, berichtet Alice Shalvi. Im Juni 1933 durchsuchte die Gestapo die Essener Wohnung der Familie Margulies – in deren Abwesenheit. Benzion Margulies floh nach London.

Die Mutter versuchte, das Geschäft abzuwickeln, litt unter dem alltäglichen Terror der kleinen Nadelstiche. Als polnische Jüdin – geboren 1893 in Galizien – hatte Perl Margulies bis dahin ein Aufenthaltsrecht. Noch 1933 erfolgte die Ausweisung und der Wettlauf mit der Zeit begann. Die Familie tauchte in Mannheim unter; die Verwandten dort behandeln sie verächtlich; der Schmerz schlägt sich in vielen Berichten über verletzende Äußerungen und abwertendes Verhalten nieder. Für Perl Margulies war die Zeit bis zur Ausreise elend und trostlos, geprägt vom schrecklichen Warten und zehrender Ungewissheit.

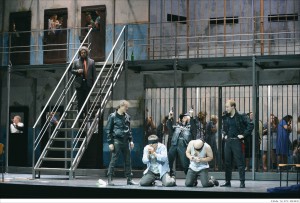

Zwei Jahre hat Wolf an ihrer „szenisch-dokumentarischen Aktion“ gearbeitet; der Eindruck der Uraufführung war überwältigend: Das liegt sicher auch am Thema, und zwar jenseits politisch korrekter Betroffenheitskultur. Es liegt aber auch an der fordernden Verbindung einer formal ausgereiften, klangstarken Musik mit einem Libretto, das sich vom Erzählen fernhält, das Dokumente sprechen lässt, das den unbeschreiblichen Terror der eiskalt funktionierenden Nazi-Vernichtungsindustrie aus erheblicher Distanz und gleichzeitig tiefster Betroffenheit künstlerisch gegenwärtig setzt.

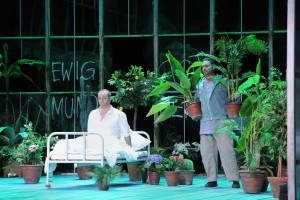

Szene aus „Refidim Junction“ in Würzburg. Foto: Nico Manger

Das ist ein erhebliches Risiko, denn nach Adornos apodiktischer Verweigerung eines ästhetisch-künstlerischen Zugangs zum Ungeheuerlichen (nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch) hat es lange gedauert, bis sich die Kunst an das Thema wagte. Das Tabu nützte denen, die am liebsten alles vergessen und auf sich beruhen lassen würden: Verfemte Komponisten und Werke etwa blieben weiterhin unaufgeführt. Es half aber auch nicht bei dem, zu dem sich Kunst berufen fühlen kann: das Unsagbare, die tiefste Schicht des Entsetzens, aber auch der Scham, der Schuld, des Versagens zu „verdichten“ und damit, wenn auch nicht begreifbar zu machen, so doch wenigstens eine Annäherung zu ermöglichen. Zwar schließt die zwangsläufige „Ästhetisierung des Grauens“, die Dramaturg Christoph Blitt zu Recht im Programmheft befürchtet und untersucht, die Gefahr ein, Bosheit, Terror und Leid in ihrer unmittelbaren Wucht zu verkleinern (was im Übrigen schon jede „Erzählung“ tut).

Jedoch ist eine künstlerische Bewältigung in der Lage, dem Unbegreiflichen einen Begriff zu geben und es damit in seiner Tragweite, Komplexität und furchtbaren Unmittelbarkeit gegenwärtig und kommunizierbar zu machen. Und ein Medium wie das Musiktheater, das alle Sinne des Menschen anspricht und seine emotionalen Tiefenschichten erreicht, kann unter Umständen eine tiefere Wirkung erzielen als eine nüchtern-kühle, auf den Verstand zielende, scheinbar objektive Dokumentation.

Magret Wolf hat das Dokumentarische und das Theatralische – sie nennt es „Aktion“ –miteinander verbunden und damit gegenseitig erhöht: Die Briefe der jüdischen Frauen sind private Dokumente, in denen die Schrecken der Zeit meist nur in Andeutungen vorkommen, die sich um Alltag und Familie, um Liebe, Zweifel, Angst und Not drehen. Aber wie in diesen oft einfachen Sätzen das Böse mitschleicht, das der einen der Frauen das Leben, der anderen Heimat und Existenz kostet, ist wegen seiner nicht greifbaren, aber allgegenwärtigen Drohung verstörend.

Wolf zieht in das Stück drei Ebenen ein: Die unmittelbarste ist die der beiden Frauen, verkörpert durch je eine Sängerin und eine Schauspielerin. Katja Beer (Sopran) und Charlotte Sieglin (Sprechrolle) sind Marianne – dunkelblonde, lange Haare, hochgewachsene Figur, vermutlich blaue Augen: das „deutsche Mädel“ des Rassenwahns nicht nur der Nazis. Die Sängerin Judith Beifuß und die Schauspielerin Britta Scheerer übernehmen die Rolle der Perl: dunkelhaarig, braunäugig, weiche Formen.

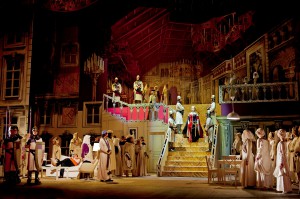

Britta Scheerer (links) und Judith Beifuß als „Perl“ in „Refidim Junction“. Foto: Nico Manger

Für das Quartett bedeutet der Abend pausenlose Hochkonzentration. Kaum ein Moment bleibt ihnen, aus der Präsenz auf der Spielfläche auszubrechen. Schreien, Flehen, Protestieren; Einsamkeit, Angst, Resignation; verhaltene Nachdenklichkeit, flammende Wut, Verletzung und Sehnsucht nach Nähe: die Gefühlslagen der Briefzitate könnten unterschiedlich nicht sein. Aber selbst in der banalsten Bemerkung – Wollsocken anziehen, Unterwäsche suchen – schwingt die Bedrückung der Zeit mit, wird am einzelnen Schicksal greifbar, was es bedeutete, in dieser Zeit zu den Opfern zu gehören.

Die Ebene, die Menschen zu Opfern macht, ist in einer Video-Installation präsent. Sandra Dehlers Bühne meidet jede Form von plakativer Unmittelbarkeit. Es rollen einfach die Bestimmungen ab, die zwischen 1933 und 1942 erlassen wurden, um den Juden das Leben erst einzuschränken, dann praktisch unmöglich zu machen und schließlich zu nehmen. Es ist zu lesen, wie furchtbares juristisches Handwerk Zug um Zug Willkür in Gesetzesform gießt – bis schließlich die Züge fahren, nach Riga, nach Stutthof, nach Auschwitz und wie die Orte des Grauens alle heißen. Schreiendes Unrecht wird zu positivem Recht formuliert, hinter dem sich die Täter jahrzehntelang verstecken konnten. Die bürokratisch perfekte Machart lässt einen Kloß im Hals wachsen. An alles war gedacht, selbst an die – untersagte – Tätigkeit jüdischer Schaufensterdekorateure.

Mit dieser Ebene korrespondiert, wie eine Reaktion, ein Gebetstext von Rywka Kwiatkowski aus dem Ghetto Łódż: „Ich habe keine Gebete mehr“. Der Chor zieht eine Zwischenebene ein: Er liest die Namen der 202 Würzburger, die auf der Deportationsliste der Gestapo am 27. November 1941 standen. Schicksale werden benannt, Opfer bekommen einen Namen, Marianne und Perl reihen sich ein in ihren unendlichen Zug.

Das Orchester, das Ulrich Pakusch mit souveräner Übersicht leitet, besteht aus Studierenden der Hochschule. Die übliche Besetzung ist angereichert mit achtfach besetzter Perkussion und Harfe. Cembalo und zwei Akkordeone spielen eine charakterisierende, auf die handelnden Personen bezogene Rolle. Magret Wolf, die in Wien Judaistik und Vergleichende Musikwissenschaft studiert hat, verwendet „patterns“, also motivisch-melodische Bausteine, die sich permanent wandeln; eine zunächst repetitiv anmutende Musik, deren klangliche Variabilität und formale Flexibilität schnell einsichtig wird. Das Orchester agiert hinter dem Projektionsvorhang, der zu Beginn des Stücks einen friedlichen Wald zeigt: eine Naturidylle mit dem Hauch eines Friedhofs, trügerisch und unheilkündend.

Die Inszenierung von Kai Christian Moritz – langjähriges Mitglied des Schauspielensembles des Würzburger Mainfrankentheaters – setzt auf die Spannung von strenger, ritualisierter Bewegung und genau beobachtetem, emotional geladenem Spiel. An ihm liegt es nicht, dass vor allem zum Ende des ersten Teils hin die Spannung zur Anspannung wird und zu reißen droht. Der Versuchung, zu viel in das Stück zu packen, ist Magret Wolf nicht entkommen: Der Zuschauer erlebt das Wachsen des Drucks gleichsam körperlich mit. Doch die Gefahr der Überreizung durch das Trommelfeuer der Emotion ist konkret. Es ist auch Moritz‘ Regie zu verdanken, dass es nicht zum Übersprung von extrem herausgeforderter Betroffenheit zu innerlicher Abstumpfung kommt.

Dem Stück wären weitere Aufführungen zu wünschen; das Thema ist auch 67 Jahre nach dem Ende der Shoah bedrückend aktuell. Und Wolfs Musiktheater ist ein Teil der Erinnerungskultur, die dem Vergessen um der Opfer und der Zukunft willen entgegenwirkt.

Perl Margulies hat Essen nicht mehr wiedergesehen. Vermutlich wollte sie das auch nicht mehr. Sie starb am 21. November 1962 in Jerusalem.

Noch zwei Aufführungen sind in Würzburg geplant am 22. und 24. November. Tickets: (0931) 39 08 124.